犬の外耳炎の病態と症状

犬の外耳炎とは、音の通り道である外耳道(がいじどう)や耳介に炎症が発生した状態で、「外耳道炎」とも呼ばれます。

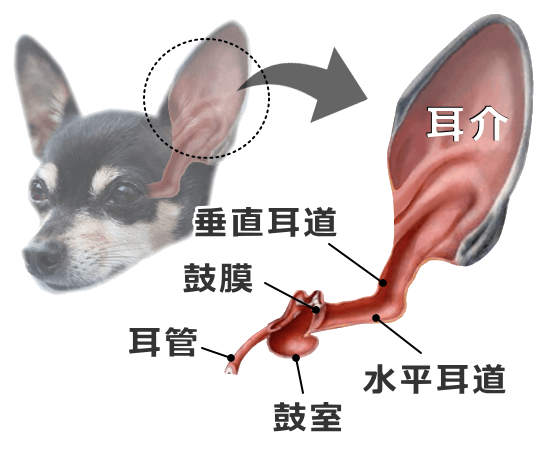

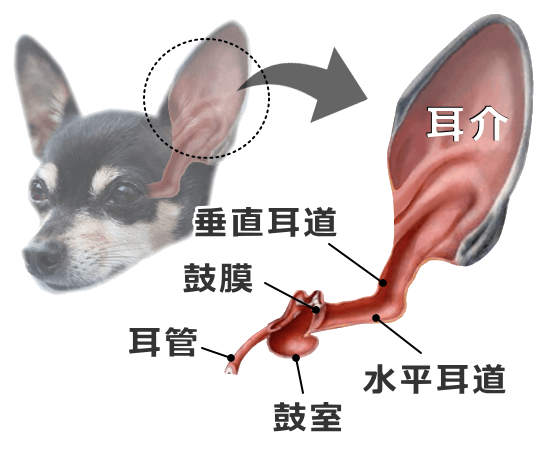

犬の外耳道には、耳のひらひら部分(耳介)から垂直方向に降りる縦穴のような「垂直耳道」と、垂直耳道の突き当りから水平方向に伸びる横穴のような「水平耳道」があります。「外耳道の炎症」とは、垂直か水平どちらか、もしくは両方の耳道に炎症が発生した状態のことです。

犬の外耳道には、耳のひらひら部分(耳介)から垂直方向に降りる縦穴のような「垂直耳道」と、垂直耳道の突き当りから水平方向に伸びる横穴のような「水平耳道」があります。「外耳道の炎症」とは、垂直か水平どちらか、もしくは両方の耳道に炎症が発生した状態のことです。

外耳道の表面を構成しているのは、皮膚の最上部に当たる「表皮」(ひょうひ)、表皮の下で皮膚の形状を維持する「真皮」(しんぴ)、そして「アポクリン腺」と呼ばれる分泌腺などです。これらの組織に炎症が起こると、以下のような症状を示すようになります。

:Manolis, 2007)。

耳の中で繁殖した病原体が分泌物の色や質に反映されることがあります。確定診断には使えませんが、飼い主がペットの異常に気づきやすくなりますので参考までに掲載しておきます(

:Manolis, 2007)。

耳の中で繁殖した病原体が分泌物の色や質に反映されることがあります。確定診断には使えませんが、飼い主がペットの異常に気づきやすくなりますので参考までに掲載しておきます( :Jacobson, 2002)。

:Jacobson, 2002)。

犬の外耳道には、耳のひらひら部分(耳介)から垂直方向に降りる縦穴のような「垂直耳道」と、垂直耳道の突き当りから水平方向に伸びる横穴のような「水平耳道」があります。「外耳道の炎症」とは、垂直か水平どちらか、もしくは両方の耳道に炎症が発生した状態のことです。

犬の外耳道には、耳のひらひら部分(耳介)から垂直方向に降りる縦穴のような「垂直耳道」と、垂直耳道の突き当りから水平方向に伸びる横穴のような「水平耳道」があります。「外耳道の炎症」とは、垂直か水平どちらか、もしくは両方の耳道に炎症が発生した状態のことです。外耳道の表面を構成しているのは、皮膚の最上部に当たる「表皮」(ひょうひ)、表皮の下で皮膚の形状を維持する「真皮」(しんぴ)、そして「アポクリン腺」と呼ばれる分泌腺などです。これらの組織に炎症が起こると、以下のような症状を示すようになります。

外耳炎の主症状

- 頭を振る

- 耳元をかく

- 耳介部の脱毛や自傷痕

- 耳垢が多い

- 悪臭を放つ

- 炎症・浮腫

- 痛み(タッチを嫌がる)

- 外耳道の皮膚が厚くなる

- 耳道が狭くなる

:Manolis, 2007)。

耳の中で繁殖した病原体が分泌物の色や質に反映されることがあります。確定診断には使えませんが、飼い主がペットの異常に気づきやすくなりますので参考までに掲載しておきます(

:Manolis, 2007)。

耳の中で繁殖した病原体が分泌物の色や質に反映されることがあります。確定診断には使えませんが、飼い主がペットの異常に気づきやすくなりますので参考までに掲載しておきます( :Jacobson, 2002)。

:Jacobson, 2002)。

耳垢の特徴と原因

- マラセチア焦げ茶色/ベトベト/大量/甘い匂い

- ミミダニ焦げ茶色~黒/コーヒーの絞りかすのようにボロボロ

- グラム陽性球菌黒ずんだ黄色~薄い茶色/クリーミー

- グラム陰性桿菌薄い黄色/分厚い/甘い~チーズのような匂い

- 非感染性黄色~焦げ茶色/オイリー/大量/甘い匂い

犬の外耳炎の原因

発症の素因

発症の素因とはある個体を外耳炎にかかりやすくさせているもともとの要因のことです。遺伝的な体質や生まれ持った身体の構造が含まれますので、医学ではどうしようもないこともしばしばです。

- 品種ある特定の品種において発症率が高いという報告がいくつかあります。例えばジャーマンシェパード(耳の中の高い湿度や脂漏症)、トイプードル(過剰な耳毛)、シャーペイ(耳道の塞栓)、アメリカンコッカースパニエルやイングリッシュコッカースパニエル(垂れ耳による換気不良)などです(

:Zur, 2011)。

:Zur, 2011)。 - 耳の形や体質耳道が狭い、毛深い、外耳が垂れ下がって通気が悪い、耳道が曲がりくねっている、体質的に耳垢の分泌量が多いといった解剖学的な特徴が外耳炎の発症リスクになりえます。イタリアにあるピサ大学の調査チームが行った疫学調査では、犬においては垂れ耳がマラセチアの感染リスクになっていたと報告されています(

:Nardoni, 2013)。

:Nardoni, 2013)。 - 湿気雨やシャワーなどで耳に水が入ると雑菌が繁殖しやすくなり、外耳炎を引き起こしてしまうことがあります。

- 天候・気候地理的・季節的に湿度が高いと耳の中が湿っぽくなり、雑菌が繁殖して外耳炎の原因になることがあります。日本では梅雨の時期に相当するでしょう。

- 閉塞性の耳疾患良性腫瘍、悪性腫瘍が耳道を塞ぐことで外耳炎につながることがあります。良性腫瘍では耳道腺の過形成、炎症性ポリープ、耳道腺嚢胞、皮脂腺の結節性過形成などが多く、悪性腫瘍(がん)では扁平上皮ガン、乳頭腫、皮脂腺腫、肥満細胞腫などが報告されています。

- 全身性疾患発熱、免疫抑制状態、体力の低下が病原体への抵抗力を下げ、結果として外耳炎の素地になることがあります。

一次的な原因

一次的な原因とは外耳炎を引き起こしている直接の因子のことです。耳の中で炎症を誘発するあらゆる事物が原因になりえます。

:Manolis, 2007)。またアトピー性皮膚炎の50%以上、食品アレルギーの80%以上では同時に外耳炎が見られ、それが唯一の臨床症状であることも少なくないといいます(

:Manolis, 2007)。またアトピー性皮膚炎の50%以上、食品アレルギーの80%以上では同時に外耳炎が見られ、それが唯一の臨床症状であることも少なくないといいます( :Rosser 1993)。

:Rosser 1993)。

- 異物植物のノギ, 石ころ, 砂粒, 土塊, 小さな虫や虫による刺咬, 抜け毛, 固まった耳垢, つけすぎた軟膏(塗り薬)

- アレルギーアトピー性皮膚炎, 食品アレルギー, ノミ皮膚炎, 接触性アレルギー

- 寄生虫耳疥癬(ミミダニ), 疥癬(ヒゼンダニ), 毛包虫(ニキビダニ)

- 角質化異常脂漏症, 甲状腺機能低下症, 性ホルモンの乱れ

- 自己免疫疾患全身性エリテマトーデス, 天疱瘡(落葉状・紅斑性)

- 腺組織の疾患アポクリン腺の過形成, 皮脂腺の過形成(もしくは低形成), 分泌物の構成異常

- 細菌・真菌白癬, 犬小胞子菌, アクチノマイセス, スポロトリコーシス

- 医原性局所薬による刺激, 耳洗浄による耳の中の細菌叢変化, 過剰な耳掃除による微小な傷, 不潔な医療機器(耳鏡・洗浄器)の使い回しによる病原体の移行

:Manolis, 2007)。またアトピー性皮膚炎の50%以上、食品アレルギーの80%以上では同時に外耳炎が見られ、それが唯一の臨床症状であることも少なくないといいます(

:Manolis, 2007)。またアトピー性皮膚炎の50%以上、食品アレルギーの80%以上では同時に外耳炎が見られ、それが唯一の臨床症状であることも少なくないといいます( :Rosser 1993)。

:Rosser 1993)。

長期化する原因

長期化する原因とは一次的な原因によって発生した外耳炎の治癒を遅らせるあらゆる因子のことです。

:Cole, 2002)。

:Cole, 2002)。

1999年から2004年の期間、ヘブライ大学付属のクリニックが外耳炎と診断された合計149頭の犬を対象として行った疫学調査では、発症素因もしくは一次的原因として最も多かったのが「アレルギー」(78.5%)で、2番目が解剖学的異常(15.4%)、3番目が内分泌疾患(6.1%)だったといいます。 病原体としては球菌が74.5%、マラセチアが71.8%、桿菌が52.3%の割合で検出され、3種が同時に検出された割合が26.3%に達したとも。年齢によって有病率に違いは見られなかったものの、5歳以上の年齢層に限った場合、ほぼすべての患犬が球菌を保有しており、また内分泌疾患を抱えている場合桿菌を保有している確率が偶然を超えるレベルで高かったといいます( :Zur, 2011)。

:Zur, 2011)。

こうした事例からも分かる通り、犬の外耳炎は複数の要因が絡み合って発症することが多いため、常に複数の原因を想定しながら診断と治療に当たる必要があります。

- 細菌・真菌マラセチア(イースト・酵母), カンジダ, ブドウ球菌, シュードモナス, 緑膿菌, パスツレラ菌

- 異物抜け毛, 固まった耳垢

- 進行性病変中耳炎, コレステリン肉芽腫, 骨髄炎, 角質過形成, 皮膚のシワ, 浮腫, 線維症, 耳道の虚脱や閉塞, 石灰化

- 鼓膜の病変不透明化, 膨隆

:Cole, 2002)。

:Cole, 2002)。1999年から2004年の期間、ヘブライ大学付属のクリニックが外耳炎と診断された合計149頭の犬を対象として行った疫学調査では、発症素因もしくは一次的原因として最も多かったのが「アレルギー」(78.5%)で、2番目が解剖学的異常(15.4%)、3番目が内分泌疾患(6.1%)だったといいます。 病原体としては球菌が74.5%、マラセチアが71.8%、桿菌が52.3%の割合で検出され、3種が同時に検出された割合が26.3%に達したとも。年齢によって有病率に違いは見られなかったものの、5歳以上の年齢層に限った場合、ほぼすべての患犬が球菌を保有しており、また内分泌疾患を抱えている場合桿菌を保有している確率が偶然を超えるレベルで高かったといいます(

:Zur, 2011)。

:Zur, 2011)。こうした事例からも分かる通り、犬の外耳炎は複数の要因が絡み合って発症することが多いため、常に複数の原因を想定しながら診断と治療に当たる必要があります。

犬の外耳炎の診察と診断

犬の外耳炎において行われる一般的な診察項目は以下です。問診では症状が始まった時期、患側(片側だけか両側か)、季節性、既往歴や投薬歴などが聞かれます。最終的に「アレルギー性外耳炎」「マラセチア性外耳炎」といった診断名が下されることがありますが、実際には犬でも猫でも「特発性(=原因不明)の外耳炎」が大多数を占めます。

健康な耳では角質細胞、マラセチア、球菌が少なく、炎症性細胞がまったくないかあってもごく少数というのが目安で、異常な耳では桿菌、菌糸、寄生虫、悪性腫瘍細胞、炎症性細胞が見られるのが目安です。しかし微生物は健康な耳にも生息しているため、病的な状態と正常な状態との境目が時としてあいまいです。アメリカにあるコーネル大学が健康な耳をもつ50頭の犬を対象として行った調査では、垂直耳道から採取したサンプル中からイーストが96%、グラム陽性球菌が42%の割合で検出され、桿菌は検出されなかったといいます。400倍に拡大した顕微鏡視野で確認できた微生物の数に関しては中央値でイーストが0.2、球菌が0、角質細胞が3.9だったとも(

健康な耳では角質細胞、マラセチア、球菌が少なく、炎症性細胞がまったくないかあってもごく少数というのが目安で、異常な耳では桿菌、菌糸、寄生虫、悪性腫瘍細胞、炎症性細胞が見られるのが目安です。しかし微生物は健康な耳にも生息しているため、病的な状態と正常な状態との境目が時としてあいまいです。アメリカにあるコーネル大学が健康な耳をもつ50頭の犬を対象として行った調査では、垂直耳道から採取したサンプル中からイーストが96%、グラム陽性球菌が42%の割合で検出され、桿菌は検出されなかったといいます。400倍に拡大した顕微鏡視野で確認できた微生物の数に関しては中央値でイーストが0.2、球菌が0、角質細胞が3.9だったとも( :Tater, 2003)。

:Tater, 2003)。

初期治療に反応しない難治性の外耳炎では微生物の培養と薬剤感受性の再評価、潜在性中耳炎の有無、垂直耳道や外耳の生検、CTスキャンなどが追加で行われます。また全身性の疾患が疑われる場合は血液生化学検査、尿検査、内分泌検査、アレルギーテスト、免疫力テストなども考慮されます( :Murphy, 2001)。

:Murphy, 2001)。

- 全身および皮膚科に関する病歴

- 身体検査と皮膚検査

- 耳鏡検査

- 滲出液や耳垢の細胞診

- 微生物の培養と薬剤感受性の評価

- 中耳炎の有無

- 垂直耳道や外耳の生検

健康な耳では角質細胞、マラセチア、球菌が少なく、炎症性細胞がまったくないかあってもごく少数というのが目安で、異常な耳では桿菌、菌糸、寄生虫、悪性腫瘍細胞、炎症性細胞が見られるのが目安です。しかし微生物は健康な耳にも生息しているため、病的な状態と正常な状態との境目が時としてあいまいです。アメリカにあるコーネル大学が健康な耳をもつ50頭の犬を対象として行った調査では、垂直耳道から採取したサンプル中からイーストが96%、グラム陽性球菌が42%の割合で検出され、桿菌は検出されなかったといいます。400倍に拡大した顕微鏡視野で確認できた微生物の数に関しては中央値でイーストが0.2、球菌が0、角質細胞が3.9だったとも(

健康な耳では角質細胞、マラセチア、球菌が少なく、炎症性細胞がまったくないかあってもごく少数というのが目安で、異常な耳では桿菌、菌糸、寄生虫、悪性腫瘍細胞、炎症性細胞が見られるのが目安です。しかし微生物は健康な耳にも生息しているため、病的な状態と正常な状態との境目が時としてあいまいです。アメリカにあるコーネル大学が健康な耳をもつ50頭の犬を対象として行った調査では、垂直耳道から採取したサンプル中からイーストが96%、グラム陽性球菌が42%の割合で検出され、桿菌は検出されなかったといいます。400倍に拡大した顕微鏡視野で確認できた微生物の数に関しては中央値でイーストが0.2、球菌が0、角質細胞が3.9だったとも( :Tater, 2003)。

:Tater, 2003)。初期治療に反応しない難治性の外耳炎では微生物の培養と薬剤感受性の再評価、潜在性中耳炎の有無、垂直耳道や外耳の生検、CTスキャンなどが追加で行われます。また全身性の疾患が疑われる場合は血液生化学検査、尿検査、内分泌検査、アレルギーテスト、免疫力テストなども考慮されます(

:Murphy, 2001)。

:Murphy, 2001)。

犬の外耳炎の治療

「原因」のパートで解説したように、外耳炎は複数の要因が複雑に絡み合って発症しますので、原因がはっきりしないまま仮の診断を下し、確定診断と治療を兼ねて試験的に投薬が行われることもあります( :Little, 1996)。

:Little, 1996)。

:Little, 1996)。

:Little, 1996)。

耳垢の溶解

耳の中に耳垢がたまっているような場合は、それを柔らかくしたり溶かすような成分を含んだ洗浄液を注入し、耳の付け根をゆっくりマッサージしてバラバラにします。こうすることで耳の中をチェックしやすくなり、投与した薬剤が浸透しやすくなるからです。

溶解剤には様々な種類がありますが大なり小なり刺激性がありますので、耳道に傷があったり鼓膜に穴が開いているような場合は使用できません。またよほどおとなしい犬以外では全身麻酔もしくは鎮静剤の投与が必要となりますので、こうした薬剤に体が耐えられない場合も使用できません。

溶解剤には様々な種類がありますが大なり小なり刺激性がありますので、耳道に傷があったり鼓膜に穴が開いているような場合は使用できません。またよほどおとなしい犬以外では全身麻酔もしくは鎮静剤の投与が必要となりますので、こうした薬剤に体が耐えられない場合も使用できません。

溶解剤には様々な種類がありますが大なり小なり刺激性がありますので、耳道に傷があったり鼓膜に穴が開いているような場合は使用できません。またよほどおとなしい犬以外では全身麻酔もしくは鎮静剤の投与が必要となりますので、こうした薬剤に体が耐えられない場合も使用できません。

溶解剤には様々な種類がありますが大なり小なり刺激性がありますので、耳道に傷があったり鼓膜に穴が開いているような場合は使用できません。またよほどおとなしい犬以外では全身麻酔もしくは鎮静剤の投与が必要となりますので、こうした薬剤に体が耐えられない場合も使用できません。

耳の洗浄

耳垢の溶解が終わって耳道の風通しが良くなったら、生理食塩水と細いチューブによって耳の中のすすぎを行います。このとき耳垢の塊や毛が出てきた場合は小さな鉗子などを用いて取り除きます。綿棒を使って壁面をゴシゴシ拭くと傷の原因になったり、耳垢を奥に押し込んでしまう危険性があるため、よほど必要性がない限りは行いません。飼い主も自己流ではやらないようにしましょう。

生理食塩水自体に毒性は無いものの、事前の検査で見つからなかった小さな穴が鼓膜に空いていた場合、耳管を通じて洗浄液が口に流れ込み誤嚥性の肺炎を起こしてしまうかもしれませんので、施術中のモニタリングは慎重に行います。

生理食塩水自体に毒性は無いものの、事前の検査で見つからなかった小さな穴が鼓膜に空いていた場合、耳管を通じて洗浄液が口に流れ込み誤嚥性の肺炎を起こしてしまうかもしれませんので、施術中のモニタリングは慎重に行います。

耳垢溶解の場合と同様、よほどおとなしい犬以外では全身麻酔もしくは鎮静剤の投与が必要となりますので、薬剤に体が耐えられない場合はできません。

生理食塩水自体に毒性は無いものの、事前の検査で見つからなかった小さな穴が鼓膜に空いていた場合、耳管を通じて洗浄液が口に流れ込み誤嚥性の肺炎を起こしてしまうかもしれませんので、施術中のモニタリングは慎重に行います。

生理食塩水自体に毒性は無いものの、事前の検査で見つからなかった小さな穴が鼓膜に空いていた場合、耳管を通じて洗浄液が口に流れ込み誤嚥性の肺炎を起こしてしまうかもしれませんので、施術中のモニタリングは慎重に行います。耳垢溶解の場合と同様、よほどおとなしい犬以外では全身麻酔もしくは鎮静剤の投与が必要となりますので、薬剤に体が耐えられない場合はできません。

局所治療

細胞診や微生物培養によって外耳炎を引き起こしていると思われる病原体がある程度わかったら、糖質コルチコイド、抗生物質、抗菌薬などを含んだ薬剤で局所的な治療を行います。耳の中に直接注入する場合、こぼれ落ちた薬液を犬が誤ってなめてしまわないようご注意下さい。

鼓膜に大小の穴が空いている場合、抗生物質や抗菌薬が原因で医原性の中耳炎を引き起こしてしまう危険性があります。また長期的に使用した場合、病原体が多剤耐性を獲得してしまう可能性も否定できません。

耳ダニ(O.cynotis)が寄生している場合は殺ダニ薬が投与されますが、このダニは容易に感染しますので患犬と接触のあったすべての犬を検査する必要があります。ミミダニに関しては首筋に滴下する「レボリューション®」などのスポット薬も出回っていますので、場合によっては考慮します(※要処方箋)。

鼓膜に大小の穴が空いている場合、抗生物質や抗菌薬が原因で医原性の中耳炎を引き起こしてしまう危険性があります。また長期的に使用した場合、病原体が多剤耐性を獲得してしまう可能性も否定できません。

耳ダニ(O.cynotis)が寄生している場合は殺ダニ薬が投与されますが、このダニは容易に感染しますので患犬と接触のあったすべての犬を検査する必要があります。ミミダニに関しては首筋に滴下する「レボリューション®」などのスポット薬も出回っていますので、場合によっては考慮します(※要処方箋)。

全身治療

症状がひどい、中耳炎を併発している、局所薬を投与できない、局所治療に反応しない、全身疾患が一因になっているといった場合は、全身に働きかけるような投薬治療が行われます。

慎重なモニタリング

局所的であれ全身であれ、抗炎症薬を投与すると痛みやかゆみが一時的におさまるため飼い主も獣医師も「治った」と早合点し、炎症を引き起こしている病原体があたかも消えたかのような錯覚に陥ることがあります。しかしこの錯覚こそが難治性外耳炎の一因になっているという指摘もありますので、一時的な症状の寛解と治癒とを取り違わないよう注意しなければなりません。

原因が多岐にわたる場合、一度の治療だけですっきり治ることは少なく、治療と評価を繰り返す必要があります。特に「発症の素因」で解説したような、医学ではどうしようもない要因が絡んでいる場合は長期的な治療が必要です。

原因が多岐にわたる場合、一度の治療だけですっきり治ることは少なく、治療と評価を繰り返す必要があります。特に「発症の素因」で解説したような、医学ではどうしようもない要因が絡んでいる場合は長期的な治療が必要です。

犬の外耳炎予防ガイド

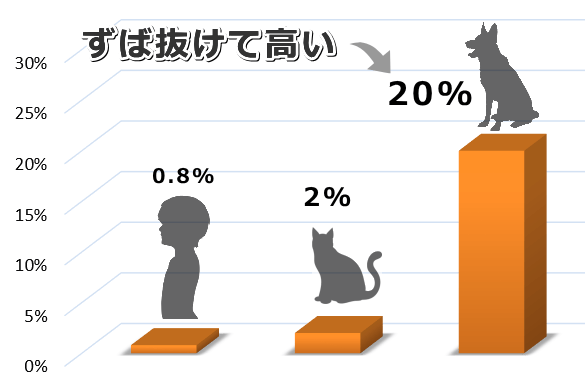

犬では人間や猫に比べて非常に外耳炎を発症しやすくなっています。例えば以下はアニコム損保が公開している統計データの2018年版です( :アニコム, 2018)。数字は各犬種のうち「外耳炎」で保険請求があった割合を示しています。上位10犬種では4~5頭に1頭の割合で外耳炎を発症していることがお分かりいただけるでしょう。

:アニコム, 2018)。数字は各犬種のうち「外耳炎」で保険請求があった割合を示しています。上位10犬種では4~5頭に1頭の割合で外耳炎を発症していることがお分かりいただけるでしょう。

:アニコム, 2018)。数字は各犬種のうち「外耳炎」で保険請求があった割合を示しています。上位10犬種では4~5頭に1頭の割合で外耳炎を発症していることがお分かりいただけるでしょう。

:アニコム, 2018)。数字は各犬種のうち「外耳炎」で保険請求があった割合を示しています。上位10犬種では4~5頭に1頭の割合で外耳炎を発症していることがお分かりいただけるでしょう。

外耳炎の好発犬種TOP10

- アメリカンコッカースパニエル=38.6%

- ウェストハイランドホワイトテリア=35.2%

- パグ=33.3%

- ゴールデンレトリバー=29.0%

- フレンチブルドッグ=25.2%

- シーズー=24.2%

- ラブラドールレトリバー=23.8%

- マルチーズ=23.7%

- キャバリアキングチャールズスパニエル=21.9%

- ビーグル=20.4%

傷の予防

犬が自分の後ろ足で耳を引っ掻いた際に傷をつけてしまうことがありますので、あらかじめ爪をカットして鋭利な部分が残らないようやすりをかけておきましょう。

また飼い主がよかれと思って犬の耳掃除を行い、綿棒で傷をつけたり耳垢を奥に押し込んでしまうことがあります。耳の汚れが気になる際は指にガーゼを巻き、見える範囲だけを軽く拭いてあげるようにしましょう。人間用のスプーン状の耳かきを使わないことはもちろんのこと、綿棒を使うのも控えたほうが賢明です。また外から見えない範囲にまで指を突っ込むのも小さな傷の原因になりますのでやめたほうがよいでしょう。

他の疾患の予防

微生物の繁殖予防

健康な犬の耳にも細菌やイーストは生息していますが、何らかの理由によって過剰繁殖してしまうと「日和見感染」(ひよりみかんせん)を起こし、外耳炎に発展してしまうことがあります。主な理由と対策は以下です。

垂れ耳

立ち耳の場合、外界の湿度が56%のとき耳の中の湿度は80%程度になるとされています( :Grono, 1970)。垂れ耳は閉め切った室内に相当しますので、空気の流れが悪くなってどうしてもこれより高くなってしまうでしょう。コッカースパニエルのように極端に耳が長い犬種においては耳に生えている飾り毛をカットし、なるべく軽くした方がよいと考えられます。歩いたり走ったりするたびに耳が上下動し、自然換気が促されるでしょう。

またコッカースパニエルに限らず垂れ耳犬を飼っている家庭においては、最低でも1日1回耳を持ち上げて中をチェックする習慣をつければ、炎症の早期発見につながると同時に空気の入れ替えにもなります。代表的な垂れ耳犬種は以下です。

:Grono, 1970)。垂れ耳は閉め切った室内に相当しますので、空気の流れが悪くなってどうしてもこれより高くなってしまうでしょう。コッカースパニエルのように極端に耳が長い犬種においては耳に生えている飾り毛をカットし、なるべく軽くした方がよいと考えられます。歩いたり走ったりするたびに耳が上下動し、自然換気が促されるでしょう。

またコッカースパニエルに限らず垂れ耳犬を飼っている家庭においては、最低でも1日1回耳を持ち上げて中をチェックする習慣をつければ、炎症の早期発見につながると同時に空気の入れ替えにもなります。代表的な垂れ耳犬種は以下です。

:Grono, 1970)。垂れ耳は閉め切った室内に相当しますので、空気の流れが悪くなってどうしてもこれより高くなってしまうでしょう。コッカースパニエルのように極端に耳が長い犬種においては耳に生えている飾り毛をカットし、なるべく軽くした方がよいと考えられます。歩いたり走ったりするたびに耳が上下動し、自然換気が促されるでしょう。

またコッカースパニエルに限らず垂れ耳犬を飼っている家庭においては、最低でも1日1回耳を持ち上げて中をチェックする習慣をつければ、炎症の早期発見につながると同時に空気の入れ替えにもなります。代表的な垂れ耳犬種は以下です。

:Grono, 1970)。垂れ耳は閉め切った室内に相当しますので、空気の流れが悪くなってどうしてもこれより高くなってしまうでしょう。コッカースパニエルのように極端に耳が長い犬種においては耳に生えている飾り毛をカットし、なるべく軽くした方がよいと考えられます。歩いたり走ったりするたびに耳が上下動し、自然換気が促されるでしょう。

またコッカースパニエルに限らず垂れ耳犬を飼っている家庭においては、最低でも1日1回耳を持ち上げて中をチェックする習慣をつければ、炎症の早期発見につながると同時に空気の入れ替えにもなります。代表的な垂れ耳犬種は以下です。

代表的な垂れ耳犬種

耳の多毛

寄生虫予防

異物予防

人間の世界では「たんぽぽの綿毛が耳に入って中耳炎になった」といった都市伝説がありますが、動物の世界では紛れもない事実であり、耳の中に入り込んだ異物が外耳炎や中耳炎を引き起こしてしまいます。具体的には以下のようなものです。

植物のノギ

ノギ(芒, awn)とはイネ科植物の先端にある棘状の部分のことです。耳に侵入する異物の中できわめて大きな割合を占めています。春から夏にかけて多くなり、大抵はどちらか一方の耳だけですが、両方の耳に同時に入るということもあります。

予防法は雑草の生い茂った所を散歩しないことです。地面の上を転げまわることも望ましくありません。もし犬が雑草と接触してしまったら、家に帰ってから耳の中をしっかりとチェックしてあげましょう。入ってすぐの段階なら耳毛に引っかかって取り出すことができるかもしれません。

予防法は雑草の生い茂った所を散歩しないことです。地面の上を転げまわることも望ましくありません。もし犬が雑草と接触してしまったら、家に帰ってから耳の中をしっかりとチェックしてあげましょう。入ってすぐの段階なら耳毛に引っかかって取り出すことができるかもしれません。

予防法は雑草の生い茂った所を散歩しないことです。地面の上を転げまわることも望ましくありません。もし犬が雑草と接触してしまったら、家に帰ってから耳の中をしっかりとチェックしてあげましょう。入ってすぐの段階なら耳毛に引っかかって取り出すことができるかもしれません。

予防法は雑草の生い茂った所を散歩しないことです。地面の上を転げまわることも望ましくありません。もし犬が雑草と接触してしまったら、家に帰ってから耳の中をしっかりとチェックしてあげましょう。入ってすぐの段階なら耳毛に引っかかって取り出すことができるかもしれません。

土・砂埃

公園の広場やドッグランなどで、犬が走り回ったり転げ回ったりすると、跳ね上がった土が耳の中に入ってしまうことがあります。100%予防することは難しいですが、犬が土、泥、砂埃と接触した日は耳の中をしっかりとチェックしてあげましょう。

自分自身の毛

自然脱毛した耳の毛や飼い主が抜き取った(切り取った)毛の一部が耳の中に入り、炎症の原因になってしまうことがあります。抜け毛を予防する方法は定期的に脱毛してあげることです。

水の侵入予防

耳の中に入り込んだ水が細菌やイーストの繁殖を促し、炎症につながってしまうことがあります。また耳の内側にある上皮組織が水でふやけてバリア機能を失い、細菌の繁殖を促すという側面もあります。人間で言う「スイマーの耳」をイメージすればわかりやすいでしょう。

犬の耳に水が入ってしまう状況としては、雨の日に散歩をした、プールに入った、自宅やグルーミングサロンでシャワーを浴びたなどがあります。

犬の耳に水が入ってしまう状況としては、雨の日に散歩をした、プールに入った、自宅やグルーミングサロンでシャワーを浴びたなどがあります。

雨の日の散歩

雨の日の散歩は基本的に控えたいところですが、梅雨のシーズンになると地域によってはほぼ毎日雨ですので、そうも言ってられません。外に出るときは犬用の雨具などを着せてなるべく耳に水が入らないようにしましょう。

プール・川

夏の暑い日はペット用プールを用意して思いきり遊ばせてあげたいものです。また犬と一緒にキャンプに出かけたときなどは、川の中で水遊びをさせてあげたいものです。しかし、どちらの状況においても耳の中に水が入って外耳炎を引き起こしてしまうリスクがあることを覚えておかなければなりません。

基本的には犬自身が頭をブルブル震わせて遠心力で脱水しますが、犬が水と接触したときは飼い主がしっかりと耳の中をチェックし、指が届く範囲で余分な水分を拭き取るようにしましょう。

基本的には犬自身が頭をブルブル震わせて遠心力で脱水しますが、犬が水と接触したときは飼い主がしっかりと耳の中をチェックし、指が届く範囲で余分な水分を拭き取るようにしましょう。

シャンプー

自宅にしてもグルーミングサロンにしても、シャワーの水が耳の中に入らないよう注意しなければなりません。耳の中にコットンを詰めるという方法もありますが、コットン自体が水を吸収して逆に耳に水を導いてしまうこともありますので要注意です。水をかけるときは手で耳を覆い隠したほうがよいでしょう。

洗浄液

犬の耳を掃除する際に用いる洗浄液(イヤークリーナー)が耳の中に残り炎症を引き起こしてしまうことがあります。特に手作りの洗浄液を使った時などは望ましくない成分が混入してしまう危険性がありますので要注意です。耳洗浄は耳の汚れを取り除くと同時に外耳炎の原因にもなりうるという諸刃の剣です。

耳道の閉塞予防

鼓膜と外をつなぐ通り道(耳道)をふさぐ障害物としては、皮膚のシワ(シャーペイなど)、炎症による腫れ、良性悪性の腫瘍などがありますが、最も頻度が高いのは犬自身が分泌する耳垢(みみあか)です。

耳の上皮には毛包や皮脂腺のほか耳道腺と呼ばれるアポクリン腺の一種が分布しており、前者からは皮脂、後者からは色素や耳垢が分泌され、耳の内側で上皮細胞の残骸などと混じり合っていわゆる「耳くそ(耳かす)」を形成します。これらの腺組織は鼓膜に近い水平耳道よりも出口に近い垂直耳道に多く分布しています。

通常であれば上皮角質層の移動とともに自然と耳の外に排出されますが、耳垢の量があまりにも多かったり耳毛によって通行が邪魔されるとうまく外に出られず、耳の中にとどまったままになってしまいます。この状態が「耳垢塞栓」(じこうそくせん)です。

耳垢が耳道内にとどまっていると通気が悪くなって湿度が上昇し、細菌が繁殖して外耳炎を引き起こしやすくなります。ですから耳垢が多い個体においては定期的に耳洗浄を行って耳垢を取り除いてあげる必要があるでしょう。

耳の上皮には毛包や皮脂腺のほか耳道腺と呼ばれるアポクリン腺の一種が分布しており、前者からは皮脂、後者からは色素や耳垢が分泌され、耳の内側で上皮細胞の残骸などと混じり合っていわゆる「耳くそ(耳かす)」を形成します。これらの腺組織は鼓膜に近い水平耳道よりも出口に近い垂直耳道に多く分布しています。

通常であれば上皮角質層の移動とともに自然と耳の外に排出されますが、耳垢の量があまりにも多かったり耳毛によって通行が邪魔されるとうまく外に出られず、耳の中にとどまったままになってしまいます。この状態が「耳垢塞栓」(じこうそくせん)です。

耳垢が耳道内にとどまっていると通気が悪くなって湿度が上昇し、細菌が繁殖して外耳炎を引き起こしやすくなります。ですから耳垢が多い個体においては定期的に耳洗浄を行って耳垢を取り除いてあげる必要があるでしょう。

外耳炎は犬において非常に高い発症率を誇る病気で、ひとたび発症すると年間4万円近くの治療費が発生します。飼い主による耳のケアが予防になったり、悪くとも早期発見につながりますので、耳のチェックと掃除は忘れないようにしましょう。

ではいったいなぜ、国や地域を問わずこれほど頻繁に犬の耳に外耳炎が起こってしまうのでしょうか?以下はその代表的な原因です。古典的な分類法に従い、「発症の素因」「一次的な原因」「長期化の原因」に分けてご紹介します

ではいったいなぜ、国や地域を問わずこれほど頻繁に犬の耳に外耳炎が起こってしまうのでしょうか?以下はその代表的な原因です。古典的な分類法に従い、「発症の素因」「一次的な原因」「長期化の原因」に分けてご紹介します