犬をマッサージする目的は?

犬のマッサージには、疲れを癒すと同時に犬と飼い主の絆(きずな)を深めたり、病気の早期発見につながったりと、とてもたくさんの目的があります。基本的なやり方をマスターしてぜひ習慣化して下さい。

仲間意識を強める

犬が自分の体を自由に触らせるのは、気を許した仲間やリーダーに対してのみです。飼い主が犬の体を満遍(まんべん)なく触ると、犬の頭の中では「飼い主=味方」という認識が強まりますので、自然と仲間意識を強める効果が期待できます。

身体の異常をいち早く見つける

犬の体を触ることで腫瘍(しゅよう)やリンパ節の腫れなど、身体の異常をいち早く見つけることができます。腫瘍に気づかず、肉眼で確認できるようになるまで成長させてしまうと犬がかわいそうですよね。ちなみに腫瘍には大きく分けて良性と悪性がありますが、悪性腫瘍は別名「ガン」と呼ばれ、早期発見しないと極めて治療が困難となる恐ろしい病気です。命に関わりますので、犬の体を触ってチェックする習慣をつけておきましょう。

血流を促進する

犬と人間の筋肉の収縮様式は共通です。運動すれば疲労物質として乳酸(にゅうさん)が発生し、体内のPh(ペーハー=水素イオン濃度を示す指標)が下がります。運動や散歩で発生した酸を血流に乗せ、肝臓(かんぞう)や筋肉に還流(かんりゅう)させることで疲労の回復が早まりますが、マッサージにはその血液還流を促進する効果があります。また同時に、体の表面を流れているリンパ液の還流を促すという効果もあります。

実際、2021年に行われた最新の調査では、筋肉や筋膜に問題を抱える犬に対するマッサージ療法(レントンメソッド)が犬の痛みの度合いを軽減し、生活の質を高めるという効果が報告されています。

実際、2021年に行われた最新の調査では、筋肉や筋膜に問題を抱える犬に対するマッサージ療法(レントンメソッド)が犬の痛みの度合いを軽減し、生活の質を高めるという効果が報告されています。

快楽物質を分泌させる

犬は好きな人と一緒にいたり、好きな人に触れられると、体内で「オピオイドシステム」と呼ばれる神経回路が活性化し、エンドルフィンと呼ばれる物質が放出されてうっとりします。エンドルフィンとは脳内麻薬の一種で、体内の痛みや苦痛を軽減する快楽物質のことです。飼い主のマッサージには、犬の体内で分泌されるエンドルフィンの量を増やし犬のストレスを軽減するという効果があります。また接触刺激には「愛情ホルモン」とも呼ばれる「オキシトシン」の分泌を促す効果があることも確認されています。

飼い主自身がリラックスする

人間が動物と触れ合うと、血圧が下がったり、アルファ波(リラックスしたときの脳波)が出るなど、いわゆる「アニマルセラピー」的な癒やし効果があると報告されています。しかしこうした科学的な実証を待つまでもなく、「動物と触れ合っていると何だか安心する!」とか「癒やされる!」いう体感は、犬や猫とじゃれ合っているときに誰しも感じることでしょう。NEXT:リラックスポジションとは?

人間が動物と触れ合うと、血圧が下がったり、アルファ波(リラックスしたときの脳波)が出るなど、いわゆる「アニマルセラピー」的な癒やし効果があると報告されています。しかしこうした科学的な実証を待つまでもなく、「動物と触れ合っていると何だか安心する!」とか「癒やされる!」いう体感は、犬や猫とじゃれ合っているときに誰しも感じることでしょう。NEXT:リラックスポジションとは?

筋肉のリラックスポジション

筋肉には硬直(こうちょく)した状態と弛緩(しかん)した状態とがあります。前者は緊張して固くなった状態で、後者はリラックスして緩んだ状態を言います。ここで抑えておきたいポイントは、硬直した筋肉へのマッサージはあまり効果がないという点です。これは、マッサージ圧が全て硬直した筋肉に吸収されてしまうためです。以下では筋肉が硬直してしまう原因と、筋肉を弛緩させる方法をご紹介します。

力みによる筋肉の硬直

筋肉に力を入れると、当然筋肉は硬くなります。この状態の筋肉にマッサージを施しても、硬直した筋肉がマッサージ圧を全て吸収してしまい、何の効果も発揮しません。たとえば右ひじを曲げて二の腕(上腕二頭筋)に力こぶを作ってみましょう。そしてその力こぶを左手でマッサージしてみます。すると全然気持ちよくないことがお分かり頂けると思います。このように、力んで硬直した筋肉にマッサージを施しても、効果が薄いのです。

筋肉に力を入れると、当然筋肉は硬くなります。この状態の筋肉にマッサージを施しても、硬直した筋肉がマッサージ圧を全て吸収してしまい、何の効果も発揮しません。たとえば右ひじを曲げて二の腕(上腕二頭筋)に力こぶを作ってみましょう。そしてその力こぶを左手でマッサージしてみます。すると全然気持ちよくないことがお分かり頂けると思います。このように、力んで硬直した筋肉にマッサージを施しても、効果が薄いのです。

関節の引っ張りによる筋肉の硬直

骨格に付着している筋肉(いわゆる骨格筋)は、基本的に関節を横断しています。しかしこの関節の角度によっては筋肉を無理に引っ張ってしまい、硬直させてしまうことがあります。この状態の筋肉にマッサージを施しても、硬くなった筋肉がマッサージ圧を全て跳ね返してしまい、効果は期待できません。

骨格に付着している筋肉(いわゆる骨格筋)は、基本的に関節を横断しています。しかしこの関節の角度によっては筋肉を無理に引っ張ってしまい、硬直させてしまうことがあります。この状態の筋肉にマッサージを施しても、硬くなった筋肉がマッサージ圧を全て跳ね返してしまい、効果は期待できません。皆さんもちょっと大き目の電気屋さんに入り、マッサージチェアの体験コーナーに行ってみましょう。肩をもまれるとそこそこ気持ちいいのですが、腰の部分をもまれてもあまり気持ちよくないことがお分かり頂けると思います。これは骨盤(こつばん)が腰の筋肉(脊柱起立筋の下部)を引っ張ってしまい、ピンと硬直してしまっているためです。

このように、関節の引っ張りによって硬直した筋肉にマッサージを施しても、効果が薄いということを覚えておきましょう。

リラックスポジションとは?

筋肉を硬直させないためには、筋肉が一番リラックスして弛緩できるリラックスポジションを取ることが必要です。人間でもマッサージ店に行くと、うつ伏せになったりします。これは体を重力から解放し、不要な力みや関節の引っ張りをなくし、マッサージ効果を高めるためです。

筋肉を硬直させないためには、筋肉が一番リラックスして弛緩できるリラックスポジションを取ることが必要です。人間でもマッサージ店に行くと、うつ伏せになったりします。これは体を重力から解放し、不要な力みや関節の引っ張りをなくし、マッサージ効果を高めるためです。犬をマッサージする場合も同様に、「リラックスポジション」を取らせる必要がありますが、これはマッサージする部位によって微妙に異なりますので、犬のマッサージ・実践編で詳しく説明していきます。

NEXT:コツと注意点

マッサージのコツと注意点

犬にマッサージをするときのコツや注意点を幾つかご紹介します。どの部位に行うかにかかわらず重要となる基本中の基本です。ただ闇雲に体を触るのではなく、犬が「気持ちいい!」と感じるボディタッチをしてあげると、ペットとの絆がぐんと強まります。

筋肉にコンタクトする

いわゆる「気持ちいい」という感覚は、骨や被毛で生まれるのではなく、主として筋肉へのコンタクトで生まれます。皆さんもむこうずね(いわゆる弁慶の泣き所, 解剖学的にいうと脛骨粗面)や髪の毛を触ってみましょう。全然気持ちよくないですよね?犬の骨や毛にコンタクトすると、被毛を引っ張ることによる血流促進効果や、飼い主と触れ合っているという心理的な安堵感はあるかもしれません。しかし肉体的に「気持ちいい」と感じさせたい場合は、あくまでも疲労のたまった筋肉にコンタクトしたほうがはるかに効果的です。

コンタクトは指の腹で行う

筋肉を押し付けるときに指先を立ててしまうと、押圧(おうあつ)が強くなりすぎて犬からすると痛みを感じることがあります。ですから 接触面積をなるべく広げ、指先の体温が犬の体に伝わりやすくなるように、コンタクトは指の腹、もしくは手のひら全体で行うことが基本です。特に女性で爪が伸びていたり、付け爪をしたりしている人は、爪の先が犬の肌に食い込まないよう充分気をつけてください。

やたら力を入れない

人間と犬の体格は違います。人間に行う時と同じ力でマッサージを行うと、犬にとっては圧が強すぎて不快の原因となります。 犬と人間との体格差を考慮し、押圧は基本弱めで行ってください。

ゆっくりとしたリズムで行う

犬をリラックスさせるには、ゆったりとしたリズムでマッサージしてあげる必要があります。スポーツマッサージのように、シャカシャカと筋肉を揺さぶる動きを好む犬もいますが、基本的には生まれたばかりの子犬の体を母犬がなめて綺麗にするときのリズムがよいでしょう。このゆったりとしたリズムによって、犬は母犬の優しさと感触を思い出し、心身ともにリラックスしやすい状態になります。

犬のリアクションを常に見る

人間の場合もそうですが、個々の好みという問題が必ずあります。ある人は肩のマッサージを好みますが、ある人は肩を触るとやたら痛がるということもあります。ある人は指圧を好みますが、ある人はスポーツマッサージを好むこともあります。

犬の場合も同様で、個体によってマッサージの強さやリズムの好みが微妙に違います。ですから基本に忠実に行うと同時に、犬のリアクションを見ながらリズムや強さを微調整(びちょうせい)することも重要です。

犬の場合も同様で、個体によってマッサージの強さやリズムの好みが微妙に違います。ですから基本に忠実に行うと同時に、犬のリアクションを見ながらリズムや強さを微調整(びちょうせい)することも重要です。

犬が疲れているタイミングで行う

人間と同様、疲労していない筋肉をマッサージすると、時として不快感が生じます。いつでもどこでもマッサージするのではなく、散歩の後や運動の後、寝る前など、犬の体が疲れているタイミングでマッサージを行うと一層効果的です。

犬の催促を適度に受け流す

犬がマッサージの気持ちよさを学習すると、「ねぇ早くなでて!」と催促(さいそく)してくることがあります。しかしこの催促に応じてしまうと、犬の要求吠えを助長してしまう危険性があります。ですから犬のリクエストに応じて安易にマッサージを施すのではなく、何らかの指示に従ったごほうびとしてマッサージをしてあげると一石二鳥です。たとえば「マテ」を指示し、うまくできたらそのごほうびとしてマッサージしてあげる、などです。

東洋医学のツボについて

東洋医学には経絡思想(けいらくしそう)があります。簡単に説明すると、「人体には経脈(けいみゃく)と絡脈(らくみゃく)という二つのエネルギーラインが存在し、そのライン上を気が流れている。その気の流れの結節点が経穴(けいけつ)、いわゆるツボである。気の流れが悪くなると体調も悪くなるので、経穴に刺激を加えることで気の流れを回復しなければならない」というものです。

しかし同じ考え方をそっくりそのまま「犬」という動物にいきなり応用するのは、科学性と客観性にやや欠けると判断されます。当サイト内でも経穴(ツボ)の位置を図示しますが、あくまでも参考程度にとどめておいて下さい。

NEXT:マッサージの禁止事項

しかし同じ考え方をそっくりそのまま「犬」という動物にいきなり応用するのは、科学性と客観性にやや欠けると判断されます。当サイト内でも経穴(ツボ)の位置を図示しますが、あくまでも参考程度にとどめておいて下さい。

NEXT:マッサージの禁止事項

こんなときはマッサージをしてはいけない!

「禁忌」(きんき)とは「こういうときはマッサージをやめましょう」という禁止事項のことです。この禁忌を無視して手技を施すと、逆に犬の体調を悪化させる危険性がありますので、事前に必ずチェックするようにします。

犬マッサージの禁忌

- 怪我をしている犬が捻挫、肉離れ、急性炎症、ヘルニア、骨折などの怪我をしており、炎症が治まっていないような場合は、逆効果になる危険性があるため、マッサージを控えるようにします。

- 熱がある熱があるということは、体内に入ってきた異物に対し、免疫系が一生懸命に反応しているという事です。犬がこうした状態にあるときにマッサージをすることは、人間で言うと風邪をひいて熱っぽい時に体を触られるようなものですので、逆に不快に感じてしまうことがあります。

- 食事の直後エサを食べた直後は、血液が消化器系に集まり、一生懸命に消化活動を行います。そんな時にマッサージをしてしまうと、せっかく内臓に集まった血液が、また筋肉に戻ってしまいます。

- 激しい運動の直後激しい運動をした後は、まだ筋肉や神経が興奮していますので、しばらくクールダウン期間を置くようにします。犬の呼吸が落ち着き、適度な疲労を感じたところでマッサージに移った方が効果的でしょう。

- ガンを患っているガン細胞は血液やリンパ液に乗って体の中を巡ります。マッサージによって体液の流れを促してしまうと、ガン細胞の移動を早めてしまう危険性があります。

マッサージの基本テクニック

犬に対するマッサージでよく用いられる基本テクニックを以下でご紹介します。なで方を知っているだけで犬のリアクションが変わってきますので、しっかり覚えておきましょう。本来は獣医理学療法士の有資格者が行うものですが、犬の骨格や筋肉の解剖学的な構造さえ理解していれば、飼い主でも自宅で簡単に実践できます。

軽撫(けいぶ)法

英名は「ストローキング」(stroking)で、被毛に軽く手を乗せ、優しく撫でるようにして体の表面をいろいろな方向に滑らせるテクニックです。通常は体幹部から四肢に向けて行います。このなで方の目的は、触れられることに慣れさせる、不安や緊張ほぐす、筋肉の緊張を緩めるなどです。

英名は「ストローキング」(stroking)で、被毛に軽く手を乗せ、優しく撫でるようにして体の表面をいろいろな方向に滑らせるテクニックです。通常は体幹部から四肢に向けて行います。このなで方の目的は、触れられることに慣れさせる、不安や緊張ほぐす、筋肉の緊張を緩めるなどです。マッサージ手技の最初と最後、及び異なる手技に移行するときに使用すると効果的です。なお部屋が乾燥していると、静電気が発生して犬に不快感を与えてしまいます。最低でも湿度を50%以上にしてください。

軽擦(けいさつ)法

英名は「エフルラージュ」(effleurage)で、なめらかな動きでマッサージするテクニックです。このなで方の目的は炎症による化学副産物の除去、軟部組織の可動性の維持、筋肉のストレッチ、むくみの軽減などです。

英名は「エフルラージュ」(effleurage)で、なめらかな動きでマッサージするテクニックです。このなで方の目的は炎症による化学副産物の除去、軟部組織の可動性の維持、筋肉のストレッチ、むくみの軽減などです。軽撫法(ストローキング)よりもやや強めの圧力をかけて行い、最も近くにある表在リンパ節群、前足および体幹部の場合は腋窩リンパ節、後ろ足の場合は尾側の膝下リンパ節に向けてリンパ液を還流させるようにします。

圧迫(あっぱく)法

英名は「プレッシャー」(pressure)で、皮下組織や筋肉に対してリズミカルに圧迫と開放を繰り返すテクニックです。このなで方の目的は血液とリンパ液の流れの促進、炎症による化学副産物の除去、皮膚感覚の活発化、筋緊張の低下と弛緩などです。

英名は「プレッシャー」(pressure)で、皮下組織や筋肉に対してリズミカルに圧迫と開放を繰り返すテクニックです。このなで方の目的は血液とリンパ液の流れの促進、炎症による化学副産物の除去、皮膚感覚の活発化、筋緊張の低下と弛緩などです。

揉捻(じゅうねん)法

英名は「ペトリサージュ」(petrissage)で、皮膚や筋肉を揉んだりねじったりするテクニックです。このなで方の目的は血流の促進や瘢痕組織(はんこんそしき=結合組織が固まった状態のこと)を柔らかくすることです。

英名は「ペトリサージュ」(petrissage)で、皮膚や筋肉を揉んだりねじったりするテクニックです。このなで方の目的は血流の促進や瘢痕組織(はんこんそしき=結合組織が固まった状態のこと)を柔らかくすることです。

摩擦(まさつ)法

英名は「フリクション」(friction)で、標的にした部位に回転あるいは往復運動の刺激を加えるテクニックです。このなで方の目的は血流の促進や癒着の除去です。

英名は「フリクション」(friction)で、標的にした部位に回転あるいは往復運動の刺激を加えるテクニックです。このなで方の目的は血流の促進や癒着の除去です。

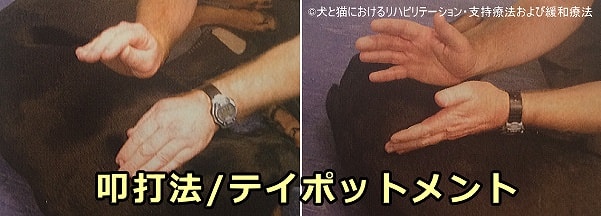

叩打(こうだ)法

英名は「テイポットメント」(tapotement)で、手で体を叩く方法の総称で、手の平を丸くして叩く「カッピング」や、力を抜いた手首をリズミカルに動かして空手チョップをする「ハッキング」などがあります。このテクニックの目的は、緊張の低下した筋肉の活性化です。人間に行う「肩たたき」と言えばわかりやすいでしょう。

英名は「テイポットメント」(tapotement)で、手で体を叩く方法の総称で、手の平を丸くして叩く「カッピング」や、力を抜いた手首をリズミカルに動かして空手チョップをする「ハッキング」などがあります。このテクニックの目的は、緊張の低下した筋肉の活性化です。人間に行う「肩たたき」と言えばわかりやすいでしょう。

振動(しんどう)法

英名は「シェイキング」(shaking)で、体の一部を手で保持し、上下左右に震わせるテクニックです。このテクニックの目的は血液循環の促進、神経系の緩和、癒着の除去、胸部分泌物を軟化などです。

英名は「シェイキング」(shaking)で、体の一部を手で保持し、上下左右に震わせるテクニックです。このテクニックの目的は血液循環の促進、神経系の緩和、癒着の除去、胸部分泌物を軟化などです。NEXT:ボディチェック方法

犬の健康チェック方法

犬のマッサージの目的の一つとして「身体の異常をいち早く見つける」というものがありますが、具体的には以下のような変化に注意しながらマッサージを行ってみましょう。犬の体に現れる変化と、それに関連した病気をリスト化しましたので、疾患の早期発見につなげて下さい。

体の変化に見る犬の病気

- 体重減少 | やせてきた寄生虫症 | 糖尿病 | アジソン病 | 慢性胃炎 | 幽門異常 | 慢性肝炎 | 肝硬変 | 肝性脳症 | ガン

- 体重増加 | 太ってきた甲状腺機能低下症 | クッシング症候群 | 肥満

- 筋肉の萎縮 | げっそりしているレッグパーセス病 | 筋ジストロフィー | 多発性筋炎

- 四肢のむくみ | ぶよぶよしているフィラリア症 | ファロー四徴症 | 肺動脈狭窄症 | 高窒素血症 | 尿毒症 | 急性腎不全 | 慢性腎不全 | 急性糸球体腎炎 | ネフローゼ症候群 | 水腎症

- 発熱 | 熱っぽい食品アレルギー | 膿皮症 | イヌ伝染性肝炎 | ジステンパー | ケンネルコフ | レプトスピラ症 | 歯周病 | 食道アカラシア | 髄膜脳炎 | ガン | 膀胱炎 | 腎盂腎炎 | 肺炎 | 胸膜炎 | 前立腺炎 | 前立腺膿瘍 | 乳腺炎 | 子宮蓄膿症 | 子宮内膜炎

犬の被毛や皮膚に現れる病気の徴候に関しては犬の毛や皮膚のチェックをご参照ください。