伝説の出どころ

「犬にも知能差がある」という都市伝説の出どころは、1960年代にアメリカのスコットとフラーが行った先駆的な研究だと考えられます。彼らはバセンジー、ビーグル、コッカースパニエル、シェットランドシープドッグ、ワイヤーフォックステリアという5犬種を合計470頭集めて同一環境で飼育した後、「興奮しやすさ」、「ハンドリングやリード拘束への反応」、「問題解決能力」、「攻撃性」、「吠えやすさ」、「訓練性」などに関する比較調査を行いました。その結果、それぞれの項目において犬種ごとに特有のパターンが見出されたと言います。この調査結果は、一時期ブリーダーや獣医師のバイブル的な存在だった500ページに及ぶ大著「犬の遺伝学と社会的行動」の中で紹介され、広く知れ渡るようになりました。

その後に行われた、アメリカの動物学者B.ハート氏やカナダの心理学者S.コレン氏の調査も有名です。ハート氏は1985年、アメリカ国内に暮らす獣医師と服従クラス審査員の中から48人ずつをランダムで選び、「興奮しやすさ」、「テリトリー意識」、「服従訓練性」などから成る13の行動特性に関して評価してもらいました(→出典)。やり方は、56犬種をあらかじめピックアップし、ある特定の行動特性に関して「その傾向が強い」と思われる犬種を上位から7つ選びだすというものです。またコレン氏も同様に、199名の服従訓練審査員に対し、110犬種について訓練のしやすい犬種順に並べてもらいました。上記調査の内、コレン氏の調査で名前が登場する犬種をリストアップすると、以下のようになります。なお★印は、ハート氏とコレン氏、両方の調査で共に名前の挙がってきた犬種です。

その後に行われた、アメリカの動物学者B.ハート氏やカナダの心理学者S.コレン氏の調査も有名です。ハート氏は1985年、アメリカ国内に暮らす獣医師と服従クラス審査員の中から48人ずつをランダムで選び、「興奮しやすさ」、「テリトリー意識」、「服従訓練性」などから成る13の行動特性に関して評価してもらいました(→出典)。やり方は、56犬種をあらかじめピックアップし、ある特定の行動特性に関して「その傾向が強い」と思われる犬種を上位から7つ選びだすというものです。またコレン氏も同様に、199名の服従訓練審査員に対し、110犬種について訓練のしやすい犬種順に並べてもらいました。上記調査の内、コレン氏の調査で名前が登場する犬種をリストアップすると、以下のようになります。なお★印は、ハート氏とコレン氏、両方の調査で共に名前の挙がってきた犬種です。

上記リストは、コレン氏の著書「デキのいい犬、わるい犬~あなたの犬の偏差値は?」(文芸春秋)の中でも紹介されているため、目にしたことがある方もいるのではないでしょうか。「犬にも知能差がある」という都市伝説は、過去に行われた試験的な調査と、その内容を報告する影響力の強い書籍などを通して広まっていったものと推測されます。

上記リストは、コレン氏の著書「デキのいい犬、わるい犬~あなたの犬の偏差値は?」(文芸春秋)の中でも紹介されているため、目にしたことがある方もいるのではないでしょうか。「犬にも知能差がある」という都市伝説は、過去に行われた試験的な調査と、その内容を報告する影響力の強い書籍などを通して広まっていったものと推測されます。

その後に行われた、アメリカの動物学者B.ハート氏やカナダの心理学者S.コレン氏の調査も有名です。ハート氏は1985年、アメリカ国内に暮らす獣医師と服従クラス審査員の中から48人ずつをランダムで選び、「興奮しやすさ」、「テリトリー意識」、「服従訓練性」などから成る13の行動特性に関して評価してもらいました(→出典)。やり方は、56犬種をあらかじめピックアップし、ある特定の行動特性に関して「その傾向が強い」と思われる犬種を上位から7つ選びだすというものです。またコレン氏も同様に、199名の服従訓練審査員に対し、110犬種について訓練のしやすい犬種順に並べてもらいました。上記調査の内、コレン氏の調査で名前が登場する犬種をリストアップすると、以下のようになります。なお★印は、ハート氏とコレン氏、両方の調査で共に名前の挙がってきた犬種です。

その後に行われた、アメリカの動物学者B.ハート氏やカナダの心理学者S.コレン氏の調査も有名です。ハート氏は1985年、アメリカ国内に暮らす獣医師と服従クラス審査員の中から48人ずつをランダムで選び、「興奮しやすさ」、「テリトリー意識」、「服従訓練性」などから成る13の行動特性に関して評価してもらいました(→出典)。やり方は、56犬種をあらかじめピックアップし、ある特定の行動特性に関して「その傾向が強い」と思われる犬種を上位から7つ選びだすというものです。またコレン氏も同様に、199名の服従訓練審査員に対し、110犬種について訓練のしやすい犬種順に並べてもらいました。上記調査の内、コレン氏の調査で名前が登場する犬種をリストアップすると、以下のようになります。なお★印は、ハート氏とコレン氏、両方の調査で共に名前の挙がってきた犬種です。

訓練しやすい犬

- ボーダーコリー

- プードル★

- ジャーマンシェパード★

- ゴールデンレトリバー★

- ドーベルマン★

- シェットランドシープドッグ★

- ラブラドールレトリバー★

- パピヨン

- ロットワイラー

- オーストラリアンキャトルドッグ

- ウェルシュコーギーペンブローク

- ミニチュアシュナウザー

訓練しにくい犬

上記リストは、コレン氏の著書「デキのいい犬、わるい犬~あなたの犬の偏差値は?」(文芸春秋)の中でも紹介されているため、目にしたことがある方もいるのではないでしょうか。「犬にも知能差がある」という都市伝説は、過去に行われた試験的な調査と、その内容を報告する影響力の強い書籍などを通して広まっていったものと推測されます。

上記リストは、コレン氏の著書「デキのいい犬、わるい犬~あなたの犬の偏差値は?」(文芸春秋)の中でも紹介されているため、目にしたことがある方もいるのではないでしょうか。「犬にも知能差がある」という都市伝説は、過去に行われた試験的な調査と、その内容を報告する影響力の強い書籍などを通して広まっていったものと推測されます。

伝説の検証

犬種

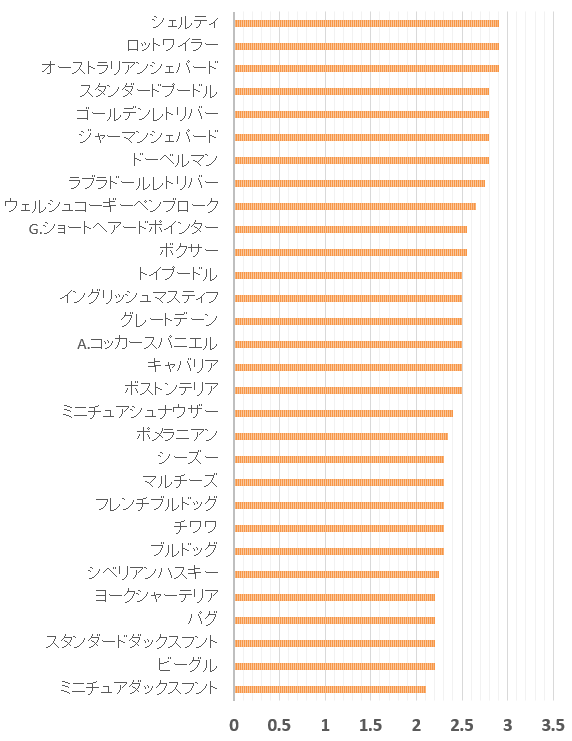

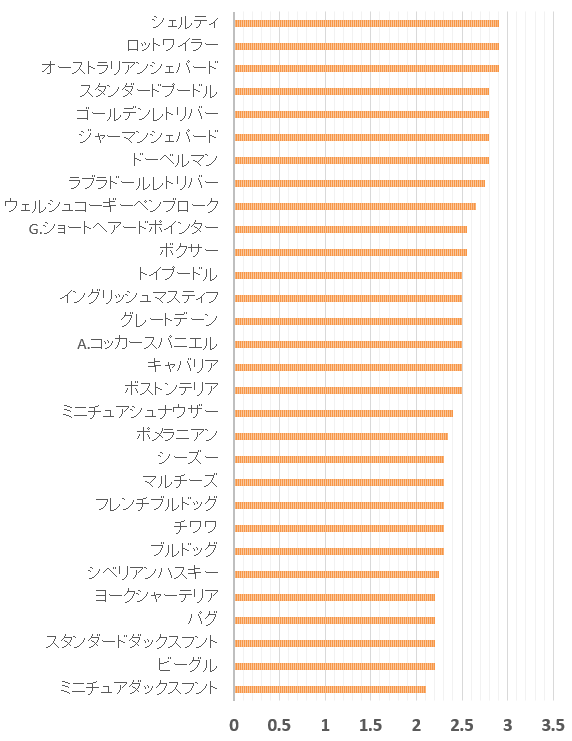

その犬が属している「犬種」というものが、訓練性に影響を及ぼしている可能性があります。イギリスのJ.サーペル氏は「C-BARQ」と呼ばれるアンケート調査を通じ、アメリカ犬種協会で人気のある30犬種を対象とした比較調査を行いました(→出典)。その結果、「訓練性」という項目に関して犬種差が見られたと言います。具体的には以下です。

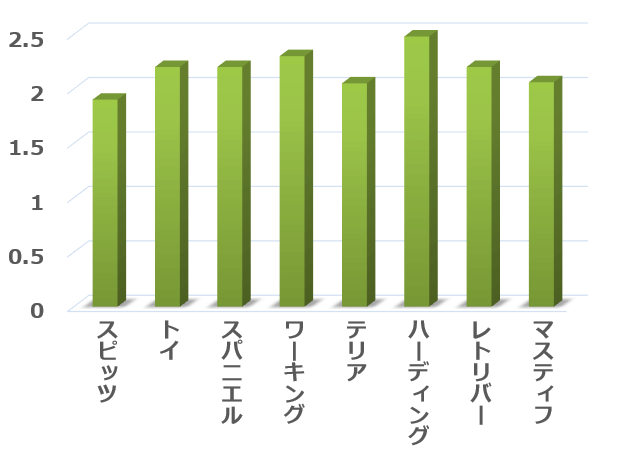

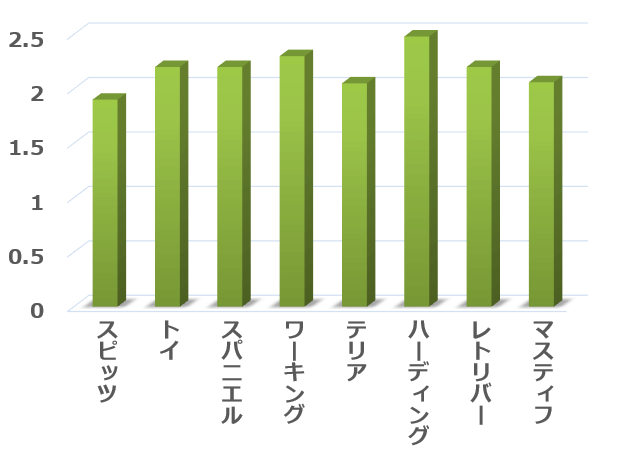

また日本の麻布大学は2015年、サーペル氏と同じ「C-BARQ」を用い、系統分岐図的に分類した8グループを対象として訓練性の比較を行いました(→出典)。その結果、「スピッツ系」が低く、「ハーディング系」が高いという傾向が見出されたといいます。この犬種差に関して研究チームは、遺伝的に狼に近い「スピッツ系」の犬たちは、人間に対する注目度や執着度が他の系統よりも低いため、訓練性の低下につながっているのではないかと推測しています。

また日本の麻布大学は2015年、サーペル氏と同じ「C-BARQ」を用い、系統分岐図的に分類した8グループを対象として訓練性の比較を行いました(→出典)。その結果、「スピッツ系」が低く、「ハーディング系」が高いという傾向が見出されたといいます。この犬種差に関して研究チームは、遺伝的に狼に近い「スピッツ系」の犬たちは、人間に対する注目度や執着度が他の系統よりも低いため、訓練性の低下につながっているのではないかと推測しています。

また日本の麻布大学は2015年、サーペル氏と同じ「C-BARQ」を用い、系統分岐図的に分類した8グループを対象として訓練性の比較を行いました(→出典)。その結果、「スピッツ系」が低く、「ハーディング系」が高いという傾向が見出されたといいます。この犬種差に関して研究チームは、遺伝的に狼に近い「スピッツ系」の犬たちは、人間に対する注目度や執着度が他の系統よりも低いため、訓練性の低下につながっているのではないかと推測しています。

また日本の麻布大学は2015年、サーペル氏と同じ「C-BARQ」を用い、系統分岐図的に分類した8グループを対象として訓練性の比較を行いました(→出典)。その結果、「スピッツ系」が低く、「ハーディング系」が高いという傾向が見出されたといいます。この犬種差に関して研究チームは、遺伝的に狼に近い「スピッツ系」の犬たちは、人間に対する注目度や執着度が他の系統よりも低いため、訓練性の低下につながっているのではないかと推測しています。

性別

オスとメスという性別が犬の訓練性に影響を及ぼしている可能性も否定できません。2005年、イギリスのJ.サーペル氏は、11犬種1,563頭の犬の飼い主を対象とし、「C-BARQ」によるアンケート調査を行いました(→出典)。その結果、「訓練性」という項目に関して基本的に性差はなかったものの、オスでは去勢手術により訓練性が高まる傾向が見られたといいます。ただしシェットランドシープドッグのみという条件付きです。

上記調査ではオス犬とメス犬との間に明確な訓練性の違いは見出せませんでしたが、翌2006年に日本の研究チームが行った調査では、訓練性に性差があることが示唆されています。チームは96の動物病院に対してアンケート調査を行い、56犬種の行動特性をデータ化しました(→出典)。その結果、犬に対する攻撃性、テリトリー意識の強さ、興奮しやすさ、活動性、飼い主に対する優位性の誇示、破壊衝動、番犬的素養、子供に噛み付こうとする傾向、といった項目に関してはオス犬の方が高かったと言います。一方、服従トレーニングとトイレのしつけはメス犬の方が高かったとも。攻撃性、反応性、訓練性の3項目に関しては、過去にアメリカとイギリスで行われた調査と同じ傾向を示したことから、研究チームは文化や地域的な違いにかかわらず、犬種には遺伝に裏打ちされた特有の行動特性があるようだとの結論に至っています。

上記調査ではオス犬とメス犬との間に明確な訓練性の違いは見出せませんでしたが、翌2006年に日本の研究チームが行った調査では、訓練性に性差があることが示唆されています。チームは96の動物病院に対してアンケート調査を行い、56犬種の行動特性をデータ化しました(→出典)。その結果、犬に対する攻撃性、テリトリー意識の強さ、興奮しやすさ、活動性、飼い主に対する優位性の誇示、破壊衝動、番犬的素養、子供に噛み付こうとする傾向、といった項目に関してはオス犬の方が高かったと言います。一方、服従トレーニングとトイレのしつけはメス犬の方が高かったとも。攻撃性、反応性、訓練性の3項目に関しては、過去にアメリカとイギリスで行われた調査と同じ傾向を示したことから、研究チームは文化や地域的な違いにかかわらず、犬種には遺伝に裏打ちされた特有の行動特性があるようだとの結論に至っています。

頭の形

「頭の形」という意外な要素が、犬の訓練性を左右しているかもしれません。2009年、ヘルトンらは犬をマズルの長さによって長頭種、短頭種、中頭種の3系統に分類し、訓練性に関する比較テストを行いました(→出典)。その結果、最も高い成績を収めたのは「中頭種」だったといいます。

さらに2015年、イタリア・ピサ大学獣医学部の研究チームは17頭の犬をマズルの短い「短頭種」とマズルの長い「長頭種」とに分け、「蓋付き容器の中に入ったエサを見つけた時」と「金網の中に入ったエサを見つけた時」という2つの状況におけるリアクションを観測しました(→出典)。その結果、短頭種の方が概して飼い主の方を見る頻度が低く、また飼い主の方を見るまでの時間が長かったといいます。こうした違いについて研究チームは、幼稚性を残したまま成熟する「ネオテニー」という特性が強い短頭種では、そもそも共同作業に対するモチベーションが低いのではないかと推測しています。

さらに2015年、イタリア・ピサ大学獣医学部の研究チームは17頭の犬をマズルの短い「短頭種」とマズルの長い「長頭種」とに分け、「蓋付き容器の中に入ったエサを見つけた時」と「金網の中に入ったエサを見つけた時」という2つの状況におけるリアクションを観測しました(→出典)。その結果、短頭種の方が概して飼い主の方を見る頻度が低く、また飼い主の方を見るまでの時間が長かったといいます。こうした違いについて研究チームは、幼稚性を残したまま成熟する「ネオテニー」という特性が強い短頭種では、そもそも共同作業に対するモチベーションが低いのではないかと推測しています。

このように、頭の形が犬の訓練性に影響を及ぼす可能性は否定できないようです。しかし今のところ、その裏にあるメカニズムが、ネオテニーによる動機付けの低下なのか、それとも目の位置による視力の問題なのかはよく分かっていません。

さらに2015年、イタリア・ピサ大学獣医学部の研究チームは17頭の犬をマズルの短い「短頭種」とマズルの長い「長頭種」とに分け、「蓋付き容器の中に入ったエサを見つけた時」と「金網の中に入ったエサを見つけた時」という2つの状況におけるリアクションを観測しました(→出典)。その結果、短頭種の方が概して飼い主の方を見る頻度が低く、また飼い主の方を見るまでの時間が長かったといいます。こうした違いについて研究チームは、幼稚性を残したまま成熟する「ネオテニー」という特性が強い短頭種では、そもそも共同作業に対するモチベーションが低いのではないかと推測しています。

さらに2015年、イタリア・ピサ大学獣医学部の研究チームは17頭の犬をマズルの短い「短頭種」とマズルの長い「長頭種」とに分け、「蓋付き容器の中に入ったエサを見つけた時」と「金網の中に入ったエサを見つけた時」という2つの状況におけるリアクションを観測しました(→出典)。その結果、短頭種の方が概して飼い主の方を見る頻度が低く、また飼い主の方を見るまでの時間が長かったといいます。こうした違いについて研究チームは、幼稚性を残したまま成熟する「ネオテニー」という特性が強い短頭種では、そもそも共同作業に対するモチベーションが低いのではないかと推測しています。このように、頭の形が犬の訓練性に影響を及ぼす可能性は否定できないようです。しかし今のところ、その裏にあるメカニズムが、ネオテニーによる動機付けの低下なのか、それとも目の位置による視力の問題なのかはよく分かっていません。

生育環境

近年行われた調査により、生まれてからの生育環境が犬の訓練性に影響を及ぼす可能性が示されました。2015年、福井大学の友田明美教授を中心とした研究チームは、幼少期に養育者から受けた体罰や暴言によって愛着をうまく形成できなくなる「反応性愛着障害」(RAD)が、脳にどのような影響を及ぼすかを明らかにするため、RADを発症した人と発症していない人を対象とした比較調査を行いました(→出典)。その結果、RAD患者に以下のような特徴が発見されたと言います。

RADの脳科学的な特徴

- 視覚的な感情処理に関わる「視覚野」の灰白質容積が2割ほど少ない

- やる気や意欲などに関わる「線条体」の活動量が通常の半分以下

訓練法

飼い主が犬に対して用いているしつけの方法は、犬の訓練性に多大なる影響を及ぼすようです。2011年、イギリスのルーニーらは53組の飼い主と犬のペアを対象とし、訓練方法が犬の行動や訓練性にどのような影響を及ぼすのかを検証しました(→出典)。まず飼い主が普段行っているやり方で、犬に一般的な7つの課題をしつけてもらい、その後、事前に決められたシナリオの中にペアを置いて交流の仕方を録画観察しました。その結果、もっぱら罰によってしつけられた犬では、見知らぬ人間と交流を持ちたがらないという非社交的な傾向が見出されたと言います。また特に体罰によってしつけられた犬では、遊びに興ずる傾向が弱かったとも。逆にご褒美を用いてしつけられた犬や飼い主とよく遊ぶ犬、および我慢強い飼い主にしつけられた犬は、新しい作業課題をマスターするのが早かったそうです。こうした結果から研究チームは、犬に対する懲罰的なしつけ方は犬の行動をネガティブに変化させるばかりでなく、訓練性を悪化させる可能性があるとの結論に至りました。

上記調査では犬の訓練性を高めるためにはご褒美ペースのしつけ方が有効であることが確認されましたが、近年行われた別の調査では、犬に対してどのようにご褒美を与えるかという要素も、犬の成績に影響を及ぼすことが示唆されています。2016年、ハンガリーの研究チームは「お座り」と「伏せ」というコマンドを犬にしつける際、「ご褒美を人間の手から与える」 グループと「機械から自動的に与える」グループとに分割し、訓練性にどのような違いが生まれるかを検証しました(→出典)。犬たちがコマンドを覚えた後、人間の立ち位置を「犬と同じ室内」、「同じ室内にいるが仕切りの後ろに隠れる」、「部屋の外」に分けて指示を出したところ、「機械から自動的に与える」グループの方が人間の立ち位置に関係なくコマンドに従い、またコマンドから行動に移るまでの時間も短かったと言います。こうした結果から研究チームは、ご褒美を人間の手だけから与えていると、人間がいない状況ではコマンドに対する反応性が悪くなるという可能性を見出しました。

上記調査では犬の訓練性を高めるためにはご褒美ペースのしつけ方が有効であることが確認されましたが、近年行われた別の調査では、犬に対してどのようにご褒美を与えるかという要素も、犬の成績に影響を及ぼすことが示唆されています。2016年、ハンガリーの研究チームは「お座り」と「伏せ」というコマンドを犬にしつける際、「ご褒美を人間の手から与える」 グループと「機械から自動的に与える」グループとに分割し、訓練性にどのような違いが生まれるかを検証しました(→出典)。犬たちがコマンドを覚えた後、人間の立ち位置を「犬と同じ室内」、「同じ室内にいるが仕切りの後ろに隠れる」、「部屋の外」に分けて指示を出したところ、「機械から自動的に与える」グループの方が人間の立ち位置に関係なくコマンドに従い、またコマンドから行動に移るまでの時間も短かったと言います。こうした結果から研究チームは、ご褒美を人間の手だけから与えていると、人間がいない状況ではコマンドに対する反応性が悪くなるという可能性を見出しました。

上記調査では犬の訓練性を高めるためにはご褒美ペースのしつけ方が有効であることが確認されましたが、近年行われた別の調査では、犬に対してどのようにご褒美を与えるかという要素も、犬の成績に影響を及ぼすことが示唆されています。2016年、ハンガリーの研究チームは「お座り」と「伏せ」というコマンドを犬にしつける際、「ご褒美を人間の手から与える」 グループと「機械から自動的に与える」グループとに分割し、訓練性にどのような違いが生まれるかを検証しました(→出典)。犬たちがコマンドを覚えた後、人間の立ち位置を「犬と同じ室内」、「同じ室内にいるが仕切りの後ろに隠れる」、「部屋の外」に分けて指示を出したところ、「機械から自動的に与える」グループの方が人間の立ち位置に関係なくコマンドに従い、またコマンドから行動に移るまでの時間も短かったと言います。こうした結果から研究チームは、ご褒美を人間の手だけから与えていると、人間がいない状況ではコマンドに対する反応性が悪くなるという可能性を見出しました。

上記調査では犬の訓練性を高めるためにはご褒美ペースのしつけ方が有効であることが確認されましたが、近年行われた別の調査では、犬に対してどのようにご褒美を与えるかという要素も、犬の成績に影響を及ぼすことが示唆されています。2016年、ハンガリーの研究チームは「お座り」と「伏せ」というコマンドを犬にしつける際、「ご褒美を人間の手から与える」 グループと「機械から自動的に与える」グループとに分割し、訓練性にどのような違いが生まれるかを検証しました(→出典)。犬たちがコマンドを覚えた後、人間の立ち位置を「犬と同じ室内」、「同じ室内にいるが仕切りの後ろに隠れる」、「部屋の外」に分けて指示を出したところ、「機械から自動的に与える」グループの方が人間の立ち位置に関係なくコマンドに従い、またコマンドから行動に移るまでの時間も短かったと言います。こうした結果から研究チームは、ご褒美を人間の手だけから与えていると、人間がいない状況ではコマンドに対する反応性が悪くなるという可能性を見出しました。

伝説の結論

犬の「知能」を「訓練のしやすさ」として解釈すると、生まれた時から持っている先天的な要素としては「犬種」、「性別」、「頭の形」などが、そして生まれた後に身に付ける後天的な要素としては「生育環境」や「訓練法」などが影響を及ぼすようです。ですから「犬にも知能差がある」という都市伝説はある程度本当と考えて良いでしょう。

人間の「知能」に関しては、全ての知的活動に共通して機能する「g因子」(一般因子)と、ある特定の状況においてのみ独立して機能する「s因子」(特殊因子)とから成り立っているとする「二因子説」があります。しかし人間に対して適用されるこの二因子説を、そっくりそのまま犬に対しても用いてよいかどうかに関しては、よくわかっていませんでした。ところが2016年、イギリス・ロンドンの「LSE」とスコットランド・エジンバラ大学の共同チームは特殊なIQテストを考案し、犬にも上記「g因子」に相当するようなものがあるかもしれないという可能性を突き止めました(→出典)。研究チームは68頭のボーダーコリーを対象とし、以下に述べる3種類の知能テストを行いました。

上記テストはまだ試験段階のものですが、全ての知的活動に共通して機能する「g因子」(一般因子)が本当に犬にも存在しており、またそれを正確に評価できるテストがあるのだとすると、将来的には犬種図鑑の中に「 IQ」という項目が登場するかもしれません。

犬のIQテスト(試験段階)

- 先見能力テスト 「短い」、「長い」、「V字型」、「迷路型」という4種類の透明な仕切り板を設定し、スタート地点から板の裏にあるおやつにたどり着くまでの時間を計測する。

- 指さし理解力テスト 実験者は真正面を向いたまま腕だけを動かし、2つある器の内の一方を指し示す。犬が器に興味を惹かれるまでの時間を計測する。

- 数量比較能力テスト おやつが少ないお皿と多いお皿の2つを同時に掲示し、どの程度多い方を選ぶかをカウントする。

上記テストはまだ試験段階のものですが、全ての知的活動に共通して機能する「g因子」(一般因子)が本当に犬にも存在しており、またそれを正確に評価できるテストがあるのだとすると、将来的には犬種図鑑の中に「 IQ」という項目が登場するかもしれません。