犬の小脳障害の病態と症状

犬の小脳障害とは、主に運動機能をつかさどる小脳に病変が生じることにより、正常に動くことができなくなってしまった状態を言います。

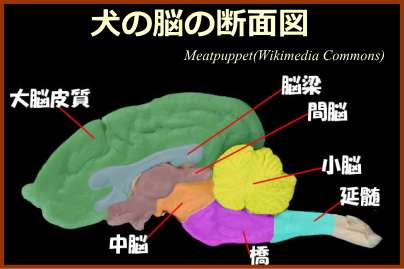

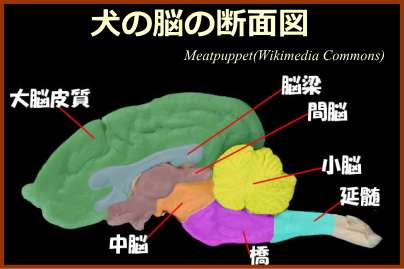

小脳は大脳の後ろについている小さ目な脳のことで、主に「体のバランスを保つ」、「眼球運動を調整する」、「感覚と運動を連携させる」といった役割を担っています。この脳に障害が発生すると、上記した全ての機能が大なり小なり影響を受け、様々な症状を示すようになります。

小脳は大脳の後ろについている小さ目な脳のことで、主に「体のバランスを保つ」、「眼球運動を調整する」、「感覚と運動を連携させる」といった役割を担っています。この脳に障害が発生すると、上記した全ての機能が大なり小なり影響を受け、様々な症状を示すようになります。

犬の小脳障害の主な症状は以下です。そのほとんどが先天性であるため、症状は生後3週齢頃から現れ始めます。

小脳は大脳の後ろについている小さ目な脳のことで、主に「体のバランスを保つ」、「眼球運動を調整する」、「感覚と運動を連携させる」といった役割を担っています。この脳に障害が発生すると、上記した全ての機能が大なり小なり影響を受け、様々な症状を示すようになります。

小脳は大脳の後ろについている小さ目な脳のことで、主に「体のバランスを保つ」、「眼球運動を調整する」、「感覚と運動を連携させる」といった役割を担っています。この脳に障害が発生すると、上記した全ての機能が大なり小なり影響を受け、様々な症状を示すようになります。犬の小脳障害の主な症状は以下です。そのほとんどが先天性であるため、症状は生後3週齢頃から現れ始めます。

犬の小脳障害の主症状

- ふらふら歩く

- すぐによろける

- 歩幅がバラバラ

- 動作の始めで震える

- 眼振(眼球があちこち動く)

- 距離感の喪失(食器に口を持っていけない)

犬の小脳障害の原因

犬の小脳障害の原因としては、主に以下のようなものが考えられます。予防できそうなものは飼い主の側であらかじめ原因を取り除いておきましょう。

犬の小脳障害の主な原因

- 小脳変性症 小脳の神経細胞が変性してしまう先天疾患「小脳変性症」により、小脳障害を発症することがあります。非進行性小脳変性症の好発品種はアイリッシュセッター、ワイヤーフォックステリア、サモエド、チャウチャウ、コリー(ラフ)、ボーダーコリー、ブルマスティフ、ラブラドールレトリバー、ビーグル などです。一方、進行性小脳変性症の好発品種は、ケリーブルーテリア、コリー(ラフ)、ハリアー、アイリッシュセッター、ブリタニー、スタッフォードシャーブルテリア、ブルドッグ、コトンドチュレアールなどです。進行性の場合は、時間の経過とともに症状が重篤化していきます。

- 小脳低形成症 小脳が萎縮した状態で生まれる先天疾患「小脳低形成症」もまた、小脳障害を引き起こします。好発品種は、エアデールテリア、チャウチャウ、ボストンテリア、ブルテリアなどです。

- 病原体への感染 ある種の病原体が小脳障害の遠因になることがあります。具体的には、母犬の子宮内か、生まれてすぐの新生子期において、イヌヘルペスや変異型ウイルスに感染するなどです。

- 後天性 ウイルスや細菌感染、外傷、栄養不足、腫瘍、老化などにより小脳に病変が生じると、後天的に小脳障害が発生します。また原因はよくわからないものの、脳への血流が一時的に遮断される「虚血性発作」が、吻側小脳動脈の支配領域で多く発生することが確認されています。詳しくはこちらの記事をご参照ください。

犬の小脳障害の治療

犬の小脳障害の治療法としては、主に以下のようなものがあります。

犬の小脳障害の主な治療法

- 基礎疾患の治療 別の疾病によって小脳障害が引き起こされている場合は、まずそれらの基礎疾患への治療が施されます。たとえばウイルスや細菌が原因の場合は、それらを体内から駆逐するような治療が行われます。しかし、小脳障害の原因が先天的な疾患である場合は、根本的な治療法はありません。

- 運動制限 発作やふらつきによる不慮の事故を予防するため、危険な場所に近づかないよう注意します。具体的には、高所、階段の上、交通量の多い場所、傾斜のきつい場所、溺れる可能性のある水場などです。