犬のナルコレプシーの病態と症状

ナルコレプシー(narcolepsy)とはヒポクレチンと呼ばれる神経ペプチドの一種に異常が生じることで発症する睡眠障害の1つです。人間においては1877年、犬においては1973年に最初の症例が報告されました。

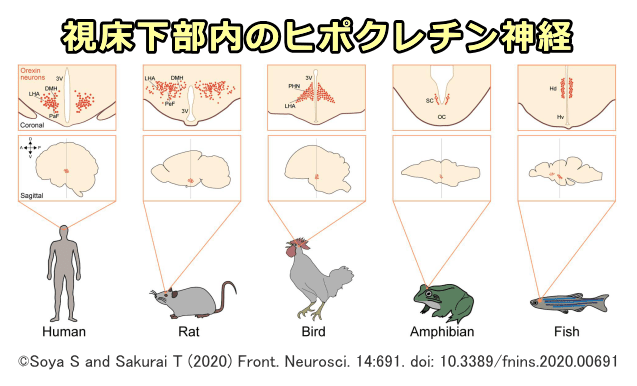

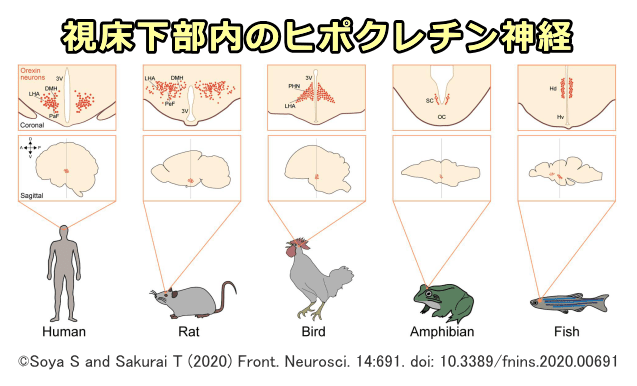

「ヒポクレチン」(hypocretin)は中枢神経(脳と脊髄)や末梢神経(感覚神経や運動神経)に存在し、細胞間の信号伝達分子として機能するアミノ酸の複合体(ペプチド)。「オレキシン」(orexin)とも呼ばれます。1998年に発見された当初は摂食行動を司る神経ペプチドと考えられていましたが、その後の調査により睡眠行動とも深い関わりを持っていることが動物でも人間でも確認されています( :Ueda, 2001)。

:Ueda, 2001)。

人間におけるナルコレプシーの主症状は日中の極度の眠気とカタプレキシー(感情の高ぶりを引き金とした脱力発作)で、予備的な症状としては入眠時幻覚と睡眠麻痺(いわゆる金縛り)が報告されています(

人間におけるナルコレプシーの主症状は日中の極度の眠気とカタプレキシー(感情の高ぶりを引き金とした脱力発作)で、予備的な症状としては入眠時幻覚と睡眠麻痺(いわゆる金縛り)が報告されています( :Dauvilliers, 2003)。動物において幻覚や金縛りの有無を確認することは困難ですので、必然的に犬では「日中の眠気(すぐ眠る)」と「カタプレキシー」が主症状となります。

:Dauvilliers, 2003)。動物において幻覚や金縛りの有無を確認することは困難ですので、必然的に犬では「日中の眠気(すぐ眠る)」と「カタプレキシー」が主症状となります。

カタプレキシー発作を起こした犬は首がだらりと垂れ下がり、床に突っ伏したまま数秒~数分間動かなくなります。発作に抵抗して動こうとした場合は人間で言う「千鳥足」のような歩き方を見せることもあります。発作中は意識が保たれており、目を開けたまま動く対象物を目で追うことも可能です。

カタプレキシー発作を起こした犬は首がだらりと垂れ下がり、床に突っ伏したまま数秒~数分間動かなくなります。発作に抵抗して動こうとした場合は人間で言う「千鳥足」のような歩き方を見せることもあります。発作中は意識が保たれており、目を開けたまま動く対象物を目で追うことも可能です。

カタプレキシー発作が1~2分続いた後は眠りに落ち、高速眼球運動(REM)、筋肉の細かい痙攣、四肢のゆっくりとした反復的動作が見られますが、てんかんのように筋肉が硬直することはありません。また脳波計や心電図もてんかんとは違うパターンを示し、流涎や粗相など自律神経系の異常も観察されません。 ナルコレプシーを発症した2頭の犬と健常な2頭の犬を48時間に渡って観察した調査では、総合的に見たときの睡眠構成はそれほど変わらなかったと報告されています( :Mitler, 1977)。

:Mitler, 1977)。

「ヒポクレチン」(hypocretin)は中枢神経(脳と脊髄)や末梢神経(感覚神経や運動神経)に存在し、細胞間の信号伝達分子として機能するアミノ酸の複合体(ペプチド)。「オレキシン」(orexin)とも呼ばれます。1998年に発見された当初は摂食行動を司る神経ペプチドと考えられていましたが、その後の調査により睡眠行動とも深い関わりを持っていることが動物でも人間でも確認されています(

:Ueda, 2001)。

:Ueda, 2001)。

人間におけるナルコレプシーの主症状は日中の極度の眠気とカタプレキシー(感情の高ぶりを引き金とした脱力発作)で、予備的な症状としては入眠時幻覚と睡眠麻痺(いわゆる金縛り)が報告されています(

人間におけるナルコレプシーの主症状は日中の極度の眠気とカタプレキシー(感情の高ぶりを引き金とした脱力発作)で、予備的な症状としては入眠時幻覚と睡眠麻痺(いわゆる金縛り)が報告されています( :Dauvilliers, 2003)。動物において幻覚や金縛りの有無を確認することは困難ですので、必然的に犬では「日中の眠気(すぐ眠る)」と「カタプレキシー」が主症状となります。

:Dauvilliers, 2003)。動物において幻覚や金縛りの有無を確認することは困難ですので、必然的に犬では「日中の眠気(すぐ眠る)」と「カタプレキシー」が主症状となります。

犬のナルコレプシー

人間においては笑いや怒りがカタプレキシー発作の引き金になるのに対し、犬においては食べ物、遊び、飼い主、仲良しの犬との遭遇など主としてポジティブな感情の高まりが引き金になります。また患犬によっては発作の直前に名前を呼んだり体を軽く叩くことで中断することができます。

カタプレキシー発作を起こした犬は首がだらりと垂れ下がり、床に突っ伏したまま数秒~数分間動かなくなります。発作に抵抗して動こうとした場合は人間で言う「千鳥足」のような歩き方を見せることもあります。発作中は意識が保たれており、目を開けたまま動く対象物を目で追うことも可能です。

カタプレキシー発作を起こした犬は首がだらりと垂れ下がり、床に突っ伏したまま数秒~数分間動かなくなります。発作に抵抗して動こうとした場合は人間で言う「千鳥足」のような歩き方を見せることもあります。発作中は意識が保たれており、目を開けたまま動く対象物を目で追うことも可能です。カタプレキシー発作が1~2分続いた後は眠りに落ち、高速眼球運動(REM)、筋肉の細かい痙攣、四肢のゆっくりとした反復的動作が見られますが、てんかんのように筋肉が硬直することはありません。また脳波計や心電図もてんかんとは違うパターンを示し、流涎や粗相など自律神経系の異常も観察されません。 ナルコレプシーを発症した2頭の犬と健常な2頭の犬を48時間に渡って観察した調査では、総合的に見たときの睡眠構成はそれほど変わらなかったと報告されています(

:Mitler, 1977)。

:Mitler, 1977)。

睡眠構成「患犬 vs 健常犬」

- 覚醒時間=39.8% vs 42.6%

- 浅い睡眠=16.2% vs 18.4%

- 徐波睡眠=27.2% vs 28.0%

犬のナルコレプシーの原因

先天性ナルコレプシー

先天性(家族性)ナルコレプシーはイヌ第12染色体にあるヒポクレチン受容体2遺伝子(Hcrtr2)の変異によってヒポクレチンの神経間伝達が阻害されることで発症します( :Lin, 1999)。発症時期は早ければ生後4週齢、遅くとも生後6ヶ月齢頃です。カタプレキシー発作は生後16~24週齢ころに最高値に達し、オスよりもメスにおいて重症例が多いと報告されています(

:Lin, 1999)。発症時期は早ければ生後4週齢、遅くとも生後6ヶ月齢頃です。カタプレキシー発作は生後16~24週齢ころに最高値に達し、オスよりもメスにおいて重症例が多いと報告されています( :Riehl, 1998)。

:Riehl, 1998)。

ドーベルマンとラブラドールレトリバーでは常染色体劣性遺伝することが確認されており、両親が発症(アフェクテド)している場合の子犬の発症率は100%、両親が無症候キャリアの場合のそれは25%です。先天性ナルコレプシーの浸透率は100%とされていることから「疾患遺伝子を両親から1つずつ受け継いだのに発症しない」というイレギュラーは基本的に起こらず、確実に発症してしまいます( :Baker, 1981)。

:Baker, 1981)。

:Lin, 1999)。発症時期は早ければ生後4週齢、遅くとも生後6ヶ月齢頃です。カタプレキシー発作は生後16~24週齢ころに最高値に達し、オスよりもメスにおいて重症例が多いと報告されています(

:Lin, 1999)。発症時期は早ければ生後4週齢、遅くとも生後6ヶ月齢頃です。カタプレキシー発作は生後16~24週齢ころに最高値に達し、オスよりもメスにおいて重症例が多いと報告されています( :Riehl, 1998)。

:Riehl, 1998)。ドーベルマンとラブラドールレトリバーでは常染色体劣性遺伝することが確認されており、両親が発症(アフェクテド)している場合の子犬の発症率は100%、両親が無症候キャリアの場合のそれは25%です。先天性ナルコレプシーの浸透率は100%とされていることから「疾患遺伝子を両親から1つずつ受け継いだのに発症しない」というイレギュラーは基本的に起こらず、確実に発症してしまいます(

:Baker, 1981)。

:Baker, 1981)。

後天性ナルコレプシー

後天性(散発性)ナルコレプシーはヒポクレチン受容体ではなく、ヒポクレチンの産生システムそのものに何らかの障害が起こることで引き起こされます。実証まではされていないものの、人間においては視床下部内で発生する自己免疫によるヒポクレチン産生細胞への攻撃が原因と推測されていますが、犬において同様の発症メカニズムは確認されていません。出生後に起こるヒポクレチンニューロンの死滅が関わっている可能性が指摘されています。

後天性の場合は先天性の場合よりも発症が遅く、早ければ生後7週齢、遅い場合は7歳ころです。また症状もやや重くなる傾向があります。

後天性の場合は先天性の場合よりも発症が遅く、早ければ生後7週齢、遅い場合は7歳ころです。また症状もやや重くなる傾向があります。

ナルコレプシーの検査と診断

先天性であれ後天性であれ、犬のナルコレプシーでは血液生化学検査、心電図検査、エックス線検査、MRI、CTで異常が見つかりません。以下に述べるような疾患を除外した後でようやく可能性が考慮されます。

:Baker, 1981)。

:Baker, 1981)。

ナルコレプシーの鑑別診断

ライソゾーム病にはGM2ガングリオシドーシスやセロイドリポフスチン症が含まれます。またラブラドールレトリバーに関しては、動いている最中に突然後ろ足がフニャフニャになる奇病「運動誘発性衰弱(虚脱)」との鑑別も必要となるでしょう。

別の疾患を除外する消去法的な鑑別診断のほか、ナルコレプシーであるかどうかを積極的に確認する検査法もいくつかあります( :Baker, 1981)。

:Baker, 1981)。

犬のナルコレプシー検査

- 食事誘発性カタプレキシーテスト(FECT)フード粒やおやつを10粒ほど床に一直線に並べ、犬に自由に食べさせる。正常なら10秒ほどで食べ終えるが、患犬の場合はカタプレキシー発作が起こり床に寝そべってしまう。ただし犬が先天性ナルコレプシーの場合は完全なカタプレキシー発作が起こらず、10秒未満で食べきってしまうことがあるので要注意。

- ドラッグチャレンジアセチルコリンエステラーゼ阻害薬を投与すると、5~30分に渡って発作頻度が高まる。ナルコレプシーを抱えていようといまいと流涎(よだれ)や下痢といった副作用が出るので要注意。

- ヒポクレチン-1検査脳脊髄液中のヒポクレチン-1濃度を測定すると、健常犬では250~350 pg/mL、ナルコレプシーの患犬では検知不能レベル(80 pg/mL以下)になる。ただし受容体に異常がある先天性ナルコレプシーの場合は測定値が健常犬と同じになるので、検査値だけで確定診断はできない。

犬のナルコレプシーの治療

犬のナルコレプシーは進行性でも命に関わる病気でもありません。つまり予後を悲観して安楽死を考える必要はないということです。以下に述べるような注意点を守れば通常の犬と同等の生活の質を保つこともできます。

:Nishino, 2007)。

:Nishino, 2007)。

ヒポクレチン濃度がいちじるしく低下する後天性ナルコレプシーの場合は、体内にヒポクレチンを投与することで改善しそうですが、厄介なことにヒポクレチンを静脈経由で投与しても脳内にまでは浸透してくれません( :Fujiki, 2003)。人医学でも獣医学でも、ヒポクレチンが血液脳関門を通り抜けて中枢神経に入りやすくさせるための、何らかの促進薬を開発することが必要です。

:Fujiki, 2003)。人医学でも獣医学でも、ヒポクレチンが血液脳関門を通り抜けて中枢神経に入りやすくさせるための、何らかの促進薬を開発することが必要です。

患犬の飼い主の注意点

- 家の中での注意点カタプレキシー発作が起こった場面を想定し、できるだけ床には柔らかい素材を敷き詰めておきます。また頭をぶつけてしまう危険性がありますので、角張った家具は置かないほうが良いでしょう。ガラス製の食器や水飲みを避け、高い場所には置かないよう注意します。階段は落下事故の危険性がありますので、立入禁止にするか必ず飼い主が付き添うようにします。

- 家の外での注意点散歩中にカタプレキシー発作が起こった場面を想定し、自宅からあまり遠出はしないほうが良いかもしれません。特に中~大型犬の場合、路上に突っ伏してしまうと動かすのが大変ですし、抱きかかえて帰宅するのはなお大変です。また基本的に水の中で遊ばせることは避けたほうが安全でしょう。

:Nishino, 2007)。

:Nishino, 2007)。ヒポクレチン濃度がいちじるしく低下する後天性ナルコレプシーの場合は、体内にヒポクレチンを投与することで改善しそうですが、厄介なことにヒポクレチンを静脈経由で投与しても脳内にまでは浸透してくれません(

:Fujiki, 2003)。人医学でも獣医学でも、ヒポクレチンが血液脳関門を通り抜けて中枢神経に入りやすくさせるための、何らかの促進薬を開発することが必要です。

:Fujiki, 2003)。人医学でも獣医学でも、ヒポクレチンが血液脳関門を通り抜けて中枢神経に入りやすくさせるための、何らかの促進薬を開発することが必要です。

ナルコレプシーは日本においても症例報告があります( :Tonokura, 2003)。まれな疾患ではありますが食事や遊びをきっかけとして突然つっぷしてしまうような場合は、動画を撮影した上で動物病院に相談しましょう。犬の眠りに関しては「犬の睡眠・完全ガイド」でも詳しく解説してあります。

:Tonokura, 2003)。まれな疾患ではありますが食事や遊びをきっかけとして突然つっぷしてしまうような場合は、動画を撮影した上で動物病院に相談しましょう。犬の眠りに関しては「犬の睡眠・完全ガイド」でも詳しく解説してあります。

:Tonokura, 2003)。まれな疾患ではありますが食事や遊びをきっかけとして突然つっぷしてしまうような場合は、動画を撮影した上で動物病院に相談しましょう。犬の眠りに関しては「犬の睡眠・完全ガイド」でも詳しく解説してあります。

:Tonokura, 2003)。まれな疾患ではありますが食事や遊びをきっかけとして突然つっぷしてしまうような場合は、動画を撮影した上で動物病院に相談しましょう。犬の眠りに関しては「犬の睡眠・完全ガイド」でも詳しく解説してあります。