犬の鞭虫症の病態と症状

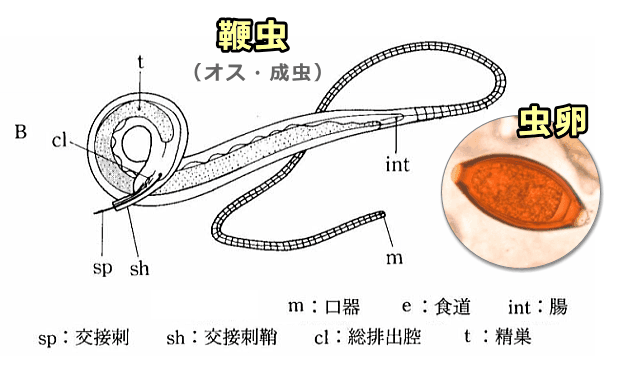

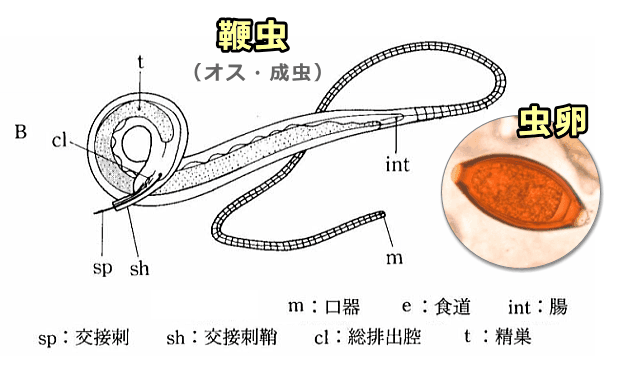

鞭虫症(べんちゅうしょう, Trichuriasis)とは内部寄生虫の一種「鞭虫」によって引き起こされる消化器症状のことです。鞭虫はオスもメスも体の前端から3/5~2/3程度は細長く後端部で太くなります。この形がインディ・ジョーンズ博士が使っているような鞭(whip)に似ていることから「Whipworm」という名が付きました。体の内部には数珠の玉を並べたような細胞に囲まれた食道が走っており、メスの虫体は体長が4cm強、オスの虫体4cm弱です。

鞭虫の虫卵は「グラタン皿」や「洋樽」などと形容される特徴的な形をしており、大きさは40~50×20~23μm程度。色は黄褐色~褐色で卵の内部は単細胞で卵殻は厚く、両端に「卵栓」と呼ばれる無色の栓状構造を有しています。

鞭虫の虫卵は「グラタン皿」や「洋樽」などと形容される特徴的な形をしており、大きさは40~50×20~23μm程度。色は黄褐色~褐色で卵の内部は単細胞で卵殻は厚く、両端に「卵栓」と呼ばれる無色の栓状構造を有しています。

犬に多く感染するのは「Trichuris vulpis」と呼ばれる種類ですが、ほとんの場合は無症状です。性別、犬種、年齢によって感染リスクに差はありません。症状が現れた場合は以下のような臨床所見を示すようになります。

鞭虫の虫卵は「グラタン皿」や「洋樽」などと形容される特徴的な形をしており、大きさは40~50×20~23μm程度。色は黄褐色~褐色で卵の内部は単細胞で卵殻は厚く、両端に「卵栓」と呼ばれる無色の栓状構造を有しています。

鞭虫の虫卵は「グラタン皿」や「洋樽」などと形容される特徴的な形をしており、大きさは40~50×20~23μm程度。色は黄褐色~褐色で卵の内部は単細胞で卵殻は厚く、両端に「卵栓」と呼ばれる無色の栓状構造を有しています。犬に多く感染するのは「Trichuris vulpis」と呼ばれる種類ですが、ほとんの場合は無症状です。性別、犬種、年齢によって感染リスクに差はありません。症状が現れた場合は以下のような臨床所見を示すようになります。

犬鞭虫症の主症状

- 間欠性の大腸性下痢

- 血便・粘液便

- しぶり腹(便がなかなか出ない)

- 便頻度の増加

- 大腸炎に続発する嘔吐

- 脱水に起因する虚弱

- 電解質異常

- 代謝性アシドーシス

- 低ナトリウム血症

- 高カリウム血症

- 偽性アジソン病

犬の鞭虫症の原因

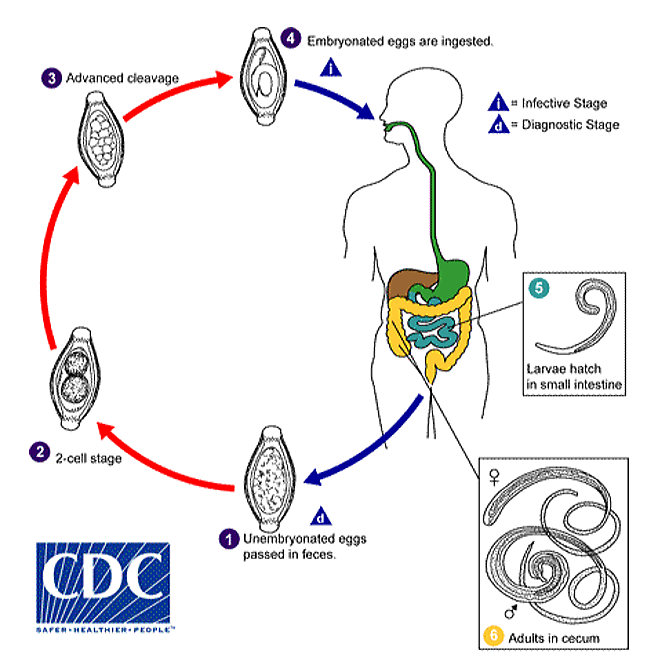

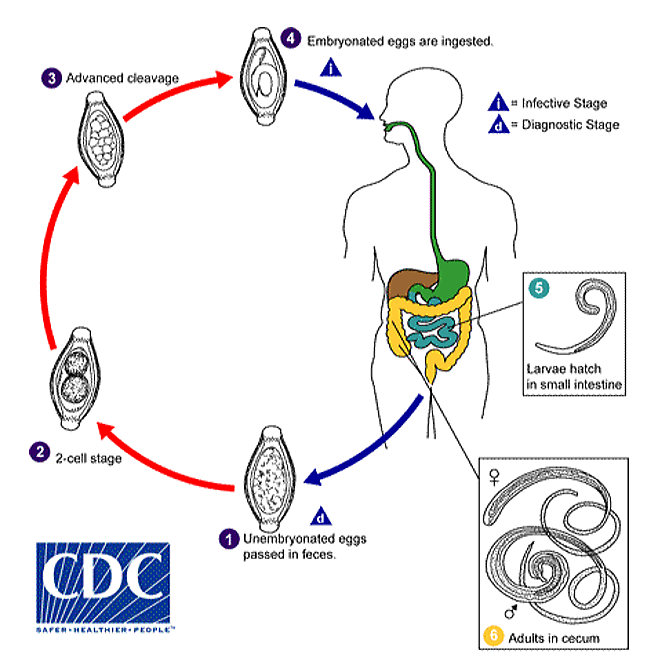

犬の鞭虫症の原因は感染能力を有した虫卵を口から摂取することです。胃から小腸に移動した虫卵は小腸内で孵化して幼虫が産まれます。この幼虫は大腸や盲腸に移動して脱皮し、ここで繁殖を行ってたくさんの虫卵を産み落とします。この虫卵が宿主(犬)の便に紛れ込んで外界に排出され、ライフサイクルが繰り返されます。

虫卵は抵抗性(ディフェンス力)が高く、外界の環境内で数ヶ月~数年に渡って感染能を保有し続けることも珍しくありません。虫卵を摂取した宿主の便中に新たな虫卵が再び排出されるようになるまでの前顕性期は、感染からおよそ11週間です。成熟した成虫が大腸や盲腸の粘膜下に入り込むと炎症が引き起こされ、下痢や血便を始めとした消化器系の症状につながります。以下は日本における感染率調査の結果です。

虫卵は抵抗性(ディフェンス力)が高く、外界の環境内で数ヶ月~数年に渡って感染能を保有し続けることも珍しくありません。虫卵を摂取した宿主の便中に新たな虫卵が再び排出されるようになるまでの前顕性期は、感染からおよそ11週間です。成熟した成虫が大腸や盲腸の粘膜下に入り込むと炎症が引き起こされ、下痢や血便を始めとした消化器系の症状につながります。以下は日本における感染率調査の結果です。

:Kagei, 1986)。感染者たちは下痢や腹痛などの症状を示していたものの、誰一人として犬と接した経歴がなかったといいます。しかし施設生活者の中には異食症や土食症といった栄養素のないものを食べてしまう人たちも含まれていたため、ちょうど犬が道端に落ちている便を食べてしまうように、散歩中に偶発的に虫卵を摂取したのではないかと推測されています。

:Kagei, 1986)。感染者たちは下痢や腹痛などの症状を示していたものの、誰一人として犬と接した経歴がなかったといいます。しかし施設生活者の中には異食症や土食症といった栄養素のないものを食べてしまう人たちも含まれていたため、ちょうど犬が道端に落ちている便を食べてしまうように、散歩中に偶発的に虫卵を摂取したのではないかと推測されています。

虫卵は抵抗性(ディフェンス力)が高く、外界の環境内で数ヶ月~数年に渡って感染能を保有し続けることも珍しくありません。虫卵を摂取した宿主の便中に新たな虫卵が再び排出されるようになるまでの前顕性期は、感染からおよそ11週間です。成熟した成虫が大腸や盲腸の粘膜下に入り込むと炎症が引き起こされ、下痢や血便を始めとした消化器系の症状につながります。以下は日本における感染率調査の結果です。

虫卵は抵抗性(ディフェンス力)が高く、外界の環境内で数ヶ月~数年に渡って感染能を保有し続けることも珍しくありません。虫卵を摂取した宿主の便中に新たな虫卵が再び排出されるようになるまでの前顕性期は、感染からおよそ11週間です。成熟した成虫が大腸や盲腸の粘膜下に入り込むと炎症が引き起こされ、下痢や血便を始めとした消化器系の症状につながります。以下は日本における感染率調査の結果です。

鞭虫感染率・日本編

- 大阪2006年から2011年にかけ、大阪府内で野良犬として捕獲された犬たちの便212サンプルを対象として内部寄生虫の感染率を調査したところ、最も多かったのが犬回虫(25%)で、次に多かったのが犬鞭虫(8%)だったと言います(

:Kimura, 2013)。

:Kimura, 2013)。 - 関東圏2012年4月から2013年9月にかけ、東日本にある12の繁殖施設をランダムで選び、合計573の便サンプルを採取して内部寄生虫の感染率を調査しました。その結果、何らかの内部寄生虫を有していた割合は16~70%と高く、犬鞭虫に限定すると2.1%だったといいます(

:Itoh, 2015)。

:Itoh, 2015)。 - 埼玉1999年5月から2007年12月までの期間中、埼玉県の動物収容施設に連れてこられた犬たちから合計906の便サンプルを採取し、内部寄生虫の感染率を調査しました。その結果、何らかの内部寄生虫を有していた割合は全体の38.6%で最も多かったのが犬鞭虫の22.3%だったと言います(

:Yamamoto, 2009)。

:Yamamoto, 2009)。 - 栃木栃木県内にある動物病院を受診した犬を対象とし、1979年→1991年→2002年の3回に分けて合計772の便サンプルを採取して内部寄生虫の感染率を調査しました。その結果、犬鞭虫症に限定した場合の感染率は15.8%→12.2%→4.4%という推移を示したと言います(

:Asano, 2004)。

:Asano, 2004)。

:Kagei, 1986)。感染者たちは下痢や腹痛などの症状を示していたものの、誰一人として犬と接した経歴がなかったといいます。しかし施設生活者の中には異食症や土食症といった栄養素のないものを食べてしまう人たちも含まれていたため、ちょうど犬が道端に落ちている便を食べてしまうように、散歩中に偶発的に虫卵を摂取したのではないかと推測されています。

:Kagei, 1986)。感染者たちは下痢や腹痛などの症状を示していたものの、誰一人として犬と接した経歴がなかったといいます。しかし施設生活者の中には異食症や土食症といった栄養素のないものを食べてしまう人たちも含まれていたため、ちょうど犬が道端に落ちている便を食べてしまうように、散歩中に偶発的に虫卵を摂取したのではないかと推測されています。

犬の鞭虫症の治療

犬の鞭虫症の治療法としては、主に以下のようなものがあります。

- 輸液治療重篤な下痢で脱水症状が引き起こされている場合は等張液による静脈内補液を行います。

- 投薬治療駆虫薬(虫下し)を投与して消化管内から虫を駆除します。ミルベマイシンオキシム含有製品としては「ネクスガード®スペクトラ」や「パノラミス®」、エモデプシド含有製品としては「プロコックス®」などが有名です。

- 食糞予防鞭虫症のスタートは犬が虫卵を含んだ汚物を口から摂取することです。屋外を散歩中、犬が得体の知れないものを食べてしまわないよう飼い主が十分気をつけるようにします。また便の放置は環境汚染とともに感染の拡大につなりますので、落としたものは責任持って回収・清掃するようにします。

駆虫薬の効果、安全性、副作用に関しては「犬の寄生虫対策・完全ガイド」にまとめてあります。