暑いとき犬はどうする?

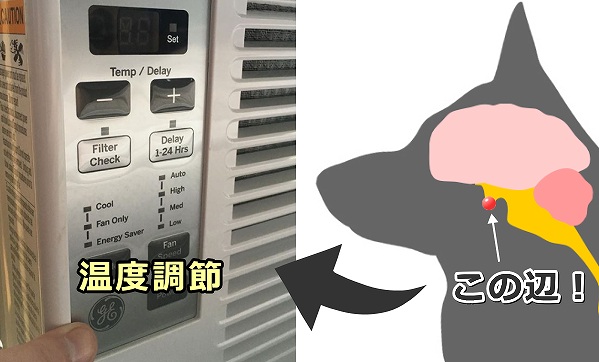

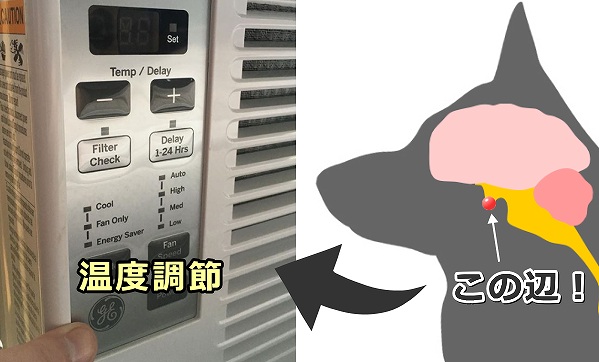

犬は人間と同じく恒温(こうおん)動物ですので、体温を一定に保ちながら生きていかなければなりません。犬の体温を調節しているのは、脳の中の体温調節中枢(前視床下部-視索前野)と呼ばれる部分です。ここはちょうどエアコンの調整パネルに相当します。

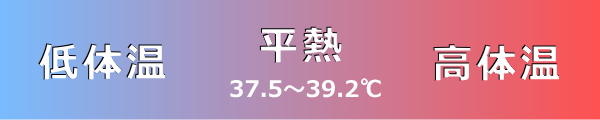

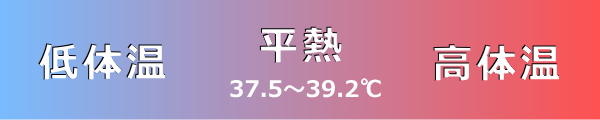

体温のセットポイント(平熱)

体温調節中枢には「セットポイント」(平熱)と呼ばれる温度が生まれつきあり、人間の場合は36.5~37.5℃、犬の場合はそれよりもやや高く37.5~39.2℃くらいに設定されています。

体温がセットポイントから1℃でも高くなると体温調整システムのスイッチが入り、さまざまなメカニズムを通して平熱にまで戻そうとします。ちょうどエアコンが室温の変化を感知しての自動的についたり消えたりするようなものです。

体温がセットポイントから1℃でも高くなると体温調整システムのスイッチが入り、さまざまなメカニズムを通して平熱にまで戻そうとします。ちょうどエアコンが室温の変化を感知しての自動的についたり消えたりするようなものです。

体温がセットポイントから1℃でも高くなると体温調整システムのスイッチが入り、さまざまなメカニズムを通して平熱にまで戻そうとします。ちょうどエアコンが室温の変化を感知しての自動的についたり消えたりするようなものです。

体温がセットポイントから1℃でも高くなると体温調整システムのスイッチが入り、さまざまなメカニズムを通して平熱にまで戻そうとします。ちょうどエアコンが室温の変化を感知しての自動的についたり消えたりするようなものです。

暑いときの放熱システム

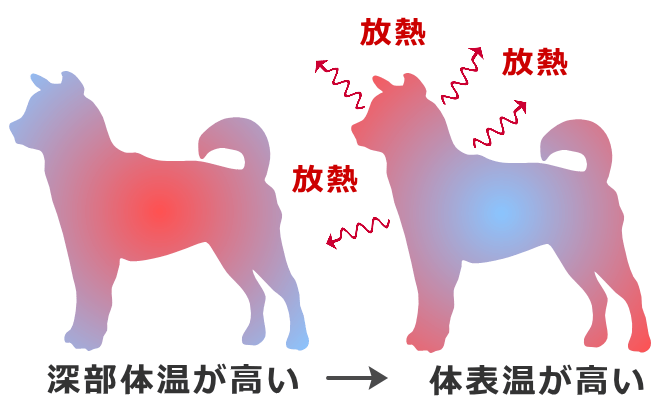

犬の体温が上がると、体の中を巡っている血液が温められた状態で脳に送られます。血液が脳内の体温調整中枢に到着すると、そこにある温度センサーが「暑い!」と感じ、全身の血管やホルモンを調節する内分泌器官に指令を出して熱くなった血液を冷やそうとします。これが体温を下げるための「放熱」です。

夏の放熱と熱中症

犬の体にはさまざまな放熱システムが備わっており、体温がセットポイントから高くなりすぎないように調整しています。しかしその能力にも限界があり、体温が41℃を過ぎてしまうと脳や内臓がダメージを受け、危機的な状態に陥ります。これが熱中症です。熱中症による死亡率は50%を超えているため、特に気温が高まる夏はなんとしても体温を下げなければなりません。では具体的に犬はどのような方法で放熱を行い、熱中症の危機をかわしているのでしょうか?具体的に見ていきましょう。

体温を下げる4つの方法

犬が体温を放熱するときはまず、内臓の血管が縮むと同時に皮膚や筋肉に分布している血管が広がり、体の中心部から周辺部に血液が大移動します。

周辺部に集まった血液は「伝導」「対流」「放射」「気化」という4つの方法で熱を逃がし、深部体温の上昇を防ぎます。飼い主は犬が熱中症に陥らないよう、体温の喪失パターンをしっかりと理解し、犬がなるべく放熱しやすいような生活環境を整えてあげなければなりません。では具体的に犬はどのようにして体温を外に放出しているのでしょうか?図や写真とともに見ていきましょう。

周辺部に集まった血液は「伝導」「対流」「放射」「気化」という4つの方法で熱を逃がし、深部体温の上昇を防ぎます。飼い主は犬が熱中症に陥らないよう、体温の喪失パターンをしっかりと理解し、犬がなるべく放熱しやすいような生活環境を整えてあげなければなりません。では具体的に犬はどのようにして体温を外に放出しているのでしょうか?図や写真とともに見ていきましょう。

周辺部に集まった血液は「伝導」「対流」「放射」「気化」という4つの方法で熱を逃がし、深部体温の上昇を防ぎます。飼い主は犬が熱中症に陥らないよう、体温の喪失パターンをしっかりと理解し、犬がなるべく放熱しやすいような生活環境を整えてあげなければなりません。では具体的に犬はどのようにして体温を外に放出しているのでしょうか?図や写真とともに見ていきましょう。

周辺部に集まった血液は「伝導」「対流」「放射」「気化」という4つの方法で熱を逃がし、深部体温の上昇を防ぎます。飼い主は犬が熱中症に陥らないよう、体温の喪失パターンをしっかりと理解し、犬がなるべく放熱しやすいような生活環境を整えてあげなければなりません。では具体的に犬はどのようにして体温を外に放出しているのでしょうか?図や写真とともに見ていきましょう。

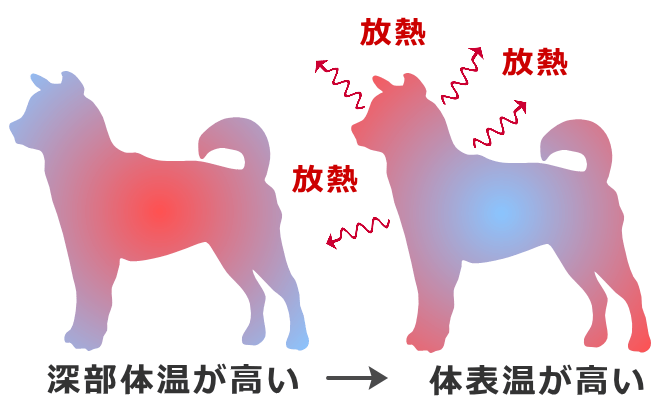

伝導と体温の低下

伝導とは体の表面がそれよりも温度が低い液体や固体と接することで熱の移動が起こることです。指先で氷を触ったときや、ひんやりと冷えた布団に足を入れたときの冷たさなどがこれに該当します。犬の体は人間と違って厚い被毛で覆われていますので、皮膚が何かに直接触るということがなかなかありません。しかし夏の暑い日に冷えた床におなかをつけるとそこそこ気持ちがいいようです。ここは被毛が薄いので熱の伝導が起こりやすいことを知っているのでしょう。

伝導とは体の表面がそれよりも温度が低い液体や固体と接することで熱の移動が起こることです。指先で氷を触ったときや、ひんやりと冷えた布団に足を入れたときの冷たさなどがこれに該当します。犬の体は人間と違って厚い被毛で覆われていますので、皮膚が何かに直接触るということがなかなかありません。しかし夏の暑い日に冷えた床におなかをつけるとそこそこ気持ちがいいようです。ここは被毛が薄いので熱の伝導が起こりやすいことを知っているのでしょう。

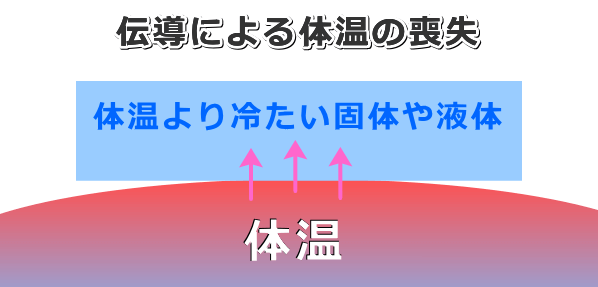

対流と体温の低下

対流とは体の表面がそれよりも温度が低い気体と接することで熱の移動が起こることです。冷蔵庫を開けた瞬間や、エアコンがギンギンに効いた喫茶店に入った瞬間のひんやりした感触などがこれに該当します。液体や固体の分子密度に比べて気体のそれははるかに薄いため、伝導に比べると熱の移動が起こるペースはかなり遅くなります。犬が気持ちよさそうな顔をしながら扇風機の風に当たっている場合、対流によるわずかな涼しさを体感しているものと推測されます。

対流とは体の表面がそれよりも温度が低い気体と接することで熱の移動が起こることです。冷蔵庫を開けた瞬間や、エアコンがギンギンに効いた喫茶店に入った瞬間のひんやりした感触などがこれに該当します。液体や固体の分子密度に比べて気体のそれははるかに薄いため、伝導に比べると熱の移動が起こるペースはかなり遅くなります。犬が気持ちよさそうな顔をしながら扇風機の風に当たっている場合、対流によるわずかな涼しさを体感しているものと推測されます。

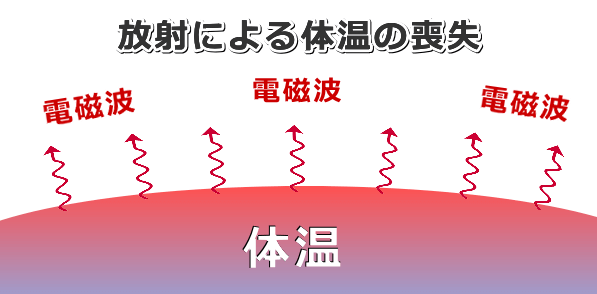

放射と体温の低下

放射とは熱を電磁波として環境中に放出することです。熱輻射とも呼ばれます。混み合った電車の中にいると、触れ合っているわけではないのに隣りにいる人の体温を何となく感じることがあります。これは体温が放射を通じて周囲の温度を高めている一例です。暑いときに皮膚の血管が拡張して手や顔が赤く火照るのは、外界と血液の距離を短くして環境中に血液の熱を放射しやすくするためです。また夏を迎える前に被毛の量を減らして首やおなかなど太い血管が通っている場所をスカスカにするとか、眠るときに大の字になって外気との接触面積を大きくするというのも放熱のための工夫といえるでしょう。

放射とは熱を電磁波として環境中に放出することです。熱輻射とも呼ばれます。混み合った電車の中にいると、触れ合っているわけではないのに隣りにいる人の体温を何となく感じることがあります。これは体温が放射を通じて周囲の温度を高めている一例です。暑いときに皮膚の血管が拡張して手や顔が赤く火照るのは、外界と血液の距離を短くして環境中に血液の熱を放射しやすくするためです。また夏を迎える前に被毛の量を減らして首やおなかなど太い血管が通っている場所をスカスカにするとか、眠るときに大の字になって外気との接触面積を大きくするというのも放熱のための工夫といえるでしょう。

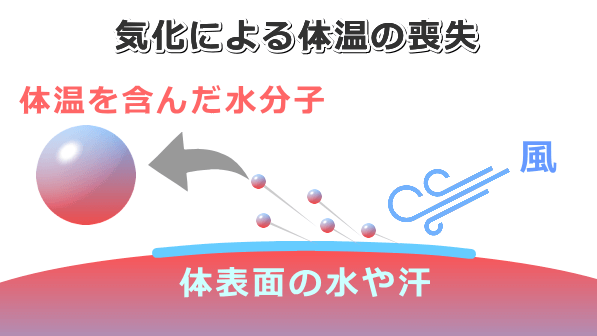

気化と体温の低下

気化とは体の表面から液体(水・アルコール)が蒸発するときの気化熱で体温を逃がすことです。人間でいうと汗だくの体に扇風機の風を当てるときに該当します。ドライヤーの熱風を当てても冷たく感じるのは、ドライヤーから受ける熱よりも気化熱のほうが大きいために起こる現象です。体表面に水などの液体が付着すると、体温が液体に移動します。その液体が気体に姿を変えて体表面から飛び去るとき、体温も一緒に連れていきます。このようにして起こる熱の移動が気化熱です。

気化とは体の表面から液体(水・アルコール)が蒸発するときの気化熱で体温を逃がすことです。人間でいうと汗だくの体に扇風機の風を当てるときに該当します。ドライヤーの熱風を当てても冷たく感じるのは、ドライヤーから受ける熱よりも気化熱のほうが大きいために起こる現象です。体表面に水などの液体が付着すると、体温が液体に移動します。その液体が気体に姿を変えて体表面から飛び去るとき、体温も一緒に連れていきます。このようにして起こる熱の移動が気化熱です。

体温と犬の呼吸パターン

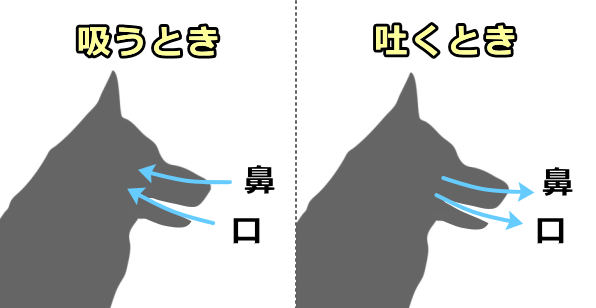

平均体重22kgの犬3頭を対象とし、鼻と口に計測器を取り付けて呼吸の調査を行ったところ、気温や運動量によって3つのパターンが確認されたと言います(Marcia, 1981)。犬は自発的に呼吸法を切り替えることにより、最も効率的な体温調整を行っているものと考えられます。具体的には以下です。

犬の呼吸3パターン

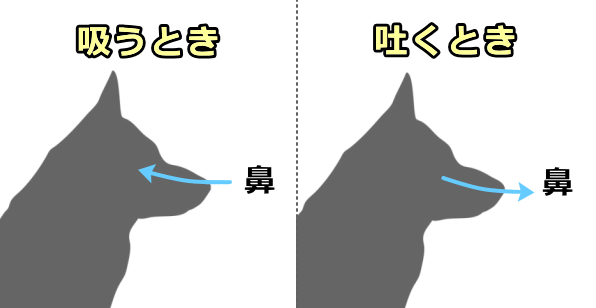

- 鼻呼吸息を吸う時も吐くときも鼻だけで行う呼吸法。

【出やすい状況】気温が26 ℃未満 | 犬が安静時 | 犬がゆっくり走るとき

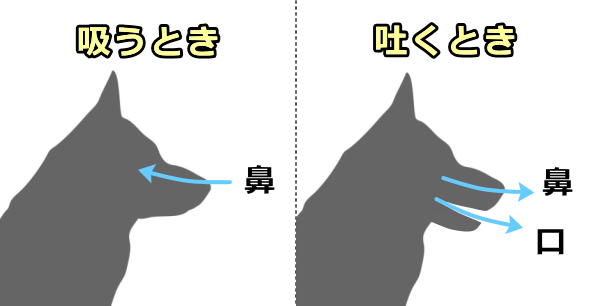

- 循環呼吸鼻から息を吸い込み、鼻と口の両方から吐き出す呼吸法。

【出やすい状況】気温が30℃以上 | 犬がやや速めに走るとき

- 鼻口呼吸法鼻と口の両方から息を吸い込み、鼻と口の両方から吐き出す呼吸法。

【出やすい状況】気温が30℃以上 | 犬が全力で走るとき

鼻呼吸と外側鼻腺

外側鼻腺は鼻で呼吸をしている犬における主要な体温調整器官です。外側鼻腺(がいそくびせん, lateral nasal gland)とは、犬の鼻の奥にあり、体液を分泌する腺組織。鼻腔開口部からおよそ2cm内側、第四前臼歯の上あたりに位置しています。

外側鼻腺は犬の汗腺

汗を分泌する汗腺は一般的に肉球にしかないと考えられていますが、実はこの外側鼻腺こそが、犬における真の汗腺なのではないかと考えられています。

外側鼻腺における体液の分泌量は、空気の温度が10℃のときはゼロなのに対し、50℃のときは9.6 g/時に増加するといいます。また鼻呼吸を通して左右の外側鼻腺で行われる水分の蒸散は、口呼吸を通して行われる蒸散の19~36%に相当するとも(Blatt, 1972)。

鼻の中に分泌液を放出して気化熱で体温を下げるという仕組みは、ちょうど暑いときに人間が汗をかき、気化熱によって体温を下げようとするメカニズムにそっくりです。犬にとっての汗腺は、滑り止めとして働いている肉球の汗腺ではなく、実は鼻の奥にある外側鼻腺の方であると言い換えることもできるでしょう。

外側鼻腺における体液の分泌量は、空気の温度が10℃のときはゼロなのに対し、50℃のときは9.6 g/時に増加するといいます。また鼻呼吸を通して左右の外側鼻腺で行われる水分の蒸散は、口呼吸を通して行われる蒸散の19~36%に相当するとも(Blatt, 1972)。

鼻の中に分泌液を放出して気化熱で体温を下げるという仕組みは、ちょうど暑いときに人間が汗をかき、気化熱によって体温を下げようとするメカニズムにそっくりです。犬にとっての汗腺は、滑り止めとして働いている肉球の汗腺ではなく、実は鼻の奥にある外側鼻腺の方であると言い換えることもできるでしょう。

脳を冷やすメカニズム

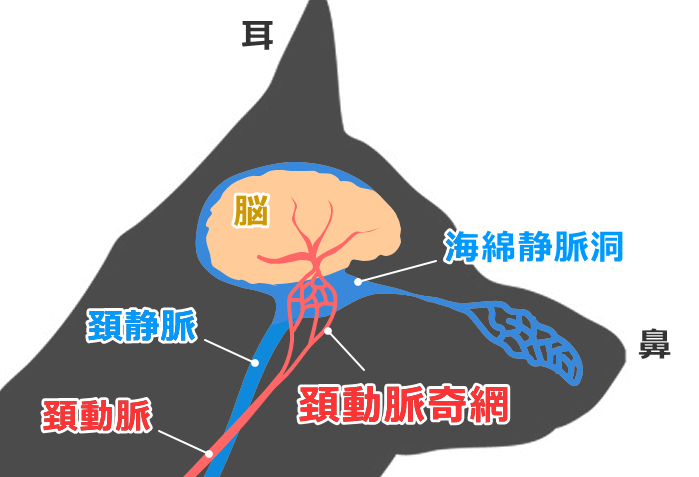

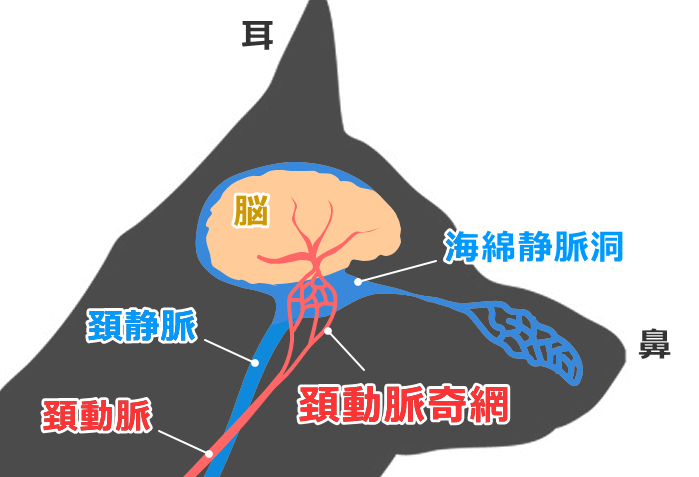

犬の脳の中には、ヒツジ(偶蹄目)、ネコ(ネコ科)といった動物では見られるものの、ヒトやサル(霊長類)、ウマ(奇蹄目)、ネズミ(げっ歯類)、ウサギ(ウサギ目)では見られない不思議な器官があります。それが「頚動脈奇網」(けいどうみゃくきもう)です。

血管が網目状に広がったこの器官は、首を通る太い動脈(頚動脈)に連なっており、脳の中心部にある海綿静脈洞と呼ばれる部位を通過します。この海綿静脈洞は鼻の中(鼻腔)に分布する静脈が合流するターミナルのような場所で、鼻呼吸によって冷やされた静脈血がここに集まるようにできています。平たく言うと脳の中にある冷たいプールのような場所です。 上の図で示したように、頚動脈は海綿静脈洞に入った途端、まるで網を広げるようにガバッと枝分かれして頚動脈奇網を形成します。これは熱い動脈血と冷たい海綿静脈洞との接触面積を増やすことで効率的に血液を冷やすための構造です。静脈洞でほどよく冷やされた動脈血はその後脳内に入り、神経細胞に酸素や栄養を与えます。つまり頚動脈奇網と海綿静脈洞とは、脳内におけるラジエーターとして機能しているのです。

上の図で示したように、頚動脈は海綿静脈洞に入った途端、まるで網を広げるようにガバッと枝分かれして頚動脈奇網を形成します。これは熱い動脈血と冷たい海綿静脈洞との接触面積を増やすことで効率的に血液を冷やすための構造です。静脈洞でほどよく冷やされた動脈血はその後脳内に入り、神経細胞に酸素や栄養を与えます。つまり頚動脈奇網と海綿静脈洞とは、脳内におけるラジエーターとして機能しているのです。

外側鼻腺と鼻呼吸は、鼻腔に分布した静脈血を気化熱で冷やすことによって脳に対する熱ダメージを陰ながら防いでくれているというわけですね。犬の脳の限界は42℃で45分、43℃で15分程度と考えられていますので、こうした優れた冷却システムがないとすぐ壊れてしまうことでしょう。

血管が網目状に広がったこの器官は、首を通る太い動脈(頚動脈)に連なっており、脳の中心部にある海綿静脈洞と呼ばれる部位を通過します。この海綿静脈洞は鼻の中(鼻腔)に分布する静脈が合流するターミナルのような場所で、鼻呼吸によって冷やされた静脈血がここに集まるようにできています。平たく言うと脳の中にある冷たいプールのような場所です。

上の図で示したように、頚動脈は海綿静脈洞に入った途端、まるで網を広げるようにガバッと枝分かれして頚動脈奇網を形成します。これは熱い動脈血と冷たい海綿静脈洞との接触面積を増やすことで効率的に血液を冷やすための構造です。静脈洞でほどよく冷やされた動脈血はその後脳内に入り、神経細胞に酸素や栄養を与えます。つまり頚動脈奇網と海綿静脈洞とは、脳内におけるラジエーターとして機能しているのです。

上の図で示したように、頚動脈は海綿静脈洞に入った途端、まるで網を広げるようにガバッと枝分かれして頚動脈奇網を形成します。これは熱い動脈血と冷たい海綿静脈洞との接触面積を増やすことで効率的に血液を冷やすための構造です。静脈洞でほどよく冷やされた動脈血はその後脳内に入り、神経細胞に酸素や栄養を与えます。つまり頚動脈奇網と海綿静脈洞とは、脳内におけるラジエーターとして機能しているのです。外側鼻腺と鼻呼吸は、鼻腔に分布した静脈血を気化熱で冷やすことによって脳に対する熱ダメージを陰ながら防いでくれているというわけですね。犬の脳の限界は42℃で45分、43℃で15分程度と考えられていますので、こうした優れた冷却システムがないとすぐ壊れてしまうことでしょう。

口呼吸とパンティング

パンティングは犬が口呼吸をしている時における主要な体温調整メカニズムです。

パンティング(panting)とは、犬が口を開けて舌をだらりと垂らし、ハーハーと激しく呼吸すること。中枢神経の「橋」(きょう, pons)と呼ばれる部分によってコントロールされており、犬が見せる3種類の呼吸法のうち「循環呼吸」と「鼻口呼吸法」において出現します。

パンティング(panting)とは、犬が口を開けて舌をだらりと垂らし、ハーハーと激しく呼吸すること。中枢神経の「橋」(きょう, pons)と呼ばれる部分によってコントロールされており、犬が見せる3種類の呼吸法のうち「循環呼吸」と「鼻口呼吸法」において出現します。

犬のパンティング

体温調節中枢に犬の平熱に近い38.4℃の血液が流れると鼻腔内の血管における拡張は見られたものの、呼吸数や舌の血流量は変わらなかったと言います。一方、平熱より高い39.4℃の血液が流れると鼻腔と舌の血流が増加すると同時に、パンティングが促されたとも(Pleschka, 1979)。こうした観察結果からパンティングは、平熱を少しでも上回ったタイミングで出現する冷却メカニズムであることがうかがえます。では一体どのようにして体温を下げているのでしょうか?

舌による対流と放射

犬が暑いときに舌をだらりと垂らす理由は、そこに温まった血液を集めて余分な熱を外界に放出しようとしているからです。

麻酔をかけられた状態の犬を対象として観察を行ったところ、呼吸数が60回/分のとき、舌の血流量は20ml/分だったといいます。一方、体温調整中枢に温かい血液が流れ出すと、呼吸数は最大で244回/分にまで増加し、舌の血流量も60ml/分に激増したとのこと。そして血液の温度が平熱に近づくに連れ、舌の血流量も5分以内に元のレベルに戻ったそうです(Kronert, 1976)。 暑いときに犬がだらりと舌を垂らす理由は、体温で温められた血液を舌に集め、外気と接触させることで放射や対流による放熱を促そうとしているからだと推測されます。口の中の粘膜や舌の先っぽが真っ赤っ赤に変色する理由は、それだけたくさんの血液が集まってきているからです。

暑いときに犬がだらりと舌を垂らす理由は、体温で温められた血液を舌に集め、外気と接触させることで放射や対流による放熱を促そうとしているからだと推測されます。口の中の粘膜や舌の先っぽが真っ赤っ赤に変色する理由は、それだけたくさんの血液が集まってきているからです。

麻酔をかけられた状態の犬を対象として観察を行ったところ、呼吸数が60回/分のとき、舌の血流量は20ml/分だったといいます。一方、体温調整中枢に温かい血液が流れ出すと、呼吸数は最大で244回/分にまで増加し、舌の血流量も60ml/分に激増したとのこと。そして血液の温度が平熱に近づくに連れ、舌の血流量も5分以内に元のレベルに戻ったそうです(Kronert, 1976)。

暑いときに犬がだらりと舌を垂らす理由は、体温で温められた血液を舌に集め、外気と接触させることで放射や対流による放熱を促そうとしているからだと推測されます。口の中の粘膜や舌の先っぽが真っ赤っ赤に変色する理由は、それだけたくさんの血液が集まってきているからです。

暑いときに犬がだらりと舌を垂らす理由は、体温で温められた血液を舌に集め、外気と接触させることで放射や対流による放熱を促そうとしているからだと推測されます。口の中の粘膜や舌の先っぽが真っ赤っ赤に変色する理由は、それだけたくさんの血液が集まってきているからです。

あえぎ呼吸による気化

犬が暑いときにハーハーとあえぐような息をする理由は、舌や口の中にたまった唾液に息を当て、気化熱によって余分な熱を外界に放出しようとしているからです。

目を覚ました状態の犬を気温20℃(湿度30%)の環境に置いて観察したところ、舌の平均血流量は11ml/分、舌の動脈と静脈における温度差は1℃だったと言います。この時、犬の口は閉じられており、1分間に48.6Jの放熱が起こっていると推計されました(Kronert, 1976)。次に犬を気温38℃の環境に置いて観察したところ、口を開けてハーハーと荒い呼吸(パンティング)が始まり、舌の血流量は安静時の5倍以上に相当する60.4ml/分に激増し、舌の動脈と静脈における温度差は1.5℃に上昇したと言います。そして放熱量は平均して400.7J/分だったも。これは安静時の8倍に相当する値です。さらに、パンティングがピーク(272回/分)に達すると同時に、平均血流量(74.7ml/分)も放熱量(496.2J/分)も最大に達したとのこと。 暑いときに犬が舌をだらりと垂らして激しい呼吸をする理由は、体液と外界が接する面積を増やし、体液が蒸発するときの気化熱によって放熱を促そうとしているからです。人間で言うとちょうど、うちわを使って汗ばんだところを自力であおぐ動作に相当します。

暑いときに犬が舌をだらりと垂らして激しい呼吸をする理由は、体液と外界が接する面積を増やし、体液が蒸発するときの気化熱によって放熱を促そうとしているからです。人間で言うとちょうど、うちわを使って汗ばんだところを自力であおぐ動作に相当します。

目を覚ました状態の犬を気温20℃(湿度30%)の環境に置いて観察したところ、舌の平均血流量は11ml/分、舌の動脈と静脈における温度差は1℃だったと言います。この時、犬の口は閉じられており、1分間に48.6Jの放熱が起こっていると推計されました(Kronert, 1976)。次に犬を気温38℃の環境に置いて観察したところ、口を開けてハーハーと荒い呼吸(パンティング)が始まり、舌の血流量は安静時の5倍以上に相当する60.4ml/分に激増し、舌の動脈と静脈における温度差は1.5℃に上昇したと言います。そして放熱量は平均して400.7J/分だったも。これは安静時の8倍に相当する値です。さらに、パンティングがピーク(272回/分)に達すると同時に、平均血流量(74.7ml/分)も放熱量(496.2J/分)も最大に達したとのこと。

暑いときに犬が舌をだらりと垂らして激しい呼吸をする理由は、体液と外界が接する面積を増やし、体液が蒸発するときの気化熱によって放熱を促そうとしているからです。人間で言うとちょうど、うちわを使って汗ばんだところを自力であおぐ動作に相当します。

暑いときに犬が舌をだらりと垂らして激しい呼吸をする理由は、体液と外界が接する面積を増やし、体液が蒸発するときの気化熱によって放熱を促そうとしているからです。人間で言うとちょうど、うちわを使って汗ばんだところを自力であおぐ動作に相当します。