フィラリア症の重症度評価

フィラリア症の重症度ステージ評価は、肺高血圧の重症度と体の中にいる成虫の数によって行われます。どの治療を行うにしても、まずは犬の状態をしっかりと確認しておかなければなりません。

ローリスク

寄生虫数が少なく肺脈管の病変がない場合、駆虫薬治療を行っても血栓塞栓症といった致命的な副作用を引き起こすことはまれです。具体的には以下のような条件を「すべて」満たした時にローリスクと判断されます。

- 咳や運動不耐性などがない

- 胸部エックス線撮影で異常が見られない

- 心エコー検査で成虫が確認できない

- 肺高血圧が見られない

- 抗原テストが弱陽性もしくはミクロフィラリア陽性で抗原テストが陰性

- 長期的な運動制限ができる

ハイリスク

寄生虫数が多く肺脈管の病変がある場合、駆虫薬治療を行うことによって成虫の死骸が体中にばらまかれ、血栓塞栓症といった致命的な副作用を引き起こす危険性があります。具体的には以下のような条件が「1つでも」見られた時にハイリスクと判断されます。

- 咳や運動不耐性といった症状

- 胸部エックス線撮影で異常が見られる

- 抗原テストが強陽性

- 心エコー検査で成虫が確認できる

- 肺高血圧が見られる

- 併存症を抱えている

- 長期的な運動制限ができない

成虫の自然死を待つ

「成虫の自然死を待つ」とは、成虫に対する駆虫効果が小さい予防薬を数年に渡って投与し続けることにより、成虫が自然死するのを待つという消極的な治療法のことです。「スロー・キル・プロトコル」とも呼ばれます。メリットとデメリットは以下。

消極的治療のメリット

- 成虫駆除薬による副作用がない

- 数ヶ月の絶対安静など犬のストレスになる極端な制限がない

- 成虫の大量死滅による塞栓症のリスクが低い

消極的治療のデメリット

- 成虫の寿命は数年に及ぶ(2年での駆除率が95%)

- 激しい運動は控える必要がある

- 塞栓症のリスクがゼロではない

- 成虫の数が多い場合心臓や肝臓に不可逆的な病変が生じる

成虫を駆除する

成虫駆除とは、犬の体内にいるフィラリア成虫を狙い撃ちする薬を投与することで殺してしまう積極的な治療法のことです。

まずはミクロフィラリアの駆除

フィラリアに関する有識者組織「アメリカハートワーム協会」(AHS)および「欧州フィラリア肺虫協会」(ESDA)が共通して推奨しているのは、犬の体の中に成虫が生息している場合、まずは血液の中に紛れ込んだミクロフィラリアや筋肉や臓器の中を移動中の幼虫を駆逐するため、大環状ラクトン(=マクロライド)を2ヶ月間ほど投与するという治療計画です。またフィラリアの体内に潜んでいるボルバキアと呼ばれる細菌用の抗生物質(ドキシサイクリン)も30日間ほど並行して投与されることがあります。

- ボルバキア

- ボルバキア(Wolbachia)とは節足動物やフィラリア線虫の体内に生息する共生細菌の一種です。フィラリアが幼虫だろうと成虫だろうと、体内にこのボルバキアを保有しています。メスの生殖器に生息していること、および細菌を持たないメスは生殖機能を失いやがて死んでしまうことから考え、フィラリアにとってこの細菌は生存に不可欠な存在だと考えられています。

成虫駆除薬によってフィラリアの体がばらばらになると、このボルバキアが体中にばらまかれ、細菌が放出する毒素(エンドトキシン)や細菌の表面タンパクに対する犬の免疫反応によって、肺や腎臓における炎症反応が促進される危険性があります。

成虫駆除薬によってフィラリアの体がばらばらになると、このボルバキアが体中にばらまかれ、細菌が放出する毒素(エンドトキシン)や細菌の表面タンパクに対する犬の免疫反応によって、肺や腎臓における炎症反応が促進される危険性があります。

成虫駆除薬を投与する

成虫駆除薬で最も一般的に用いられるのはメラルソミン二塩酸塩です。この薬は予防薬ではなかなか駆除できない幼体(第五期子虫)と成虫に作用し、特にオスに対する殺虫効果が高いという特徴があります。筋内の注射部位から急速に吸収され、代謝されなかった薬剤や代謝産物の大部分は速やかに糞便から排出され、一部は尿から排出されます。フィラリアが大量に寄生しているときは、投薬によって一度に大量の寄生虫が死なないよう緩やかに殺していく必要があります。

ローリスクの投薬計画

成虫の数がそれほど多くないローリスクの犬に対しては2.5mg/kgの容量を腰部の筋肉内に2回に分けて注射するというのが一般的な治療計画です。具体的には初回の注射→24時間あけてに2回目の注射といった治療スケジュールが用いられます。ただし容量と注射間隔は使用薬剤によって変動することがあります。

画像元→Dirofilaria Immitis

注射部位は筋膜が薄く、血管分布とリンパ管の分布が豊富な第3~第5腰椎の筋肉です。2回目の注射が終わってから4~6週間は、走ったりジャンプするといった心臓に負担をかける激しい運動を制限しなければいけません。なおAHSのガイダンスでは、ローリスクグループに対しても以下に述べる3回投与のプロトコルを行うよう推奨しています。2回プロトコルでの成虫駆除率が90%だったのに対し、3回プロトコルでは98%まで高まったとのこと。

注射部位は筋膜が薄く、血管分布とリンパ管の分布が豊富な第3~第5腰椎の筋肉です。2回目の注射が終わってから4~6週間は、走ったりジャンプするといった心臓に負担をかける激しい運動を制限しなければいけません。なおAHSのガイダンスでは、ローリスクグループに対しても以下に述べる3回投与のプロトコルを行うよう推奨しています。2回プロトコルでの成虫駆除率が90%だったのに対し、3回プロトコルでは98%まで高まったとのこと。

注射部位は筋膜が薄く、血管分布とリンパ管の分布が豊富な第3~第5腰椎の筋肉です。2回目の注射が終わってから4~6週間は、走ったりジャンプするといった心臓に負担をかける激しい運動を制限しなければいけません。なおAHSのガイダンスでは、ローリスクグループに対しても以下に述べる3回投与のプロトコルを行うよう推奨しています。2回プロトコルでの成虫駆除率が90%だったのに対し、3回プロトコルでは98%まで高まったとのこと。

注射部位は筋膜が薄く、血管分布とリンパ管の分布が豊富な第3~第5腰椎の筋肉です。2回目の注射が終わってから4~6週間は、走ったりジャンプするといった心臓に負担をかける激しい運動を制限しなければいけません。なおAHSのガイダンスでは、ローリスクグループに対しても以下に述べる3回投与のプロトコルを行うよう推奨しています。2回プロトコルでの成虫駆除率が90%だったのに対し、3回プロトコルでは98%まで高まったとのこと。

ハイリスクの投薬計画

成虫の数が多いハイリスクの犬に対しては2.5mg/kgの容量を腰部の筋肉内に3回に分けて注射するというのが一般的な治療計画です。具体的には初回の注射→4~6週間安静を保った後で2回目の注射→24時間あけて3回目の注射といった治療スケジュールが用いられます。ただし容量と注射間隔は使用薬剤によって変動することがあります。また大静脈症候群が疑われる場合は外科手術が優先されます。

最初の注射により成虫の数を少しずつ減らし、虫の死骸が一気に流れ込んで発症する肺血栓塞栓症を予防することができます。ローリスクの場合と同様、最後の注射が終わってから4~6週間は、走ったりジャンプするといった心臓に負担をかける激しい運動を制限しなければいけません。

最初の注射により成虫の数を少しずつ減らし、虫の死骸が一気に流れ込んで発症する肺血栓塞栓症を予防することができます。ローリスクの場合と同様、最後の注射が終わってから4~6週間は、走ったりジャンプするといった心臓に負担をかける激しい運動を制限しなければいけません。

最初の注射により成虫の数を少しずつ減らし、虫の死骸が一気に流れ込んで発症する肺血栓塞栓症を予防することができます。ローリスクの場合と同様、最後の注射が終わってから4~6週間は、走ったりジャンプするといった心臓に負担をかける激しい運動を制限しなければいけません。

最初の注射により成虫の数を少しずつ減らし、虫の死骸が一気に流れ込んで発症する肺血栓塞栓症を予防することができます。ローリスクの場合と同様、最後の注射が終わってから4~6週間は、走ったりジャンプするといった心臓に負担をかける激しい運動を制限しなければいけません。

成虫駆除薬の副作用

成虫駆除薬を注射した後、およそ3分の1の犬で見られる副作用・副反応は以下です。通常は24~48時間、長くとも4週間以内に消えます。

またたとえ正しい容量を投与したとしても、犬の重症度によっては深刻な副作用に発展する危険性があります。例えば、大量の成虫が死んで肺の血管に詰まったり、血栓が他の臓器に詰まってしまうなどです。農林水産省が公開しているデータによると、6年間の調査期間中、成虫駆除薬(イミトサイド)による重度の肺動脈塞栓等の併発症が原因で死亡した犬の数が1,087頭中15頭(1.4%)だったといいます。患犬の多くは重症度が高い犬だったとも。

- 注射部位の軽度の腫れや発赤

- 元気消失

- 沈うつ状態

- パンティング(喘ぎ呼吸)

- 努力性呼吸

- 震える

- ふらつく

- 食欲不振や嘔吐

またたとえ正しい容量を投与したとしても、犬の重症度によっては深刻な副作用に発展する危険性があります。例えば、大量の成虫が死んで肺の血管に詰まったり、血栓が他の臓器に詰まってしまうなどです。農林水産省が公開しているデータによると、6年間の調査期間中、成虫駆除薬(イミトサイド)による重度の肺動脈塞栓等の併発症が原因で死亡した犬の数が1,087頭中15頭(1.4%)だったといいます。患犬の多くは重症度が高い犬だったとも。

投薬治療後のケア

成虫駆除薬投与後、成虫の死骸によって引き起こされる炎症反応を軽減するために抗炎症薬であるプレドニゾンが投与されることもあります。一方、D-ダイマーのレベルを上昇させ、血栓塞栓症が発生したときの重症度を高めてしまうという危険性も指摘されています。

最後の駆虫薬が投与されてから4週間から6週間は血栓塞栓症のリスクを軽減するため、走るとかジャンプするといった激しい運動はもちろんのこと、心拍数が上がるような早めの歩行すら制限されます。多くの犬では治療後4ヶ月で体内から抗原が排出され、血清学的検査結果が陰性に転じます。

抗原テストは駆除薬が最後に投与されてから6ヶ月経過した時点で行うのが理想です。テスト結果が陽性と出た場合は、さらに2~3ヶ月経過した時点で再テスト行います。思う存分走り回るのは体内から成虫が駆逐され「陰性」になってからです。

最後の駆虫薬が投与されてから4週間から6週間は血栓塞栓症のリスクを軽減するため、走るとかジャンプするといった激しい運動はもちろんのこと、心拍数が上がるような早めの歩行すら制限されます。多くの犬では治療後4ヶ月で体内から抗原が排出され、血清学的検査結果が陰性に転じます。

抗原テストは駆除薬が最後に投与されてから6ヶ月経過した時点で行うのが理想です。テスト結果が陽性と出た場合は、さらに2~3ヶ月経過した時点で再テスト行います。思う存分走り回るのは体内から成虫が駆逐され「陰性」になってからです。

外科手術による成虫摘出

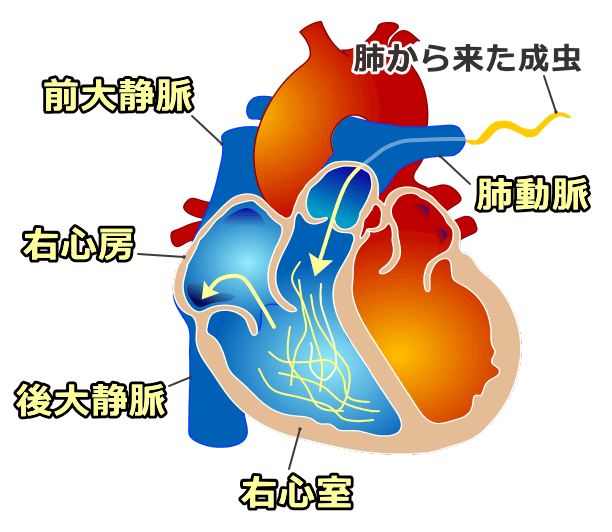

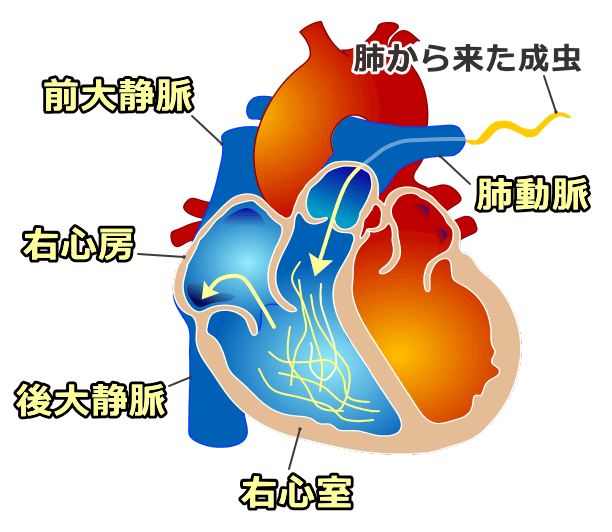

虫体数が増加すると右心房や後大静脈へ移動する数が増え大静脈症候群を引き起こすことがあります。積極的な治療を行わなかった場合、虫による物理的な障害のため24~72時間以内に代謝性アシドーシスやDIC(播種性血管内凝固症候群)、貧血に併う心原性ショックによって死亡してしまいますので、できるだけ早く大静脈と右心房から寄生虫を外科的に除去しなければなりません。

抗原検査やミクロフィラリア検査に加え、エックス線検査や心エコー検査を行って大静脈症候群と診断された場合、間違っても成虫駆除薬を投与してはいけません。バラバラになった死骸によって高い確率で塞栓症が起こり、時として命を落としてしまいます。投薬の代わりに犬を左側を下にして横に寝かせ、右の頚静脈を切開して鉗子などで慎重に寄生虫を取り除いていきます。

Heartworm extraction surgery

摘出手術が成功して犬の状態が安定したら、数週間以内に取り残した成虫を除去するため駆除薬を投与します。最後の駆除薬を投与してから最低6ヶ月間の期間をおいて再検査を行い、フィラリア成虫の証拠である抗原がきれいになくなっていたら治療完了です。

抗原検査やミクロフィラリア検査に加え、エックス線検査や心エコー検査を行って大静脈症候群と診断された場合、間違っても成虫駆除薬を投与してはいけません。バラバラになった死骸によって高い確率で塞栓症が起こり、時として命を落としてしまいます。投薬の代わりに犬を左側を下にして横に寝かせ、右の頚静脈を切開して鉗子などで慎重に寄生虫を取り除いていきます。

Heartworm extraction surgery

摘出手術が成功して犬の状態が安定したら、数週間以内に取り残した成虫を除去するため駆除薬を投与します。最後の駆除薬を投与してから最低6ヶ月間の期間をおいて再検査を行い、フィラリア成虫の証拠である抗原がきれいになくなっていたら治療完了です。

しかし上記したのはあくまでも理想的な流れです。実際には成虫を取り出すときに用いる「フレキシブルアリゲータ鉗子」の入手が困難だったり、フィラリアによって弱りきった体が麻酔に伴う呼吸や循環機能の低下に耐えられないなどの問題があり、すべての症例においてハッピーエンドが待っているわけではありません。フィラリアにおいては予防が何よりも大切と言われている理由はここにあります。

抗原検査やミクロフィラリア検査に加え、エックス線検査や心エコー検査を行って大静脈症候群と診断された場合、間違っても成虫駆除薬を投与してはいけません。バラバラになった死骸によって高い確率で塞栓症が起こり、時として命を落としてしまいます。投薬の代わりに犬を左側を下にして横に寝かせ、右の頚静脈を切開して鉗子などで慎重に寄生虫を取り除いていきます。

Heartworm extraction surgery

摘出手術が成功して犬の状態が安定したら、数週間以内に取り残した成虫を除去するため駆除薬を投与します。最後の駆除薬を投与してから最低6ヶ月間の期間をおいて再検査を行い、フィラリア成虫の証拠である抗原がきれいになくなっていたら治療完了です。

抗原検査やミクロフィラリア検査に加え、エックス線検査や心エコー検査を行って大静脈症候群と診断された場合、間違っても成虫駆除薬を投与してはいけません。バラバラになった死骸によって高い確率で塞栓症が起こり、時として命を落としてしまいます。投薬の代わりに犬を左側を下にして横に寝かせ、右の頚静脈を切開して鉗子などで慎重に寄生虫を取り除いていきます。

Heartworm extraction surgery

摘出手術が成功して犬の状態が安定したら、数週間以内に取り残した成虫を除去するため駆除薬を投与します。最後の駆除薬を投与してから最低6ヶ月間の期間をおいて再検査を行い、フィラリア成虫の証拠である抗原がきれいになくなっていたら治療完了です。しかし上記したのはあくまでも理想的な流れです。実際には成虫を取り出すときに用いる「フレキシブルアリゲータ鉗子」の入手が困難だったり、フィラリアによって弱りきった体が麻酔に伴う呼吸や循環機能の低下に耐えられないなどの問題があり、すべての症例においてハッピーエンドが待っているわけではありません。フィラリアにおいては予防が何よりも大切と言われている理由はここにあります。

血栓塞栓症の治療

成虫駆除薬による治療を行った後、死滅した寄生虫や衰弱したフィラリアが血管につまり、5~30日たったタイミングで肺動脈塞栓症を引き起こすことがあります。重度の血栓塞栓症が最も起こりやすいのは治療後7~17日目です。

フィラリアの死骸や血の塊(血栓)による血流障害と血管抵抗の上昇によって右心室緊張と酸素要求量が増加し、以下のような症状となって現れます。

フィラリアの死骸や血の塊(血栓)による血流障害と血管抵抗の上昇によって右心室緊張と酸素要求量が増加し、以下のような症状となって現れます。

血栓塞栓症の症状

- 心臓拍出量の減少

- 低血圧

- 心筋虚血

- 沈うつ・元気消失

- 発熱

- 頻脈

- 頻呼吸

- 呼吸困難

- 咳

- 喀血

- うっ血性心不全

- 虚脱

- 死亡

ミクロフィラリアの治療

犬の体内から成虫が駆除され、もはやミクロフィラリアしかいない場合、それ以上は成長できませんので放置しておけば2年ほどで自然消滅します。しかしその間に蚊に刺されてしまうと、他の犬にミクロフィラリアを移してしまう危険がありますので、無責任に放置しておくわけにもいきません。

殺ミクロフィラリア薬の投与

血中に残ったミクロフィラリアに対する治療は一般的に成虫駆除の1ヶ月後に行われます。ミクロフィラリアに対する殺傷能力がある予防薬を毎月投与し、緩やかに数を減らしていくというのが基本方針です。「多くの犬が行っている普通の予防薬投与に合流した」と言えばわかりやすいでしょう。

動物病院で処方されるマクロライド系薬剤(12員環以上の大環状ラクトン)には、アベルメクチン系(イベルメクチン・セラメクチン)やミルベマイシン系(ミルベマイシンオキシム・モキシデクチン)があります。

動物病院で処方されるマクロライド系薬剤(12員環以上の大環状ラクトン)には、アベルメクチン系(イベルメクチン・セラメクチン)やミルベマイシン系(ミルベマイシンオキシム・モキシデクチン)があります。

殺ミクロフィラリア薬の副作用

ミクロフィラリア駆除薬を初回投与した後、3~8時間たったタイミングで多数のミクロフィラリアが急速に死滅し、以下のような急性症状を示すことがあります。特にミクロフィラリアの量が多い犬においては血液の循環障害によって極度の脱力状態(虚脱)に陥ることがありますので要注意です。

殺ミクロフィラリア薬の副作用

- 元気消失

- 食欲不振

- よだれ

- 吐き気

- 排便

- 粘膜蒼白

- 頻脈