フィラリアの種類と特徴

フィラリア症とはディロフィラリアに属する線虫の一種によって引き起こされる寄生虫症のことです。ディロフィラリア属には27種ほどが確認されており、ほとんどは無害ですが、中には病原性を持ち「フィラリア症」を引き起こすものがあります。代表的な病原性フィラリアは以下です。すべて蚊によって媒介されます。

犬糸状虫(D. immitis)

「Dirofilaria immitis」(ディロフィラリア・イミティス)は「犬糸状虫」(いぬしじょうちゅう)とも呼ばれ、南北のアメリカ、東南アジア、中東、韓国、日本、ヨーロッパ南部などかなり広い範囲に生息しています。本来「フィラリア」と言った場合、ディロフィラリアに属する数十種類の線虫を意味していますが、日本国内では慣習的に犬糸状虫と同義で用いられているため、このページ内では便宜上「フィラリア=Dirofilaria immitis」として扱うこととします。

犬糸状虫は犬を終宿主とするタイプですが、オオカミ、コヨーテ、ジャッカル、キツネなどイヌ科に属する他の動物にも寄生することが確認されています。またネコ、フェレット、クマ、アザラシ、アシカ、ビーバーのほか、まれなケースでは人間にも感染することがあります。

犬糸状虫は犬を終宿主とするタイプですが、オオカミ、コヨーテ、ジャッカル、キツネなどイヌ科に属する他の動物にも寄生することが確認されています。またネコ、フェレット、クマ、アザラシ、アシカ、ビーバーのほか、まれなケースでは人間にも感染することがあります。

皮下犬糸状虫(D. repens)

「Dirofilaria repens」(ディロフィラリア・リペンス)は「皮下犬糸状虫」とも呼ばれ、地中海、サハラ砂漠より南のアフリカ、ヨーロッパ東部を主な生息地としています。成虫の大きさはオスが5~7cm、メスが10~17cm程度です。最も好んで寄生するのは犬を始めとするイヌ科動物ですが、まれに人間への感染も報告されています。日本国内で3例ほど確認されており、中には海外渡航歴がない患者が含まれていたことから、日本列島にも少数ながら生息しているのではないかと推測されています。「Dirofilaria immitis」との最大の違いは、和名が示すとおり肺動脈や心臓ではなく皮膚の下にとどまって寄生するという点です。

人の体内では成虫になれませんのでほとんどの場合は無症状ですが、幼虫が迷入して肺、男性生殖器、女性の胸、眼球などにたどりついたときは積極的な治療が行われます。

人の体内では成虫になれませんのでほとんどの場合は無症状ですが、幼虫が迷入して肺、男性生殖器、女性の胸、眼球などにたどりついたときは積極的な治療が行われます。

Dirofilaria tenuis

「Dirofilaria tenuis」(ディロフィラリア・テニュイス)はアメリカ南東部に限局して見られるタイプです。最も好んで寄生するのはアライグマですが、まれに人間への感染も報告されています。人間に寄生した場合は、蚊に刺された部位の近くにポコッとした皮下結節ができます。日本国内では犬においても人においても感染例の報告はありません。

ライフサイクル

犬のフィラリア症を引き起こす犬糸状虫(Dirofilaria immitis)のライフサイクルは以下です。基本的に蚊や犬を始めとする哺乳動物の体内から外に出ることはありません。1サイクルは7~9ヶ月程度です。

ミクロフィラリア

ミクロフィラリアとは、肺動脈付近に生息しているフィラリア成虫が生み出した子供のことです。メス成虫の体内から放出された後、犬の血液に乗って体中を循環します。体長はおよそ295~325μmですので、定規に刻まれている1mm目盛りの3分の1くらいしかありません。

不思議なことにミクロフィラリアは犬の体内では成長できず、蚊の体内にある排出器官「マルピーギ管」の中でしか次の段階に進めません。ですからミクロフィラリアの基本的な戦略は「犬が蚊に吸われるのをじっと待つ」ということになります。もし蚊に吸われなかった場合、1~2年血液中を循環した後で死滅します。

不思議なことにミクロフィラリアは犬の体内では成長できず、蚊の体内にある排出器官「マルピーギ管」の中でしか次の段階に進めません。ですからミクロフィラリアの基本的な戦略は「犬が蚊に吸われるのをじっと待つ」ということになります。もし蚊に吸われなかった場合、1~2年血液中を循環した後で死滅します。

不思議なことにミクロフィラリアは犬の体内では成長できず、蚊の体内にある排出器官「マルピーギ管」の中でしか次の段階に進めません。ですからミクロフィラリアの基本的な戦略は「犬が蚊に吸われるのをじっと待つ」ということになります。もし蚊に吸われなかった場合、1~2年血液中を循環した後で死滅します。

不思議なことにミクロフィラリアは犬の体内では成長できず、蚊の体内にある排出器官「マルピーギ管」の中でしか次の段階に進めません。ですからミクロフィラリアの基本的な戦略は「犬が蚊に吸われるのをじっと待つ」ということになります。もし蚊に吸われなかった場合、1~2年血液中を循環した後で死滅します。

ミクロフィラリア=子虫?

教科書によってはミクロフィラリアを「第一期子虫」(L1)と解説しているものもありますが、フィラリアに関する有識者組織「アメリカハートワーム協会」(AHS)では幼虫になる前の段階にある別物として解釈していますので、当ページでもそれに合わせることにします。

L1~L3

蚊が犬の体を刺して血をチューチュー吸い取ると、血液中に含まれていたミクロフィラリアも同時に取り込むことになります。蚊の体内に移動したミクロフィラリアは、中腸で24時間ほど過ごした後でマルピーギ管に移動し、そこで脱皮を繰り返します。

生育の速さは温度によって変わり、必要となる最低温度は1ヶ月間平均で17.8℃以上、逆に温度が14℃以下になると生育が止まります。温度27℃湿度80%という環境では10~14日で感染能を持つ第三期子虫(L3)にまで脱皮を繰り返します。ちなみに「L」とは「larvae」(幼虫)の頭文字です。 蚊の体は小さいため、体長1.1~1.3mmのL3にまで成長したフィラリアがそれ以上大きくなるためには再び犬の体内に戻る必要があります。そこでL3は蚊の口先(口器)に移動し、蚊が犬を刺すのをじっと待ち続けます。蚊が犬の皮膚に針を刺して血液を吸い始めると、L3は血リンパ液に乗って蚊の体外に飛び出し、犬の体内に侵入します。

蚊の体は小さいため、体長1.1~1.3mmのL3にまで成長したフィラリアがそれ以上大きくなるためには再び犬の体内に戻る必要があります。そこでL3は蚊の口先(口器)に移動し、蚊が犬を刺すのをじっと待ち続けます。蚊が犬の皮膚に針を刺して血液を吸い始めると、L3は血リンパ液に乗って蚊の体外に飛び出し、犬の体内に侵入します。

生育の速さは温度によって変わり、必要となる最低温度は1ヶ月間平均で17.8℃以上、逆に温度が14℃以下になると生育が止まります。温度27℃湿度80%という環境では10~14日で感染能を持つ第三期子虫(L3)にまで脱皮を繰り返します。ちなみに「L」とは「larvae」(幼虫)の頭文字です。

蚊の体は小さいため、体長1.1~1.3mmのL3にまで成長したフィラリアがそれ以上大きくなるためには再び犬の体内に戻る必要があります。そこでL3は蚊の口先(口器)に移動し、蚊が犬を刺すのをじっと待ち続けます。蚊が犬の皮膚に針を刺して血液を吸い始めると、L3は血リンパ液に乗って蚊の体外に飛び出し、犬の体内に侵入します。

蚊の体は小さいため、体長1.1~1.3mmのL3にまで成長したフィラリアがそれ以上大きくなるためには再び犬の体内に戻る必要があります。そこでL3は蚊の口先(口器)に移動し、蚊が犬を刺すのをじっと待ち続けます。蚊が犬の皮膚に針を刺して血液を吸い始めると、L3は血リンパ液に乗って蚊の体外に飛び出し、犬の体内に侵入します。

L4~L5(幼体)

犬の体内に侵入した体長1mmほどの第三期子虫(L3)は皮膚の下、筋膜の下、筋肉の内部、脂肪の内部、漿膜の下などを移動しながら早ければ3日くらい、おそくとも12日くらいで脱皮を始め第四期子虫(L4)になります。L4から最終ステージの幼体(L5)に進化するまでにはやや時間がかかり、犬の体内に入ってから50~70日後です。

画像元→Heartworm Disease in Dogs

十分な大きさと力を身につけた幼体(L5)は、ずうずうしくも血管壁を破って血流に乗り、心臓や肺後葉の末梢肺動脈に向けて移動を開始します。この移動が完了するのは早ければ体内侵入から67日後、遅くとも90~120日後です。心臓や肺に到着した時点での大きさは、まだ小指の先くらいの2.5~3.8cmに過ぎません。ちなみに犬の体内におけるフィラリア幼虫の振る舞いを解明したのは日本人の久米清治で、1940年代にまでさかのぼります。

十分な大きさと力を身につけた幼体(L5)は、ずうずうしくも血管壁を破って血流に乗り、心臓や肺後葉の末梢肺動脈に向けて移動を開始します。この移動が完了するのは早ければ体内侵入から67日後、遅くとも90~120日後です。心臓や肺に到着した時点での大きさは、まだ小指の先くらいの2.5~3.8cmに過ぎません。ちなみに犬の体内におけるフィラリア幼虫の振る舞いを解明したのは日本人の久米清治で、1940年代にまでさかのぼります。

十分な大きさと力を身につけた幼体(L5)は、ずうずうしくも血管壁を破って血流に乗り、心臓や肺後葉の末梢肺動脈に向けて移動を開始します。この移動が完了するのは早ければ体内侵入から67日後、遅くとも90~120日後です。心臓や肺に到着した時点での大きさは、まだ小指の先くらいの2.5~3.8cmに過ぎません。ちなみに犬の体内におけるフィラリア幼虫の振る舞いを解明したのは日本人の久米清治で、1940年代にまでさかのぼります。

十分な大きさと力を身につけた幼体(L5)は、ずうずうしくも血管壁を破って血流に乗り、心臓や肺後葉の末梢肺動脈に向けて移動を開始します。この移動が完了するのは早ければ体内侵入から67日後、遅くとも90~120日後です。心臓や肺に到着した時点での大きさは、まだ小指の先くらいの2.5~3.8cmに過ぎません。ちなみに犬の体内におけるフィラリア幼虫の振る舞いを解明したのは日本人の久米清治で、1940年代にまでさかのぼります。

成虫

肺に到達した幼体は血流によって肺動脈にまで押し出され、早ければ感染から5ヶ月目、遅くとも6ヶ月目には生殖能力を備えた成虫になります。成虫の寿命はときとして5~7年に及び、大きさはメス成虫で長さ25~31cm(直径1.0~1.3mm)、オス成虫で12~20cm(直径0.7~0.9mm)程度です。

オスとメスの生殖によって生み出されたミクロフィラリアは、早ければ感染から6ヶ月後、遅くとも7~9ヶ月後には体内に放出され、血液に紛れて全身を循環するようになります。ここで再び冒頭の「ミクロフィラリア」に戻り、忌々しいライフサイクルが延々と続きます。

オスとメスの生殖によって生み出されたミクロフィラリアは、早ければ感染から6ヶ月後、遅くとも7~9ヶ月後には体内に放出され、血液に紛れて全身を循環するようになります。ここで再び冒頭の「ミクロフィラリア」に戻り、忌々しいライフサイクルが延々と続きます。

フィラリアの感染率

フィラリアの感染率にはライフスタイル(室内飼いか外飼いか)、予防薬の投与歴、暮らしている地域、フィラリアを媒介する生物(蚊やイヌ科の動物)の多さなどによって左右されます。感染犬がいる閉じられた犬舎環境では、時として30~74%に激増します。

1900年頃の感染率

日本国内では明治初期に当たる1880年の時点ですでに「犬心の寄生虫」(青山敬一)というタイトルでフィラリア症に関する報告があります。1892年の記録では感染率が50%に達すると記されていることから、おそらく多くの犬たちがこの病気によって命を落としたことでしょう。このことは陸軍獣医学校の教科書(1909年)に「残酷糸状虫」と記載されていることからも容易に想像できます。ちなみに1935年(昭和10)3月8日、「忠犬ハチ公」(下写真)の死体が渋谷川に架かる稲荷橋付近で発見されたとき、心臓には大量のフィラリアが寄生していたそうです。

現代日本のフィラリア感染率

現代の日本に暮らしている犬たちは、予防薬治療を受けていない場合およそ4頭に1頭の割合で体内にフィラリアの成虫を持っているかもしれません。

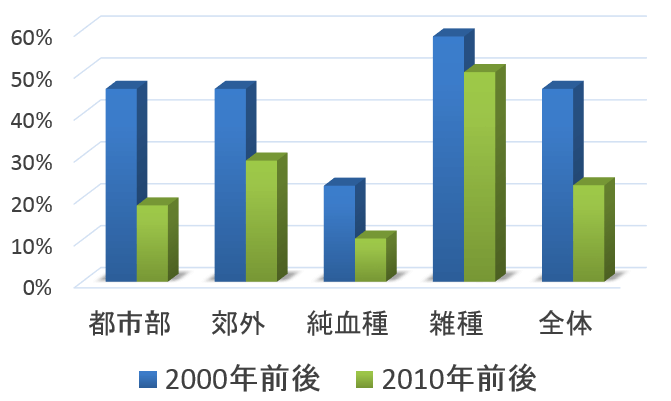

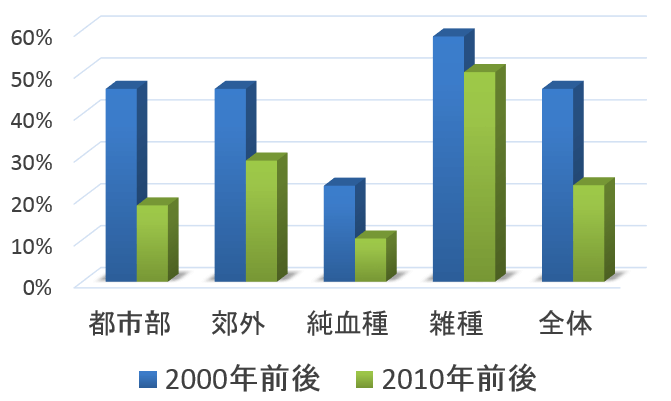

日本大学の調査チームが東京都内にある保護施設に収容された犬を対象とし、1999年4月から2001年3月の期間からランダムで100頭、2009年4月から2011年3月の期間からランダムで100頭を選別し、フィラリアの感染率調査を行いました(Oi, 2014)。市販されている抗原検査キットを用いて成虫の有無を確認したところ、前者では46.0%、後者では23.0%という陽性率だったと言います。わずか10年で感染率が半減した理由としては、フィラリア予防薬であるマクロライド(12員環以上の大環状ラクトン)系薬剤の普及が大きいと考えられています。 また犬が捕獲された場所を「都市部」と「郊外」とに分けたところ、前者では46.0%→18.2%、後者では46.0%→28.9%という格差が見られました。さらに雑種における減少率が58.5%→50.0%だったのに対し、純血種では22.9%→10.3%という格差も見られました。推測の域を出ませんが「室内飼いされていた都市部の純血種」で感染率が低く、「屋外飼育されていた郊外の雑種」で感染率が高いという傾向を見て取ることができます。

また犬が捕獲された場所を「都市部」と「郊外」とに分けたところ、前者では46.0%→18.2%、後者では46.0%→28.9%という格差が見られました。さらに雑種における減少率が58.5%→50.0%だったのに対し、純血種では22.9%→10.3%という格差も見られました。推測の域を出ませんが「室内飼いされていた都市部の純血種」で感染率が低く、「屋外飼育されていた郊外の雑種」で感染率が高いという傾向を見て取ることができます。

日本大学の調査チームが東京都内にある保護施設に収容された犬を対象とし、1999年4月から2001年3月の期間からランダムで100頭、2009年4月から2011年3月の期間からランダムで100頭を選別し、フィラリアの感染率調査を行いました(Oi, 2014)。市販されている抗原検査キットを用いて成虫の有無を確認したところ、前者では46.0%、後者では23.0%という陽性率だったと言います。わずか10年で感染率が半減した理由としては、フィラリア予防薬であるマクロライド(12員環以上の大環状ラクトン)系薬剤の普及が大きいと考えられています。

また犬が捕獲された場所を「都市部」と「郊外」とに分けたところ、前者では46.0%→18.2%、後者では46.0%→28.9%という格差が見られました。さらに雑種における減少率が58.5%→50.0%だったのに対し、純血種では22.9%→10.3%という格差も見られました。推測の域を出ませんが「室内飼いされていた都市部の純血種」で感染率が低く、「屋外飼育されていた郊外の雑種」で感染率が高いという傾向を見て取ることができます。

また犬が捕獲された場所を「都市部」と「郊外」とに分けたところ、前者では46.0%→18.2%、後者では46.0%→28.9%という格差が見られました。さらに雑種における減少率が58.5%→50.0%だったのに対し、純血種では22.9%→10.3%という格差も見られました。推測の域を出ませんが「室内飼いされていた都市部の純血種」で感染率が低く、「屋外飼育されていた郊外の雑種」で感染率が高いという傾向を見て取ることができます。

世界のフィラリア感染率

日本と緯度が近い国におけるフィラリア陽性率としては、以下のようなデータがあります(Alice C.Y. Lee, 2010)。感染率は時代や調査する場所によって大きく変動しますが、参考程度にはなるでしょう。

海外のフィラリア感染率

- 韓国→6.9%~20.9%

- 中国→0.33%~3.33%

- ポルトガル→3.6%~8.9%

- ギリシア→34.13%

- 北米→1%~12.5%