ごほうびの質による犬の変化

ずっと欲しかったゲーム機が届いたとき、ワクワク感が強すぎて箱や包装をがむしゃらに剥がしてしまうことがあります。犬でも同様のがっつきはあるのでしょうか。ハンガリーにあるエトヴェシュ・ロラーンド大学のチームが実験を行いました。

実験1

実験1に参加したのは一般家庭で飼育されているオス11頭とメス9頭。平均年齢4.7歳(1~10歳)で犬種はバラバラです。

実験に先立ち、犬に対する高品質な報酬として調理ハム、低品質な報酬として無糖繊維クッキーが用意されました。また古典的条件付けを通して報酬と関連付ける中立刺激として低音(120 Hz/60?±?10 dB)および高音(220 Hz/60?±?10 dB)が併せて用意され、報酬と音のペアリングは犬ごとにランダムとされました。

犬に対する課題としては「3分以内に小包の三重包装をすべて引き剥がす」が設けられ、小包の中には事前に用意した報酬(ハム or クッキー)がインセンティブとして容器ごと入れられました。 犬が報酬を得ようと小包と格闘している間、一定間隔で中立刺激(高音 or 低音)をバックグラウンドで流した結果、犬たちの脳内では低品質の報酬および高品質の報酬と中立刺激との間にリンクができあがりました。

犬が報酬を得ようと小包と格闘している間、一定間隔で中立刺激(高音 or 低音)をバックグラウンドで流した結果、犬たちの脳内では低品質の報酬および高品質の報酬と中立刺激との間にリンクができあがりました。

上記した学習成立前と後とで課題を遂行するまでにかかった時間を比較した結果、統計的に有意なレベルで「高品質とリンクした音<低品質とリンクした音/無音」という差が認められたといいます。

実験に先立ち、犬に対する高品質な報酬として調理ハム、低品質な報酬として無糖繊維クッキーが用意されました。また古典的条件付けを通して報酬と関連付ける中立刺激として低音(120 Hz/60?±?10 dB)および高音(220 Hz/60?±?10 dB)が併せて用意され、報酬と音のペアリングは犬ごとにランダムとされました。

犬に対する課題としては「3分以内に小包の三重包装をすべて引き剥がす」が設けられ、小包の中には事前に用意した報酬(ハム or クッキー)がインセンティブとして容器ごと入れられました。

犬が報酬を得ようと小包と格闘している間、一定間隔で中立刺激(高音 or 低音)をバックグラウンドで流した結果、犬たちの脳内では低品質の報酬および高品質の報酬と中立刺激との間にリンクができあがりました。

犬が報酬を得ようと小包と格闘している間、一定間隔で中立刺激(高音 or 低音)をバックグラウンドで流した結果、犬たちの脳内では低品質の報酬および高品質の報酬と中立刺激との間にリンクができあがりました。上記した学習成立前と後とで課題を遂行するまでにかかった時間を比較した結果、統計的に有意なレベルで「高品質とリンクした音<低品質とリンクした音/無音」という差が認められたといいます。

実験2

実験2に参加したのは作動音がうるさいfMRI装置の中でじっと伏せているよう訓練された、実験1とは別のメス11頭とオス9頭。平均6歳(2~11歳)で犬種はバラバラです。

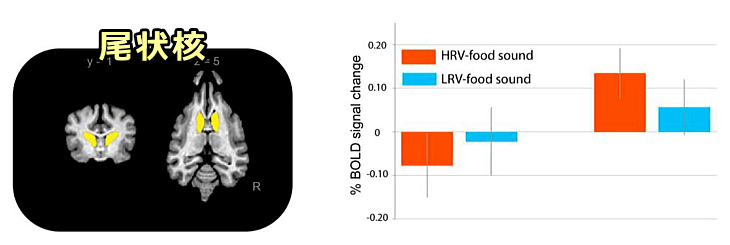

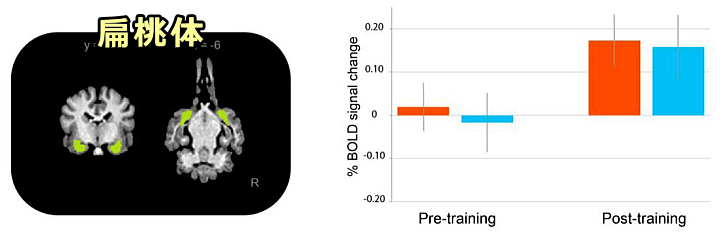

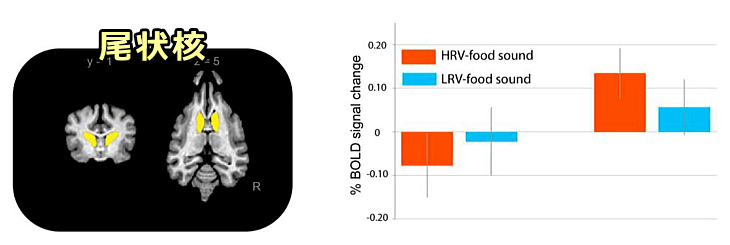

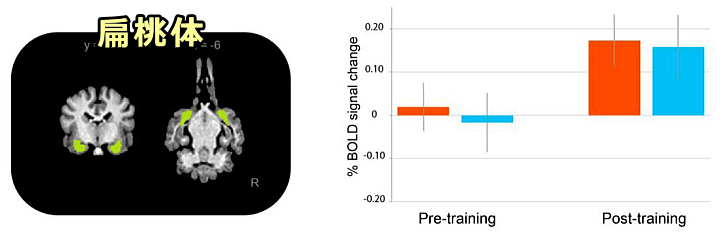

実験1と同様の手順で報酬と中立刺激(音)とのリンクが行われ、三重包装を開封する課題を行わせたところ、バックグラウンドサウンド(音無し/低品質の音/高品質の音)の種類にかかわらず遂行時間に差異は認められなかったといいます。一方、「高品質の音」を流したときに限り、統計的に有意なレベルに最も近い傾向(p=0.06)が認められました。また犬たちのデータを平均化したとき、無音と低品質音のときは実験1の犬たちより実験2に参加した犬たちの方が開封が早いという特徴が認められました。 次に音響刺激を聞かせたときの脳内活動を確かめるため、報酬や学習と関係が深い尾状核、扁桃体にターゲットを絞ったリアルタイムMRIが行われました。

その結果、尾状核の活性度に関してはどちらの音でも訓練前<訓練後、そして低品質<高品質という格差が認められたといいます。 また扁桃体の活性度に関してはどちらの音でも訓練前<訓練後という格差が認められましたが、音の種類による影響は見られませんでした。

また扁桃体の活性度に関してはどちらの音でも訓練前<訓練後という格差が認められましたが、音の種類による影響は見られませんでした。

Representation of rewards differing in their hedonic valence in the caudate nucleus correlates with the performance in a problem-solving task in dogs (Canis familiaris)

Representation of rewards differing in their hedonic valence in the caudate nucleus correlates with the performance in a problem-solving task in dogs (Canis familiaris)

Laura V. Cuaya, Raul Hernandez-Perez, Scientific Reports volume 13, Article number: 14353 (2023) , DOI:10.1038/s41598-023-40539-1

実験1と同様の手順で報酬と中立刺激(音)とのリンクが行われ、三重包装を開封する課題を行わせたところ、バックグラウンドサウンド(音無し/低品質の音/高品質の音)の種類にかかわらず遂行時間に差異は認められなかったといいます。一方、「高品質の音」を流したときに限り、統計的に有意なレベルに最も近い傾向(p=0.06)が認められました。また犬たちのデータを平均化したとき、無音と低品質音のときは実験1の犬たちより実験2に参加した犬たちの方が開封が早いという特徴が認められました。 次に音響刺激を聞かせたときの脳内活動を確かめるため、報酬や学習と関係が深い尾状核、扁桃体にターゲットを絞ったリアルタイムMRIが行われました。

その結果、尾状核の活性度に関してはどちらの音でも訓練前<訓練後、そして低品質<高品質という格差が認められたといいます。

また扁桃体の活性度に関してはどちらの音でも訓練前<訓練後という格差が認められましたが、音の種類による影響は見られませんでした。

また扁桃体の活性度に関してはどちらの音でも訓練前<訓練後という格差が認められましたが、音の種類による影響は見られませんでした。

Representation of rewards differing in their hedonic valence in the caudate nucleus correlates with the performance in a problem-solving task in dogs (Canis familiaris)

Representation of rewards differing in their hedonic valence in the caudate nucleus correlates with the performance in a problem-solving task in dogs (Canis familiaris)Laura V. Cuaya, Raul Hernandez-Perez, Scientific Reports volume 13, Article number: 14353 (2023) , DOI:10.1038/s41598-023-40539-1

犬のワクワクはごほうびで調整

ごほうびの質を高めることによって犬の行動も脳内の報酬領域も変化することが明らかになりました。日常生活をワクワクに満ちた楽しいものにするためには、飼い主が意識的にインセンティブを調整してあげるとよいでしょう。

高報酬による動機づけの変化

実験1においては、高品質な報酬とリンクした音を聞いたときの方が課題の遂行時間が短くなりました。この格差が生まれた理由としては、高品質とリンクした音を聞きながら作業したときの方が報酬に対する期待感が強まり、高いモチベーションが保たれたためではないかと推測されています。

一方、内容的に同じはずの実験2では統計的に有意なレベルの差は認められず「高品質な音を聞いたときに遂行時間が短縮する傾向」止まりでした。実験1のような明白な格差が出なかった理由としては、高品質な報酬として用意したハムがいまいち犬たちに響かず強い動機付けにならなかったからではないかと推測されています。

また実験1に参加した犬より2に参加した犬の方が全体として作業が早かった理由としては、事前にMRI訓練を受けていたため器用だったことや作業遂行に対するモチベーションがそもそも高かったことなどが想定されています。

実験1に参加した犬たちの方が一般的な犬たちの代表としてふさわしいと見るなら、報酬の質が高いほど行動意欲が高まるという関係性を見て取れます。

一方、内容的に同じはずの実験2では統計的に有意なレベルの差は認められず「高品質な音を聞いたときに遂行時間が短縮する傾向」止まりでした。実験1のような明白な格差が出なかった理由としては、高品質な報酬として用意したハムがいまいち犬たちに響かず強い動機付けにならなかったからではないかと推測されています。

また実験1に参加した犬より2に参加した犬の方が全体として作業が早かった理由としては、事前にMRI訓練を受けていたため器用だったことや作業遂行に対するモチベーションがそもそも高かったことなどが想定されています。

実験1に参加した犬たちの方が一般的な犬たちの代表としてふさわしいと見るなら、報酬の質が高いほど行動意欲が高まるという関係性を見て取れます。

高報酬による脳内の変化

fMRIを用いたリアルタイムの脳活動モニタリングでは、どちらの音でも訓練前より訓練後の扁桃体反応が増強しましたが、音の種類(報酬の品質)による反応の違いは見られませんでした。このことから、扁桃体は自分にとって有利なポジティブ情報には反応するものの、その度合によって活性度を変化させることはないと推察されています。

一方、尾状核の反応は扁桃体と同様、どちらの音でも訓練前より訓練後の方が強くなりました。扁桃体との違いは音の種類(報酬の品質)によって活性度まで変化するという点で、「高品質な音>低品質な音」という明白な格差が認められました。

尾状核が見せる報酬評価機能は視覚刺激を用いた霊長類の実験でも確認されています。また人を対象とした調査でも眼窩前頭皮質および腹側線条体に加え、尾状核が報酬評価に関わっていることが明らかになっています。

こうした事実から、犬においても報酬のクオリティを評価する際は尾状核が重要な役割を担っていることが明らかになりました。

一方、尾状核の反応は扁桃体と同様、どちらの音でも訓練前より訓練後の方が強くなりました。扁桃体との違いは音の種類(報酬の品質)によって活性度まで変化するという点で、「高品質な音>低品質な音」という明白な格差が認められました。

尾状核が見せる報酬評価機能は視覚刺激を用いた霊長類の実験でも確認されています。また人を対象とした調査でも眼窩前頭皮質および腹側線条体に加え、尾状核が報酬評価に関わっていることが明らかになっています。

こうした事実から、犬においても報酬のクオリティを評価する際は尾状核が重要な役割を担っていることが明らかになりました。

犬にはほどよい質のごほうびを

サービスドッグを対象とした調査では、報酬に関連した視覚的シグナルを提示したとき、尾状核が大きく反応する個体ほど合格率が高くなるという関連性が報告されています。そして今回の調査では訓練前後における尾状核活性度の差が大きかった個体ほど、作業遂行時間の短縮幅が大きくなるという関係性が認められました。

こうした事実から考えると、報酬に関連した情報(二次強化刺激)→尾状核が強く反応→報酬への期待感と行動モチベーションの増加→課題遂行能力の向上という流れが脳内で発生している可能性が伺えます。

犬にしつけや訓練を行う際は、ほどほどに豪華なごほうびを用意してあげると学習効率やパフォーマンスが高まってくれる可能性が大いにあります。ただしあまりにも報酬の質が高すぎると集中力が欠けてしまうかもしれないため、あくまで「ほどほど」にとどめておくのががよいでしょう。

こうした事実から考えると、報酬に関連した情報(二次強化刺激)→尾状核が強く反応→報酬への期待感と行動モチベーションの増加→課題遂行能力の向上という流れが脳内で発生している可能性が伺えます。

犬にしつけや訓練を行う際は、ほどほどに豪華なごほうびを用意してあげると学習効率やパフォーマンスが高まってくれる可能性が大いにあります。ただしあまりにも報酬の質が高すぎると集中力が欠けてしまうかもしれないため、あくまで「ほどほど」にとどめておくのががよいでしょう。