観客の種類と犬の反応

調査を行ったのはイタリアにあるパルマ大学のチーム。犬における観客効果を確かめるため、「無観客」「人が観客」「犬が観客」という3つの状況を設けた観察実験を行いました。「観客効果」とは自分の姿を認識した第三者がいるとき、心的状態や行動に変化が生じる現象のことです。

調査対象と方法

観察実験に参加したのは46頭の犬たち。外見から大きく「シェパードタイプ(27頭/立ち耳+三角マズル)」と「ハンティングタイプ(19頭/垂れ耳+四角マズル)」に分けられました。

大学構内に設けられた4?×?7 mの実験室には、犬が隙間からおやつを食べられるよう中央が空洞(50?×?100 cm)になった特殊な装置が設置されました。また事前訓練を通じ、すべての犬たちは隙間からおやつをゲットできることを学習しました。 実際のテストセッションは実施日と「観客」の種類を変えて合計3回行われました。

実際のテストセッションは実施日と「観客」の種類を変えて合計3回行われました。

上記した手順でおやつをゲットできない状況を作り、犬に意図的にストレスを与えてテストの前後における唾液中コルチゾール濃度、犬の表情、犬の行動等を細かくモニタリングしました。

上記した手順でおやつをゲットできない状況を作り、犬に意図的にストレスを与えてテストの前後における唾液中コルチゾール濃度、犬の表情、犬の行動等を細かくモニタリングしました。

大学構内に設けられた4?×?7 mの実験室には、犬が隙間からおやつを食べられるよう中央が空洞(50?×?100 cm)になった特殊な装置が設置されました。また事前訓練を通じ、すべての犬たちは隙間からおやつをゲットできることを学習しました。

実際のテストセッションは実施日と「観客」の種類を変えて合計3回行われました。

実際のテストセッションは実施日と「観客」の種類を変えて合計3回行われました。

観客3パターン

- 無観客(5回)装置の中に餌は見えるがパネルで仕切られて食べることができない

- 観客が人(5回)装置の中に餌は見えるがパネルで仕切られて食べることができない+装置の向こう側に人(女性2名のうちどちらか)がいる

- 観客が犬(5回)装置の中に餌は見えるがパネルで仕切られて食べることができない+装置の向こう側に犬(24頭は7歳のワイマラナー/22頭は2歳のローデシアン・リッジバック)がいる

上記した手順でおやつをゲットできない状況を作り、犬に意図的にストレスを与えてテストの前後における唾液中コルチゾール濃度、犬の表情、犬の行動等を細かくモニタリングしました。

上記した手順でおやつをゲットできない状況を作り、犬に意図的にストレスを与えてテストの前後における唾液中コルチゾール濃度、犬の表情、犬の行動等を細かくモニタリングしました。

調査結果

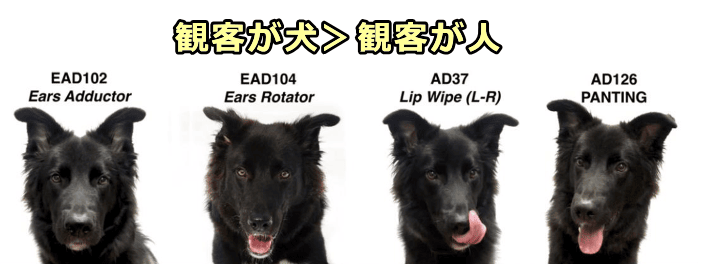

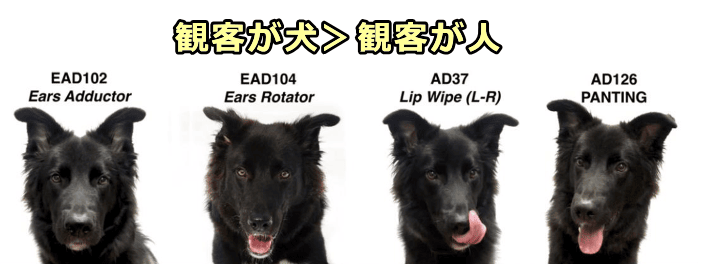

3つのテストのうち少なくとも1つで被験動物の10%が表出したDogFACS(表情)11種および一般行動6種のデータが統計解析に回されました。結果は以下です。

テスト前後で採取した犬の唾液からストレスホルモンであるコルチゾールの濃度を計測した結果、観客の種類でテスト後のコルチゾール値に違いが生じないことが明らかになりました。一方、テスト前のコルチゾール値が高いときはテスト後のコルチゾール値も高くなるという連動が見られました。 Intra and interspecific audience effect on domestic dogs' behavioural displays and facial expressions

Pedretti, G., Canori, C., Costantini, E. et al. Sci Rep 14, 9546 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-024-58757-6

観客の種類と犬の変化

- 装置の隙間近くで過ごす時間・犬<人

・犬<無 - 装置の隙間を見る時間・犬<人

・犬<無 - 耳を前方に倒す・無>犬

・人>犬 - 耳を内転する・犬>人

- 耳を下方に倒す・犬>無

- 耳を回旋する・犬>人

- 唇をなめる・犬>人

・犬>無 - パンティング・犬>人

・犬>無 - クンクン鳴き・犬>人

・犬>無 - 首を回す・無>人

- しっぽ振り・犬>無

テスト前後で採取した犬の唾液からストレスホルモンであるコルチゾールの濃度を計測した結果、観客の種類でテスト後のコルチゾール値に違いが生じないことが明らかになりました。一方、テスト前のコルチゾール値が高いときはテスト後のコルチゾール値も高くなるという連動が見られました。 Intra and interspecific audience effect on domestic dogs' behavioural displays and facial expressions

Pedretti, G., Canori, C., Costantini, E. et al. Sci Rep 14, 9546 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-024-58757-6

観客効果は犬>人

テスト前後でコルチゾール値(ストレス)に変化が見られなかったことから、ストレスではなく観客の存在そのものが表情や行動の変化を引き起こした可能性が高くなりました。

観客が人の場合の効果

先行調査では、犬の周囲に人が観客としているとき以下のような変化が見られると報告されています。

- 耳を前方に倒す

- 耳を平らにする

- 鼻を舐める

- まばたきする

- しっぽを振る

- クンクン鳴き

観客が犬の場合の効果

無観客の場合と比較し、観客が犬のときは「耳を下方に倒す」「しっぽ振り」「クンクン鳴き」「パンティング」が多くなることが明らかになりました。また観客が人の場合と比較し、「耳を内転する」「耳を回旋する」「唇をなめる」「パンティング」「クンクン鳴き」で「犬>人」という勾配が認められました。

先行調査では「耳を内転する」と「唇をなめる」は心的状態がポジティブなときに、「パンティング」と「クンクン鳴き」は逆にネガティブなときに出やすいとされています。データの解釈は難しいですが、観客が見知らぬ犬のときに喚起される興味や好奇心がポジティブな変化、不安や警戒心がネガティブな変化として現れた可能性が考えられます。

先行調査では「耳を内転する」と「唇をなめる」は心的状態がポジティブなときに、「パンティング」と「クンクン鳴き」は逆にネガティブなときに出やすいとされています。データの解釈は難しいですが、観客が見知らぬ犬のときに喚起される興味や好奇心がポジティブな変化、不安や警戒心がネガティブな変化として現れた可能性が考えられます。

観客が人よりも犬のときに変化が顕著になった理由としては、食べ物が絡む状況では同種の動物の方がライバルになりやすいことを先天的もしくは後天的に理解しているからではないかと推測されます。実際、食べ物を取り合うような状況では、観客が実物の犬ではなく単なる無機的な画像であっても、犬は対立回避戦略を取るとされています。

上記仮説を立証するかのように、「装置の隙間近くで過ごす時間」および「装置の隙間を見る時間」に関しては「犬<無」「犬<人」という勾配が見られました。この勾配は「近くに別の犬がいるから落ち着かないなぁ…」といった回避的な心的状態を示唆していると考えられます。

先行調査では「耳を内転する」と「唇をなめる」は心的状態がポジティブなときに、「パンティング」と「クンクン鳴き」は逆にネガティブなときに出やすいとされています。データの解釈は難しいですが、観客が見知らぬ犬のときに喚起される興味や好奇心がポジティブな変化、不安や警戒心がネガティブな変化として現れた可能性が考えられます。

先行調査では「耳を内転する」と「唇をなめる」は心的状態がポジティブなときに、「パンティング」と「クンクン鳴き」は逆にネガティブなときに出やすいとされています。データの解釈は難しいですが、観客が見知らぬ犬のときに喚起される興味や好奇心がポジティブな変化、不安や警戒心がネガティブな変化として現れた可能性が考えられます。観客が人よりも犬のときに変化が顕著になった理由としては、食べ物が絡む状況では同種の動物の方がライバルになりやすいことを先天的もしくは後天的に理解しているからではないかと推測されます。実際、食べ物を取り合うような状況では、観客が実物の犬ではなく単なる無機的な画像であっても、犬は対立回避戦略を取るとされています。

上記仮説を立証するかのように、「装置の隙間近くで過ごす時間」および「装置の隙間を見る時間」に関しては「犬<無」「犬<人」という勾配が見られました。この勾配は「近くに別の犬がいるから落ち着かないなぁ…」といった回避的な心的状態を示唆していると考えられます。

集中力が途切れることを避けるため、しつけを行う際は周囲に見知らぬ犬がいない環境を整えましょう。