戌の日の祝いは何のため?

戌の日の祝いでは、妊娠五ヶ月目に入った妊婦さんが、腹帯を締めて出産の無事を祈りますが、腹帯を巻く風習の起源は定かではありません。古くは「古事記」(こじき=奈良時代の歴史書)に、神功皇后(じんぐうこうごう)が三韓(さんかん=今で言う朝鮮半島)征伐のおり、のちの応神天皇(おうじんてんのう=仲哀天皇の第4皇子)を身ごもっていたため、帯に石をはさんで巻き付けた、という記述が見られます。こうした言い伝えが形を変え、今日の腹帯につながったのではないか、とする説が有力です。

現代における医学的な見地からは、妊婦のおなかを保温し、胎児(たいじ)の位置を安定させて発育を助けること、また腹圧(ふくあつ=おなかの中から背骨を外に押し返す力のこと)を高めることで腰の過度な反りを軽減し、腰痛を始めとする体の負担をなくすという効果が期待できます。

現代における医学的な見地からは、妊婦のおなかを保温し、胎児(たいじ)の位置を安定させて発育を助けること、また腹圧(ふくあつ=おなかの中から背骨を外に押し返す力のこと)を高めることで腰の過度な反りを軽減し、腰痛を始めとする体の負担をなくすという効果が期待できます。

戌の日の祝いに必要な物は?

戌の日の祝いでは腹帯(はらおび)を用います。この帯は「岩のように丈夫な赤ちゃんを授かりたい」という願いを込め、「岩田帯」(いわたおび)と呼ばれることもあります。通常は妊婦の実家が用意しますが、最近では事前に自分で購入したり、神社で購入するというパターンもあります。親から娘へ贈る場合は「祝いの帯」 と記して奉書紙(ほうしょがみ)で紅白の絹2筋(儀式用)と白のさらし木綿1筋(生活用)を包み、蝶結びの水引(みずひき=進物用の包み紙などを結ぶのに用いる細いひものこと)をかけて贈るのが正式なやり方です。しかし最近では形式にとらわれず、木綿の腹帯や伸縮性のあるマタニティーガードルなどを贈ることも多いようです。腹帯には、昔からあるさらしタイプの他、最近ではガードルタイプ、コルセットタイプなどの着脱が簡単なものも出回っています。

戌の日・腹帯の巻き方⇒東京水天宮・御子守帯の巻き方

戌の日の祝いでは、親族が集まり、腹帯をした妊婦と共に安産祈願の神社に出向き、安産を祈るのが一般的な形です。 安産祈願で有名な神社の場合には飛び込みでも受け付けてくれることがありますが、近所の小さな神社に行く場合には、予約が必要となるかもしれません。いずれにしても、事前に電話等で確認しておきましょう。なお、有名な神社では休日、戌の日、大安が混む傾向にありますので要注意です。神社へのお礼は初穂料(はつほりょう)といい、神社に問い合わせる際、あわせて金額を確認しておきます。目安は5,000円くらいです。

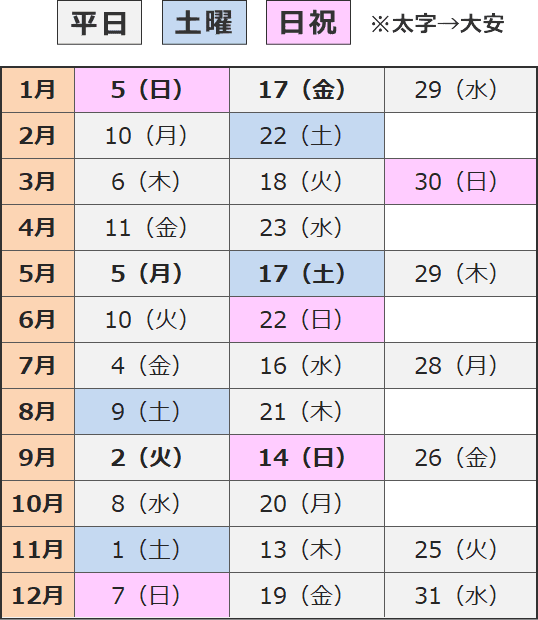

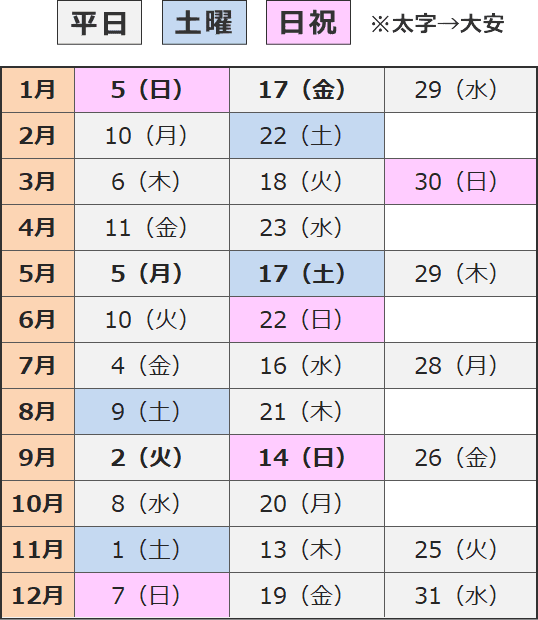

2025年の戌の日カレンダー

戌の日の祝いは通常、妊娠五ヶ月目に入った妊婦さんが、その月の戌の日に執り行います。 妊娠五ヶ月目が最も好まれるのは、妊婦が安定期に入って流産の可能性が低くなり、親戚一同が安心してお祝い出来るためです。 また戌の日が選ばれるのは先述したとおり、「多産なのにお産が軽い」という一般的な犬の性質にあやかってのことです。 ただし最近では混雑を避けたり都合が付かないといった事情から、戌の日にこだわらず祈願してもらう人もいます。

ちなみに干支(えと)の戌年(いぬどし)は、子(ネ)、丑(ウシ)、寅(トラ)、卯(ウ)、辰(タツ)、巳(ミ)、午(ウマ)、未(ヒツジ)、申(サル)、酉(トリ)、戌(イヌ)、亥(イ)の順番で12年に一度めぐってきますが、 それと同様、「戌の日」は、12日に一度の割合でめぐってきます。 ですから1ヶ月の中で2~3日は「戌の日」に該当する、ということになりますね。

以下では2025年における「戌の日カレンダー」を一覧でご紹介します。

ちなみに干支(えと)の戌年(いぬどし)は、子(ネ)、丑(ウシ)、寅(トラ)、卯(ウ)、辰(タツ)、巳(ミ)、午(ウマ)、未(ヒツジ)、申(サル)、酉(トリ)、戌(イヌ)、亥(イ)の順番で12年に一度めぐってきますが、 それと同様、「戌の日」は、12日に一度の割合でめぐってきます。 ですから1ヶ月の中で2~3日は「戌の日」に該当する、ということになりますね。

以下では2025年における「戌の日カレンダー」を一覧でご紹介します。

2025年度・戌の日カレンダー

水天宮とは?

安産祈願する際は水天宮(すいてんぐう)と名のつく神社が多くの参拝者を集めます。水天宮とは、福岡県久留米市の「久留米水天宮」を総本社として、日本全国に散在する神社を指します。

そもそも「水天」とは、古代のイラン・インドにおいてヴァルナという名の最高神として崇(あが)められていました。仏教に取り入れられてからは「天之水分神」(あめのみくまりのかみ)・「国之水分神」(くにのみくまりのかみ)として信仰されるようになり、「みくまり」という音が偶然「みこもり」(御子守り)という音に通じていたことから、いつしか「子育て・子供の守り神」として信仰されるようになったと考えられています。 こうした経緯から「水天」は、水と子供を守護する神の代名詞となり、水難除け、農業、漁業、海運、水商売、また安産、子授け、子育てにご利益があると信じられています。

以下は全国的に有名な「水天宮」の一覧リストです。ボックスをクリックすると詳細情報が開閉します。

そもそも「水天」とは、古代のイラン・インドにおいてヴァルナという名の最高神として崇(あが)められていました。仏教に取り入れられてからは「天之水分神」(あめのみくまりのかみ)・「国之水分神」(くにのみくまりのかみ)として信仰されるようになり、「みくまり」という音が偶然「みこもり」(御子守り)という音に通じていたことから、いつしか「子育て・子供の守り神」として信仰されるようになったと考えられています。 こうした経緯から「水天」は、水と子供を守護する神の代名詞となり、水難除け、農業、漁業、海運、水商売、また安産、子授け、子育てにご利益があると信じられています。

以下は全国的に有名な「水天宮」の一覧リストです。ボックスをクリックすると詳細情報が開閉します。

東京日本橋・水天宮